□文/图宁乡市融媒体中心记者 刘淑兰 段华良 小范婷

云山书院坐落在我市城西45公里的水云山下。其院址独居地利优势,三面环山,树木葱茏,沩水流迳,空气清新,是所谓如盂如掌的风水吉地。院前有百果园,鸟语花香;院后有凌云亭,沐浴秋风;院内绿树成荫,淡雅幽静;院外溪水川流,生生不息。院东有魁星楼,俯瞰田园;院西有步云桥,横跨沩水。从总会门至先师殿共建四进十六斋,辟有长桥夕照、云寺钟声、奎阁凌云、鉴泉印月、名山讲堂、文昌阁、藏书楼等“八阁十景”。山水之胜,无殊岳麓;川原汇秀,僻静无哗,乃士子修身习业之佳所。

近日,一个阳光明媚的暖暖秋日,“走读宁乡”采访组记者在横市镇宣传干事叶群宇的带领下来到云山书院。书院四周的山林苍翠欲滴,郁郁葱葱,空气中漂浮着一股渗着书香味的清新。

宁静幽雅士子修身习业佳所

叶群宇向我们介绍,整个书院设计堪称一绝的是它的构造,庞大的建筑,幽深的廊亭,纵横相接曲径通幽,158间大小不一的房屋,没有一间不是明亮的。这一切,得益于那些无处不在的天井。从天井上倾洒下来的阳光,淡淡地照射着这座重檐相叠的建筑,青砖、黛瓦是它的色调和无声的语言,也许当年的人们认为,只有这种色调才能应和这四周清淡如画的山水吧。

书院后面是三国时代宁乡古县城所在地——横市镇境内巍峨秀丽的水云山,紧连水云山左右两侧的是天马山和螺头岭。而稍远处,更有望北、双乳诸峰挺拔,这“两山两峰一岭”拱立其间,使书院的东、南、西三面形成一个山势险峻的自然屏障,而那翠竹夹岸的沩江则在书院前面滔滔东去,更增添书院周边山水的神奇色彩。书院外,两张拱形院门对称地开在东西两侧,可以方便人非常便捷地进入院内,这在其他古代书院是很少见到的建筑格局。步入书院,校门古色古香,庄重典雅。校门上端有谢觉哉1957年春天来这里视察时题写的“云山完小”的校名,题字清秀隽永。校园内还可见数株苍绿青翠的古柏,其中有两株相传是姜梦周和谢觉哉所栽。校舍与楼宇之间,有过亭、天井相通。天井中的花坛栽种着桂树,一年四季,青翠沁绿,每当秋风送爽时,院内丹桂飘香,使人流连忘返。书院内还有一个能容纳数百人的长方型大礼堂,礼堂上端悬挂着一块有“名山讲席”四个镏金大字的金漆匾额,相传这是书院落成时社会名流贤达所赠。金匾下面是一个青砖垒成的讲坛,当年在这里闹革命的先驱们曾在此设坛开讲,向进步学生传播革命真理。据老人们回忆,坚强刚毅的何叔衡是设坛开讲的主讲人,他有敏捷的思维、雄辩的口才,最善于用极普通的语言揭示出革命的真理,从而激发学生的救国热情。当年在这里就读的许多有志青年就是从革命先辈的教诲中受到启发,从而坚定地走上了为中国人民闹翻身求解放的革命道路。

孩子们在这里快乐成长。

源远流长书院已有140多年历史

“我在这里读过6年书,我儿子和孙子也都是在这里读的小学,我当年上课的教室现在都还在呢。”说起云山书院的历史,云山村75岁的老人姜志中如数家珍。他说,书院的创办不能不提到一个叫刘典的学者型湘军名将。刘典是宁乡人,祖上世代务农,至他始读书求学,年轻时以县学生的身份,曾在著名的岳麓书院、城南书院学习。太平天国运动爆发后,他应征加入左宗棠军幕,不久即成为湘军一员虎将。1875年,刘典奉朝廷之命任西征军副主帅(主帅为左宗棠),率部开赴新疆,平定阿古柏叛乱,为防止国家分裂、保卫新疆,立下不朽功勋。此后,刘典经营新疆三年多,直到1879年12月25日病逝兰州陕甘军营,终年59岁。

刘典虽然身为军人,但骨子里却是一个有着浓厚文化情结的人,尤其重视教育。1864年3月,丁忧在家的他看到家乡学子求学艰难,便萌发了捐资办学的念头。同年8月,同治皇帝诏其回京帮办苏皖军务。临行前刘典组织族人和当地士绅捐资捐物,在水云山下置地668亩,书院得以开工建造,起名云山书院。在当时,这是一所乡学初级教育机构,办学宗旨是“修书院,广育婴”,便于乡民子弟就读。校训为“博学、审问、慎思,明辨以析其理,笃行以践其实”,注重学以致用,以培养“处为大儒、出为良佐”之才。据《宁乡灰汤刘氏六修谱——燃藜堂》记载,兴建云山书院的发起人为刘典,策划设计者有刘典、曾毓郯、罗珍、潘本渠、王懋昭,项目负责人是刘汝康、曾毓郯、潘本渠,工程监修是刘大诰、姜瑞芳、李春台。1867年春,书院建成,刘典亲自为书院题名并撰写楹联祝贺:“为将十年,每思禁暴安良,愧无格致正诚本领;读书万卷,须知明体达用,不外君臣弟友常经。”

青山依旧在,几度夕阳红。一晃140多年过去了,蜕去了光鲜亮丽外衣的云山书院,如今静静地躺在这水云山下,用他曾经的荣光装扮着这一方钟灵毓秀的山水,似向我们娓娓道来一段难忘的岁月……

云山书院大门。

革命摇篮“宁乡四髯”先后在此任教

每一个走近云山书院的人,无不被门上那端庄严大气的“云山完小”四个大字所吸引。陪同参观的云山学校校长周白薇向我们介绍,这四个字系谢觉哉所题,当年谢觉哉在题字时顺便还作了一首《忆云山》的诗:

云峰螺岭记寻春,竹翠桃江掩映新。

应识殷生昔栽树,难逢向氏旧游人。

长溪鱼跃花飞柳,夹岸莺啼芽绽春。

载得东风归故里,青山白发两情亲。

姜志忠向记者讲述他所知道的云山学院历史。

发自肺腑的诗,表达了这位共产党人对云山书院、对那段峥嵘岁月的无比怀念之情,也感叹时光流逝之快。

云山书院创办之初,我国正向半封建半殖民地社会转变,受洋务运动和维新变法思想的影响,教学内容除《四书》《五经》之类,也开始加入自然科学和社会科学课程。光绪二十八年(1902年),清朝政府废除科举制度,云山书院改为高等小学堂,推举民主革命前辈文经酉担任堂长。其课目有修身、国文、算术、历史、地理、图画、体操,第三年加学英语,步入了一种较正规的近代初等教育雏形。1912年云山书院改名为云山学校。

1909年春起,“宁乡四髯”何叔衡、姜梦周、谢觉哉、王凌波先后在云山书院任教或担任校长。同时有宁乡农运先辈梅冶成,进步人士喻棣芳、欧阳健、王一凡、许抱凡、林若虚以及二十世纪三十年代在宁乡革命斗争中英勇殉难的李甲农等在校任教。他们在云山书院大力提倡科学、民主和勤工俭学,积极宣传马列主义,进行反帝反封建的爱国主义教育。他们使云山书院成为了“五四”前后宁乡新文化运动的中心,为我国新民主主义革命培养了大批人才。

1911年,辛亥革命爆发,武昌枪声击落皇冠。何叔衡第一个在学校带头剪掉辫子,并号召学生也剪辫子。第二年,姜梦周和王凌波加盟云山学校。他们发动学生成立学生会,提倡写应用文,主张废除读经课,学习西方科学知识。这些改革遭到了守旧势力的激烈反对,引发了宁乡的新旧党派之争。旧派人物攻击他们“大逆不道”,说何叔衡是无圣君、无父母、无礼仪的“三无党”首领。何叔衡愤然辞职,赴长沙寻求新学。

1913年秋,云山学校又迎来了谢觉哉任教。十分有趣的是,谢跟何、姜、王一样也是戴眼镜蓄八字胡和下巴留长须,因此被邑人称为“四髯”。何走了以后,三人继续在云山学校坚持教育改革,并以此推动整个宁乡的教育改革。

1915年,姜梦周担任云山学校校长,提倡教育与劳动相结合,规定学生要定期参加劳动,并且自己赤脚草鞋亲自带领学生劳动。王凌波任校长时,把“希贤祠”改为养蚕室,并开设印刷部,由学生自印练习本、备课本、信纸等,把学生劳动所得作为学校的一项收入,支助贫困学生,以减轻学生经济负担。后来,他又把手工课改为生产笔筒、木盒、筷子等生活用品。

1917年7月,毛泽东到宁乡、安化等地进行社会调查时,曾在云山书院居住。1921年,何叔衡参加中共“一大”回湘后,偕谢觉哉来宁乡在云山书院进行革命讲演。随后,书院正式成立了党的组织。姜梦周、王凌波、谢觉哉、梅冶成等成了这里最早的共产党员。1924年以后,党在这里选拔了52名优秀青年进黄埔军校学习,还派了大批学生进农民运动讲习所听课。该校学生甘泗淇、夏元彬、喻东声、李笏生、邓履平、谢南岭、李甲农、尹澍涛、杨晋稽、萧述凡、张福生、刘雪初、刘立青、谢放等后来均成为一代革命俊杰,书院由此被誉为中国民主革命的摇篮。

绵延不息 国学经典育现代教育英才

1983年,云山书院被湖南省政府批准为省级文物保护单位。因社会的发展云山书院逐渐破旧,1991年一些在全国政协委员及一批宁乡籍老革命的倡议、募资下筹集了一批资金对学校进行部分维修,恢复了原貌。但是到2008年学校更加破烂不堪已无法办学,学校停办了。2009年在湖南省社会主义学院刘孝听副院长的牵线下,由长沙道圣文化传播有限公司在此创办了一所寄宿制民办学校。2012年5月至8月,公司董事会投入了上千万元,在市、县两级文物局的指导下,对学校进行了全面改造,学校大厅、礼堂进行了粉刷、学生宿舍每间有卫生间、冷热水、操场进行硬化并铺了塑胶、整个校园进行了绿化,栽种花草树木。几年来,云山学校在市委、市政府的关心下,在市教育局直接领导下,在当地镇政府、云山村的支持下已初见规模。

周白薇说,现在的云山学校是一所“集国学经典之精髓,育现代教育之英才”为指导思想的寄宿制学校,学校以“以德为先,全面发展,坚持经典教育,落实素质教育,办人民满意学校”为办学宗旨,力求推进中国教育的发展,为国家培养真正的人才。通过开展经典特色教育和探索健康人格培养规律,建设一所学生快乐、家长放心、社会满意、政府支持的示范性学校。标准的教学楼、学生食堂、宿舍、球场、运动场、书法书画室、舞蹈室、图书室一应诸全。校园三面环山、绿树葱茏,文化沉淀深厚,是进行中华文化传统教育和现代科学知识教育及应试能力培养的理想教育园地。

站在这所三面环山、绿荫葱茏的书院前,耳边似乎听见阵阵慷慨激昂的声音,让我们产生一种梦幻般的感觉,内心深处油然升发出一缕深切的缅怀之情。我们不禁感慨,眼前这些建筑不应该沉沦,它是我们的文化瑰宝和珍贵文脉。因为它的存在,我们便多了一份宁静,多了一份自豪,多了一份不可多得的气质,多了一份对那个风起云涌的年代和那些轰轰烈烈的人物的追思……

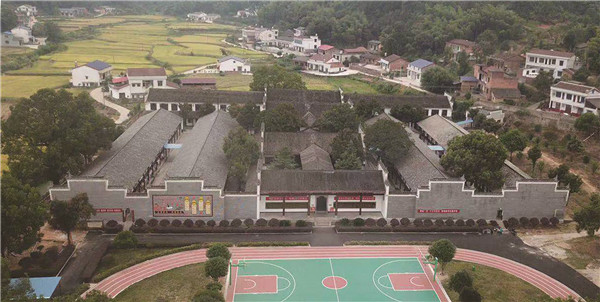

云山书院航拍图。

来源:今日宁乡

编辑:卿雪