宁乡市融媒体中心记者 刘淑兰

千年古邑宁乡,自古人杰地灵,历史上早就有“湖南学堂,宁乡为首”的说法。而说起宁乡人会读书,历史上的文化名人比比皆是:自东汉末期到三国人文初开,便生生不息,日益鼎盛。从蜀汉丞相蒋琬到南宋宰相张浚,从佛教沩仰宗宗师灵佑到与朱熹并称的理学大师张栻,从唐代大诗僧齐己到南宋状元易祓,从明“楚陶三绝”的陶汝鼐到清岳麓书院院长王文清、袁名曜、王坦修,从南宋巷子口“易家一门六进士”到清朝龙凤山“童氏祖孙三翰林”,历代名人辈出,奠定了深厚人文底蕴的“宁乡文化”,“经世致用”的文化传承又造就了宁乡一代代英才,一脉相承的渊源文脉激励着代代青年才俊求学成才,勇立潮头。

南轩书院。

惟楚有才

宁乡三位先贤任清岳麓书院山长

9月17日下午,习近平总书记来到湖南大学岳麓书院考察调研,面对热情洋溢的青年学子,习近平说:“见到你们很高兴,让我想起岳麓书院的两句话:‘惟楚有材,于斯为盛’。真是人才济济啊!”

提到岳麓书院大门联“惟楚有才,于斯为盛”,大凡读过几天书的宁乡人可谓无人不知。这副联,堪称中国历史上流传最广、名头最响的对联之一,成为湖湘文化的象征。这样一副名联,即出自嘉庆进士、岳麓书院山长、“南楚第一人”袁名曜之手。

让我们不得不骄傲的是,诞生于1764年的袁名曜是宁乡花明楼镇常山人。他文采风流,冰雪聪明,乾隆五十三年(1788年)高中举人,嘉庆六年(1801年)进士及第,入仕选庶吉士,授翰林院编修,至翰林院侍读,参与修《高宗实录》,兼国史馆篡修、日讲官等职,官做得顺风顺水,成为皇上身边的红人。因母亲去世,袁名曜回乡下守墓。1812年,他被岳麓书院聘为山长,成为举世闻名的中国四大书院之一“掌门人”。他工诗善文,见解独到,湖南名生多出其门,桃李满天下。其中翘楚有首倡“师夷长技以制夷”的“中国睁眼看世界第一人”魏源,云贵总督罗绕典等。袁名曜和门生合撰的对联更是传为佳话。一日,袁名曜感于楚地人才济济,建树甚丰,脱口吟出“惟楚有材”,门生张中阶应声对曰“于斯为盛”,大家齐称秒极。师生合撰的这一联,就这样成了岳麓书院的大门联。言简意深,神韵悠悠,风流至今不曾稍减。在岳麓书院的五年,袁名曜还兼修《湖南通志》《宁乡县志》,著有《吾吾庐草存》六卷,名声日隆。他与两江总督陶澍交善,被其推为“楚南第一人物”,“人气纵横,不可一世”,备极欣赏。

而出自宁乡的清岳麓书院山长,除了袁名曜外,还有深耕经学沃土的一代硕学大儒王文清和乾隆大学者、参编《四库全书》的王坦修。

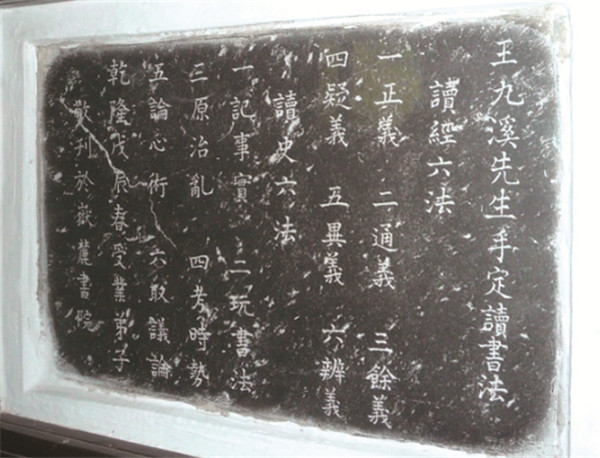

王文清,康熙二十七年(1688年)出生于金洲镇,雍正二年(1724年)中进士,授九溪卫学正,迁岳州府教授。时吏部尚书加太子太保陈宏谋表其乡曰“经学之乡”。与衡阳王夫之、湘潭王闿运、长沙王先谦并称清代湖南“王氏四大家”。1746年,王文清以父亲年纪大了请求终养,在御史任上退休回乡。他回湘后潜心著述,以传播学术、振兴湘学为己任。自乾隆十三年(1748年)起,他就被聘为著名的长沙岳麓书院山长,主讲书院达十四年之久。王文清主持岳麓书院期间,培养了大批门人弟子,为湖南文化及湘学的振兴,作出了巨大的贡献,因而,他被尊为湘学承前启后的泰斗。作为经学家和教育家,王文清有如当空皓月,在中国儒学和教育史上均留下了光辉灿烂的一页,其970多卷著作至今还散发着智慧的光芒,其两任岳麓书院山长名头和太师的身份也令人敬意油然而生。

王坦修,乾隆九年(1744年)生于宁乡花明楼镇杨林桥。乾隆三十七年(1772年),王坦修考中进士,官至翰林院侍讲学士。乾隆末期,受到乾隆皇帝弘历的器重,王坦修教授皇子皇孙,特别在仁宗藩邸时,教导皇次子(道光帝),嘉庆帝亲政后,特别尊重老师王坦修。他感于皇帝知遇之恩,益砥砺图报。嘉庆四年(1799年),因为父亲亡故,王坦修守孝回乡,服满3年孝期后不再做官,先后主讲常德朗江、湘潭书院,“沅湘士子争向先生问学,皆以名德推重,其高材生后多通显”。嘉庆十四年(1809年),巡抚景安聘王坦修为长沙岳麓书院山长,半年后因病逝世。王坦修学识渊博,博古通今,曾参与编辑《四库全书》,校勘《永乐大典》,著有《东湖经史札记》《东湖诗文集》。他一生不慕名利,笃于孝友,多以俸禄赈济三族贫困人家,家无余财。王氏族人传承先人之志,耕读为本,书香不绝,为宁乡望族。王坦修后人今主要分在西冲山高局塘、湾塘、手板塘等地。

“ 惟楚有才,于斯为盛”,岳麓书院千年以来人才辈出的写照。

耕读传家

宁乡人会读书之历史溯源

雪峰山的汩汩清泉,汇成浩浩荡荡的沩江,江水蜿蜒流过楚沩大地,注入波涛浩渺的湘江。繁衍生息在沩江两岸的楚沩儿女,在这块物华天宝的土地上,创造了一个又一个宁乡人会读书的“神话”,谱写了一首又一首宁乡人会读书的诗篇。

“看似是奇迹,实则是必然。必然的背后,是宁乡毗邻省会长沙,得外面风气之先的优势,以及宁乡人自古以来就重视耕读传家的思想在影响一代又一代的人。”对于宁乡人会读书的成因,市内知名文艺家姜福成如此评价。

让我们穿越历史的时空,来到一个叫大宋的朝代,看看宁乡人会读书的极致吧——宁乡人会读书的传统至少可以追溯到这个朝代甚至以上。

易祓,宁乡市巷子口人,生于宋高宗绍兴二十六年(1156年),自幼天资聪颖,好读书。易祓的名字是他爷爷易妙给取的,取自《左传·昭公十八年》中“祓禳于四方”的祓,意即消除病灾,祈求孩子平安发达。由于受家庭的熏陶,易祓少年立志,从小就树立了修身治国平天下的远大志向。

公元1176年,易祓“弱冠以乡举游太学”,后赴京城临安(今杭州)入国子监深造。公元1185年,参加宋孝宗主持的殿试,因成绩优异被宋孝宗钦定为状元,历孝宗、光宗、宁宗、理宗四朝政事,先后任著作郎兼实录检讨、尚书佐郎、枢密院检讨、国子司业、左司谏议官兼侍读等职,最后官至礼部尚书。

一个农家子弟,没有任何政治背景,完全凭借自己的勤奋努力,一步步登上南宋朝权力的巅峰。这是一个传奇,传奇的背后,是一个农家子弟不向命运屈服的奋斗历程。

也就是从南宋开始,崇教重教的风俗逐渐形成,宁乡大地上开始出现了一种叫做书院的场所。

宁乡历史上第一家书院应该是南宋绍兴年间,由胡安国创办的位于今天的朱良桥乡境内的灵峰书院。胡安国(1074-1138)系南宋时期的著名经学家和湖湘学派的创始人之一,原籍福建崇安,宋哲宗绍圣四年(1097年),进士及第,踏入仕途,先徙居潭州城南,提举湖南学士,并曾任中书舍人等职。晚年退隐,致力于学术研究。

由于做过高官,又有学问,自然,书院甫一开张,就有络绎不绝的学子前来求学,一时间,书院声名远播。就连后来名满天下的理学家朱熹、张栻少年时都曾来此求过学。只可惜,青砖黛瓦终究抵挡不住千年岁月风雨的侵蚀,当年的书院如今早已荡然无存,只留下一堆依稀可辨的瓦砾。

公元1161年,张浚、张栻父子创建城南书院,张栻在这居家论道、著书立说、会友讲学,前后三次共九个春秋,据《儒林宗派》卷十一列南轩门人共32人,从南轩门下学有所成的弟子有:吴猎父子、赵方、方耒、陈琦、吕胜已、潘友端、宇文绍节、游九言等18人,他们的社会阶层集中分布于士大夫阶级,这是社会上层的文化、政治、军事精英,所考十八个门人中,有官职爵位者十五人,中进士者十二人,这些门人为抗击金兵及传播湖湘文化作出了重大贡献,同时,对宁乡学子的读书之风产生了深远的影响。

到明清时期,玉潭、麒麟、南轩、云山书院相继在宁乡兴起,并历久不衰。清末废除科举,但社学、义学、族学兴起。民国时期,除按部颁学制建校外,宁乡私立学校大量涌现,出现了沩滨、鹅山、靳江、宗一、友仁等著名学校,一时间有“湖南学堂,宁乡为首”之美誉。

长盛不衰的宁乡教育,培养了一批又一批杰出的人才。到明清时期,出现了王文清、陶汝鼐、袁名曜、陈佑祉、廖俨、王坦修等一大批名人学者。到了近代,宁乡又出了一代伟人刘少奇、中共一大代表何叔衡、人民司法事业奠基人谢觉哉、解放军上将甘泗淇、著名科学家周光召等名人。这一连串的名字,就像是一颗颗璀璨的星星,光耀长空,名垂史册,在构成今天宁乡十分独特的人文风景的同时,无疑也在告诉世人,这是宁乡人会读书的极致体现。

以至于曾两次到湖南任学政并主持乡试,被誉为铁面御史的一代清官钱沣(即书法家钱南园)看到宁乡人才济济,欣喜不已的他,力主增加宁乡乡试录取的名额。可见宁乡人会读书在当时就已经成为了一块响当当的金字招牌,并且已经引起当时的教育行政官员关注。

恒久不绝的信念就像是一粒坚韧的种子,在宁乡人心中生根、发芽、开花、结果。于是,千万个家庭共同演绎着“寒窗苦读”故事。

岳麓山王文清刊定学规、读经六法。

经学之乡。

英才辈出

让宁乡人会读书的美名越走越远

今年9月9日,2020年阿里巴巴达摩院青橙奖评选结果揭晓,10位硬核青年科学家获奖,宁乡伢子黄高名列其中。黄高2005年毕业于宁乡一中,27岁获得清华大学博士学位,随后前往美国康奈尔大学计算机系继续博士后深造,博士后第二年他的研究《Densely Connected ConvolutionalNetworks》就获CVPR2017最佳论文,并被编入多本深度学习著作,单篇引用量已经接近1.1万次。如今年仅32岁的黄高已是清华大学自动化系助理教授,博士生导师。

2016年5月26日,哈佛大学毕业典礼上,来自中国学生何江作为优秀毕业生代表之一登上毕业典礼演讲台,讲述中国故事。这是哈佛大学给予毕业生的最高荣誉。何江是宁乡坝塘镇停钟新村人,2005年从宁乡一中345班毕业,考入中国科技大学。2009年,他以优异的成绩入读哈佛大学,硕博连读,主攻生物技术领域。

2018年1月30日,浙江省第十三届人民代表大会第一次会议依法选出浙江省出席第十三届全国人民代表大会代表94名,祖籍宁乡双凫铺镇的黄政仁名列其中。黄政仁1982年毕业于宁乡五中,以优异成绩考上吉林大学,是国家技术发明二等奖获得者、国家“万人计划”领军人才、人社部“有突出贡献中青年专家”、国务院特殊津贴获得者,现担任中国科学院宁波材料研究所所长。

他们,只是岁月长河中,当代宁乡人会读书的几个典型代表而已。

从古至今,教育乃国之根本。作为拥有千年历史的宁乡,重教修文的传统在这里渊远流传。宁乡人会读书的美誉传遍四海,外地取经者纷至沓来,以宁乡一中为代表的学校被称为“考不倒的红旗”。

“近五年来,高考600分以上、一本以上、二本以上上线人数一直稳定在100、700、1200名以上,各项数据一直位居湖南省同类学校前列。作为老师,我们都有这样一种荣誉感和使命感,为国家培养人才,让更多的宁乡学子走出湖南,走向更宽广的世界。”宁乡一中副校长侯志宏说。

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”宁乡人读书勤奋,不怕累、不怕苦,霸得蛮是出了名的。我的同学秦朝阳,30多年的中学语文教师,她的儿子今年将于清华大学研究生毕业。我们在谈及宁乡人会读书时她说:“宁乡人会读书,是喜读书、苦读书、善读书,这是深入骨子里的。一方面是宁乡人离省府长沙近,受湖湘文化熏陶深,为经世致用而读书;另一方面是一方山水陶冶人,安宁之乡好读书,山清水秀出雅士,让宁乡人既霸得蛮、恰得苦又吟得诗、作得对。”

悠悠沩水,浩浩荡荡,见证了宁乡儿女会读书的初心和赤诚,见证了宁乡儿女会读书的艰辛,见证了宁乡儿女会读书的壮丽和辉煌。宁乡儿女会读书,就像那奔腾不息的沩水,激浊扬清,发展壮大,在历史的时空中,书写宁乡人会读书的光辉历史。

来源:今日宁乡

编辑:卿雪