从1919年到1961年,时隔40多年,刘少奇同志再一次踏上了家乡的土地。这次回乡,他去了哪些地方?又发生了什么故事?

1958年到1960年3年间,国家实行“大跃进”和“人民公社化”运动,加上严重的自然灾害,全国的经济建设、社会发展和人民生活都陷入了严重的困难之中。为了改变现状,1961年1月,在党的八届九中全会上,党中央提出了“调整、巩固、充实、提高”的方针。同年3月14日至23日,中共中央在广州召开中央工作会议,通过了《农村人民公社条例(草案)》,简称《农业六十条》。会议一结束,刘少奇同志根据毛泽东同志提出的1961年为“调查研究、实事求是年”的指示,深入考察和调研农村工作。

花明楼刘少奇同志雕像。

“约法三章”做调查

“1961年被视为‘实事求是年’,当时也有一些中央工作组的人下来进行调查,刘少奇同志就是响应号召下乡来搞调查的。”刘少奇同志纪念馆研究馆员李桂芳说。

1961年4月1日,刘少奇同志偕夫人王光美抵达长沙。在正式开始调查之前,刘少奇同志就与大家“约法三章”。

“当时刘少奇主席提出了四个基本要求,一是要坐吉普车下去进行调查,不坐轿车;二是要穿便衣;三是不要称呼他为刘主席,应称呼刘队长;四是不麻烦下面的领导干部和群众,要自己做饭吃。”原刘少奇同志警卫许永福说。

就这样,刘少奇同志谢绝了湖南省委的安排,4月2日轻车简从准备回老家花明楼炭子冲。当黄绿色的吉普车行驶在宁乡的沙石路上时,刘少奇同志眉头紧锁。4月本是春回大地,万物生长的好时节,可是透过吉普车的车窗,他只看到满目荒山秃岭,庄稼稀疏, 就连房屋也被拆得七零八落,这让他心里十分沉重。当车行驶到东湖塘公社王家湾时,一块“宁乡县东湖塘公社万头猪场”的牌子吸引了刘少奇同志的注意,他赶紧叫司机停车,兴致勃勃地走进万头猪场,可是查看的结果,却让他大吃一惊。

原刘少奇同志纪念馆馆长罗雄说:“刘少奇同志走进万头猪场转了一圈,结果发现整个猪场只有两头骨瘦如柴的老母猪。那个饲养员告诉他,听说今天有领导来,这两头猪还是昨天从农民家里借过来的,所以喂几天后必须得还给那位农民,刘少奇同志听了以后就很不高兴,他马上决定不回炭子冲了,就住在养猪场搞调查。”

为了弄清楚王家湾大队的实际情况,刘少奇同志临时决定在养猪场的饲料房住下来,用雨布遮住破窗,门板搭成床,随行的工作人员本想找点稻草铺在床上,可是寻遍了乡亲家,都找不到稻草的影子。

“刘少奇同志就感叹道,虽然宁乡是鱼米之乡,但现在却连喂牛的稻草都借不到,可见农村吃饭肯定存在大问题。”罗雄说。

一身布衣、一顶蓝帽、一双青布鞋,穿着朴素的刘少奇同志在王家湾附近走街串户,访贫问苦时,老百姓怎么也没想到,眼前这个满头银发的人,竟是国家主席。

“他住下来后就到后山去看了一下,发现有一堆风干的人粪。他发现里面都是一堆难以消化的粗纤维,他就意识到人民群众吃饭已经成了问题。”李桂芳介绍,在王家湾搞调查时,刘少奇同志还十分细致地查看了农民家油盐坛子、米缸和衣橱等,结果都不尽如人意。在王家湾大队住了六天六晚后,4月8日,他继续出发前往韶山、湘潭等地。随后在时任省委第一书记张平化的建议下,他来到长沙县广福公社天华大队,进行了为期18天的调查。

“这18天在天华大队,刘少奇同志有几个历史性贡献。一是在天华宣布解散公共食堂,建立农民兴家立业‘十个一’工作计划;二是在天华平反冤假错案;三是在长沙县试点把人民公社的派出所和人民法庭办到区乡,为人民群众上访告状提供方便。”罗雄说。

让百姓住进主席旧居

经过在万头猪场和天华大队的走访,刘少奇同志深深意识到浮夸瞒报问题的严重性,他决定回自己的老家花明楼炭子冲看看。毕竟这里是生他养他的地方,有他的至亲和一起长大的玩伴,刘少奇同志想在这里听听来自人民群众最真实的声音,为老百姓解决一些实实在在的问题。

5月3日傍晚,刘少奇同志终于回家了。看到阔别已久的家乡和亲人,他一扫脸上的阴霾,高兴地为随行人员介绍起自己的家。

40多年过去,纯正的乡音让刘少奇同志倍感亲切。他住在自家屋里,找来儿时的朋友、农民通讯员等召开了座谈会。

没有任何寒暄,座谈会一开始,刘少奇同志便说道:“将近四十年没有回家了,很想回来看看,回来了,看到乡亲们的生活很苦,这说明我们工作做得不好,对不起你们。”身为国家主席的刘少奇一番诚恳的道歉让乡亲们惊呆了,大家放下顾虑,大胆说出了藏在心里的话。

一场座谈会下来,刘少奇同志的心里有了思考。之后,他提着五斤大米、两斤饼干、九个盐蛋等拜访了自己的姐姐刘绍德。

李桂芳说:“当时他姐姐就说,老弟,你在中央要给人饭吃啊,吃完这些,我到哪里去找你啊,我们农民的日子实在是太苦了。”姐姐的话,让刘少奇同志十分痛心。但是共产党员的无私让他时刻谨记,不能为家人搞特殊化。在炭子冲的7天里,刘少奇同志得知因公共食堂建设,拆掉了许多村民的房屋,致使许多人无家可归时,他当即把自己炭子冲的旧居让出来,无偿分给村民们居住。

“因为是国家主席的房子,这些村民一开始都不敢进来住。刘少奇同志给大家做思想工作,后面这些农民就先后都住进去了。”李桂芳说,在炭子冲的7天,刘少奇同志深入老乡家中,认真倾听民声,切实解决了公共食堂、干部作风等问题。

5月9日,刘少奇同志离开炭子冲,前往正在建设中的黄材水库视察。当时,黄材水库是全国最大的水利土坝工程之一,刘少奇同志十分关心水库的建设情况。因为路还没修好,刘少奇同志步行一段路后,登上大坝,查看了水库的整体概貌。

“他反复强调说,这个工程修得好,功在当代,利在千秋,一定要把这个水库修好,确保质量。”原宁乡十中校长罗军政说。得知修水库过程中存在“共产风、浮夸风、命令风、干部特殊风、瞎指挥风”等“五风”问题,刘少奇同志十分重视。“当时他就对负责该工程的指挥长说,这个‘五风’问题你们有责任,我们上面也有责任,以后再也不能犯了,一定要关心群众,爱护群众。”

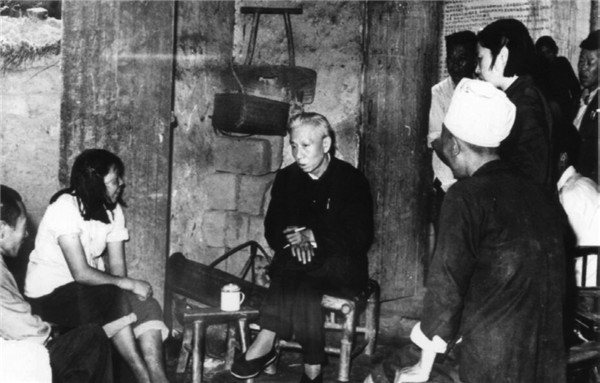

刘少奇同志与双凫铺镇双明村村民姜端桃(左一)拉家常。

“拉家常式”走访贴近群众

视察完黄材水库后,刘少奇同志又步履匆匆地返回县城。途中,在双凫铺公社黑塘仑发生的一段小插曲,让他在这里做了短暂停留。

“这个就是我,这中间就是刘少奇主席。”双凫铺镇双明村村民姜端桃指着一张黑白照片说。这次停留,让如今已82岁的姜端桃终生难忘。

这张黑白照片上,当年20多岁的姜端桃与刘少奇主席面对面坐着拉家常,当时她并没有认出眼前这个人。1961年5月9日,她去供销社买盐,结果意外碰上了下车视察的刘少奇同志。为了了解村民家中的真实情况,刘少奇同志和随行人员一起到她家进行了走访。

“刘主席坐下之后到处看,他问我这个房子是自己的还是别人的,我告诉他说是住了别人的,我已经搬了三次家了。后面他又问我一天吃多少米,那时候是公共食堂,我告诉他说吃六两米一天。刘主席就面带微笑地对我说,那你不止吃六两米,不然没这样的好气色。”刘少奇同志平易近人的口吻,让姜端桃打消了顾虑。她如实回答了少奇主席提出的问题。

直至刘少奇同志一行离开,经旁边人提醒,她才恍然大悟,原来刚才和她谈话的,竟然是国家主席刘少奇。直至今日,姜端桃都把这张珍贵的合照摆在自己家里最显眼的位置,这段与主席的对话,她始终铭记于心。

在宁乡、长沙做短暂停留后,5月15日,刘少奇同志启程回京,正式结束了他为期44天的调查。这次扎实的蹲点调查,不仅为党解决当时农村政策调整中与农民生产、生活密切相关的问题提供了直接依据,同时也把党的政策和克服困难的决心送到了群众的心坎上。刘少奇同志关于纠正“五风”错误的一系列指示,对指导全国广大农村及时纠正“五风”错误,认真贯彻执行中央“调整、巩固、充实、提高”的方针和各项政策,迅速恢复发展国民经济,起到了极其重要的引导和推动作用。

今年是刘少奇同志诞辰121周年,时间如白驹过隙,刘少奇虽然早已离我们远去,但他的丰功伟绩、崇高品德将永远留存在人们心中。

撰稿:喻梦霖 任铁 杨亚

文史专家:孙意谋 谢仲舒 李乔生 文国旺 黄沃若 徐拂荣 姜福成

来源:今日宁乡

编辑:陶湘