刘少奇同志

和毛主席有些相似,在宁乡县立第一高等小学读书的刘少奇也曾以诗言志,“小树两边栽,浓荫绿上阶,他年成大树,便是栋梁材。”

一处朝西而建的农家茅舍,屋后茂林修竹,门前一池芙蕖,一幅恬静的乡村画卷展现在世人面前,这里就是刘少奇同志的出生地——花明楼炭子冲。

刘少奇同志纪念馆。

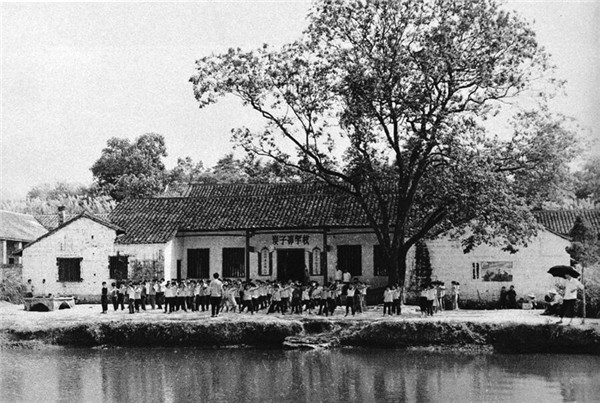

刘少奇同志上过的私塾旧址。

特爱看书的“刘九书柜”

1898年11月24日,茅舍主人刘寿生家迎来了一桩大喜事,夫妇二人中年又喜得贵子,他们根据刘氏家族从第九代开始拟定的谱系,为小儿子取名为绍选。又因为在叔伯兄弟中排行第九,大家都亲切地喊他“九满伢子”。

虽然出生农家,但思想开明的父亲和持家有道的母亲,为刘少奇的成长提供了良好的环境。加上是家中最小的孩子,在兄长、姐姐爱护之下,刘少奇的童年过得十分温馨有趣。从五六岁开始,刘少奇便跟着哥哥去田边看牛、割草,下地干农活。到八九岁时,父亲为他找了一所私塾,从此开始了他的求学生涯。

虽然私塾教授的内容晦涩难懂,但刘少奇却读得很专心。在一群喜好玩闹的农家孩子中,潜心读书的他显得格外突出。入私塾不到半年,刘少奇就以优异的成绩令大家刮目相看。

原刘少奇同志纪念馆馆长罗雄说,刘少奇在朱家祠堂读书的时候,他的启蒙老师朱赞庭先生,给他取了一个学名叫“刘渭璜”,取自“姜太公钓璜于渭水, 巧遇文王”的典故。那时,朱赞庭先生便对刘少奇寄予了将来成就一番大事业的愿景。

在当时的炭子冲,刘家的“九满伢子”是出了名的爱看书。在学校里沉迷于书海不说,就连放牛、干农活时,他也不忘带上几本书。久而久之,乡亲们给他取了一个外号叫“刘九书柜”。“有一次,刘少奇到他的好朋友周祖三家里借书看,在炭火旁烤火看书,由于看得太着迷,他的鞋尖被火烤着了都毫不知情,引得旁边的同学都笑话他,于是给他取了这样一个雅号‘刘九书柜’。”刘少奇同志纪念馆讲解员周旋笑着说道。

革故鼎新的有为少年

当时的中国,清政府名存实亡,封建统治摇摇欲坠。周祖三的父亲周瑞仙是中国同盟会成员,所以周家的图书多是宣传进步思想的书籍。从书中,刘少奇认识了康有为、谭嗣同、梁启超等维新派人物,他们的先进思想让深受传统教育的刘少奇受到了强烈冲击,从此,“济世救民”的思想在少年刘少奇心底埋下了种子。

罗雄说:“1911年,刘少奇二哥刘云庭参加辛亥革命结束后,给刘少奇送了一本名叫《辛亥革命始末记》的小册。在那本册子里,刘少奇知道了黄兴、蔡锷等一大批为了国家和民族不惜牺牲自己的英雄人物,这也更加坚定了他与封建旧思想划清界限的决心。”

受到辛亥革命民主思想的影响,刘少奇热血沸腾,他不再局限于炭子冲这片宁静的小山村,他迫切希望自己能成为有学问、有本领,能扶危济困的人。他崇拜黄兴、蔡锷这些革命先驱,希望自己有朝一日能像他们一样,为解救国家和民族危亡贡献力量。于是,14岁的刘少奇剪掉了头上的辫子,并坚决要求去宁乡县城的县立第一高等小学学习。

1913年7月,15岁的刘少奇带着简单的行李,步行70多里路,来到了县立第一高等小学。这所学校的前身是玉潭书院,始建于明朝嘉靖年间。学校开设的课程有国文、算术、物理、英语等,这种新式教育让刘少奇产生了浓厚的学习兴趣。

罗雄说:“刘少奇在县立第一高等小学读书的时候,曾有感而发写了一首五言绝句,‘小树两边栽,浓荫绿上阶,他年成大树,便是栋梁材。’从诗句中我们可以感受到他当时的伟大志向。”

保家卫国的“刘卫黄”

在县立第一高等小学就读时,地理老师梅冶成经常向学生们传播新思想,这对刘少奇产生了巨大影响。当时,袁世凯急切称帝,与日本签定了丧权辱国的“二十一条”,得知此消息的刘少奇义愤填膺,他带领同学们走出校门,在县城各处散发“打倒卖国贼”“取消二十一条”的标语和传单。此外,他还上街发表演讲,号召全县人民加入到抵制日货的行列中来。

“当时,最能反映刘少奇思想变化的就是改名,他原来学名叫刘渭璜,他把‘渭璜’两字改成保卫的卫,炎黄子孙的黄,这也表明了他誓死保卫炎黄子孙的决心。”刘少奇同志纪念馆研究室副主任刘新庆说。“卫黄”的名字,被刘少奇刻在了笔筒和印章上,他将自己满腔的爱国热情凝聚在这二字上,一颗怦怦跳动的赤子之心令人感动。

经过三年的学习和锻炼,刘少奇从县立第一高等小学进入位于长沙的驻省宁乡中学就读。当时这所中学的校长正是原县立第一高等小学的校长黄锡类。1916年7月,长沙掀起了一场驱逐反动军阀汤芗铭的运动。刘少奇入校后立马参与到“驱汤运动”中来,并逐渐成为了学校学生运动的组织者。受孙中山先生和黄兴先生的影响,刘少奇萌生了“投笔从戎”的想法。他得知长沙开设了陆军讲武堂后,果断从驻省宁乡中学退学,报考了这所学校。

“因为当时的军阀混战,开办了半年的湖南陆军讲武堂被淹没在战火之中,沮丧的刘少奇无奈只能离开长沙,回到家乡。”罗雄解释道。重回炭子冲,刘少奇一边补习功课,一边观察农村社会现状。

从小,刘少奇就十分关心农民疾苦。这次回家,他的感触更深了。刘新庆说:“当时他家经营卖米生意,有些人家里穷得揭不开锅,对于这种人,他经常不收钱或者偷偷地把钱塞回他们的米袋里面。”

如何实现保家卫国的伟大抱负,刘少奇几经思索,他想到了黄兴先生的谆谆教导:“欲言建设,先得人才;欲得人才,先行教育。”

1919年,刘少奇阔别家乡,再次来到长沙,插班入育才中学(后迁至益阳)就读。就在刘少奇发奋读书,成绩名列前茅之时,5月4日,北京爆发了著名的“五四”运动。刘少奇再一次组织班上同学,在长沙街头发表演讲,声援北京的学生运动。在取得中学毕业文凭后,21岁的刘少奇毅然离开湖南,奔赴北京,投身到了“五四”运动的滚滚洪流之中。

在北京参加“五四”运动时,刘少奇因学费太贵等原因,放弃了北京大学等学府的入学机会。1921年,他远赴莫斯科勤工俭学。留学期间,刘少奇不仅广泛学习了马克思主义等著作,更加入了中国共产党,这为他未来领导工人运动,成为党和国家的主要领导人打下了坚实基础。

沿袭“宁乡人会读书”的传统,刘少奇在宁乡学习,在宁乡成长成才。酷爱读书,尤其会从先进书籍中汲取革命知识,从倍受爱护的毛头小子成为心怀抱负的有志青年,最终成为保家卫国、济世救民的践行者和先驱。

撰稿:喻梦霖

文史专家:孙意谋 谢仲舒 李乔生 文国旺 黄沃若 徐拂荣 姜福成

来源:今日宁乡

编辑:陶湘