在迎接党的“十八大”胜利召开的前夕,我怀着对革命先辈的敬仰之情,又回到宁乡瞻仰云山书院。

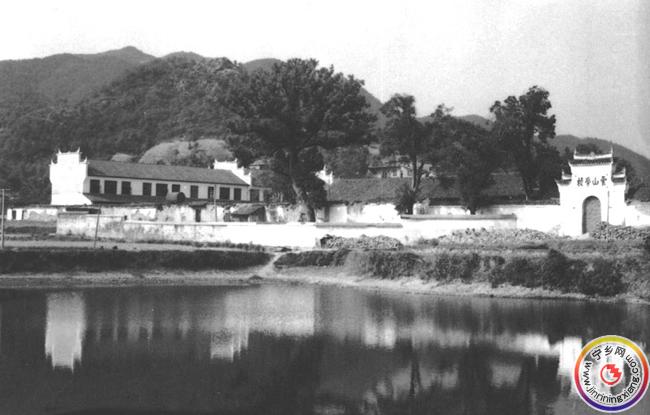

云山书院是何叔衡、谢觉哉、姜梦周、王凌波和甘泗淇等宁乡著名革命先辈最早从事革命活动和教书育人的地方。春夏之交,天空蔚蓝如洗,洒满阳光的云山书院给人一种幽深恬静之感。你看,书院后面是三国时代宁乡古县城——横市镇境内巍峨秀丽的水云山,紧连水云山左右两侧的是天马山和螺头岭。而稍远处,更有望北、双乳诸峰挺拔,这“两山两峰一岭”拱立其间,使书院的东、南、西三面形成一个山势险峻的自然屏障,而那翠竹夹岸的沩江则在书院前面滔滔东去,更增添书院周边山水的神奇色彩。书院外,两张拱形院门对称地开在东西两侧,可以使你非常便捷地进入院内,这在其他古代书院是很少见到的建筑格局。步入书院,校门古色古香,庄重典雅。校门上端有谢觉哉1957年春天来这里视察时题写的“云山完小”的校名,题字清秀隽永。校园内还可见数株苍绿青翠的古柏,其中有两株相传是姜梦周和谢觉哉所栽。再看书院的108间校舍,全部按三横六竖的格局建筑,校舍与楼宇之间,有过亭、天井相通。天井中的花坛栽种着桂树,一年四季,青翠沁绿,每当秋风送爽时,院内丹桂飘香,使人流连忘返。书院内还有一个能容纳数百人的长方型大礼堂,礼堂上端悬挂着一块有“名山讲席”四个镏金大字的金漆匾额,相传这是书院落成时社会名流贤达所赠。金匾下面是一个青砖垒成的讲坛,当年在这里闹革命的先驱们曾在此设坛开讲,向进步学生传播革命真理。据老人们回忆,坚强刚毅的何叔衡是设坛开讲的主讲人,他有敏捷的思维、雄辩的口才,最善于用极普通的语言揭示出革命的真理,从而激发学生的救国热情。当年在这里就读的许多有志青年就是从革命先辈的教诲中受到启发,从而坚定地走上了为中国人民闹翻身求解放的革命道路。在当年的学子中,最著名的当数开国上将甘泗淇。甘泗淇是宁乡月山人,何叔衡和谢觉哉在这里任教时,他是当时学校最穷最苦却是最会读书的一名学生,他在这里接受革命真理后,坚定地走上了革命道路,成为人民军队战功赫赫的开国上将。书院内还有两块大理石碑刻,碑刻庄严记载着云山书院的历史贡献和社会影响。第一块碑刻是湖南省人民政府关于确定云山书院为省级重点文物保护单位的公告;第二块碑刻是介绍云山书院光荣历史的碑文。碑文记载云山书院始建于清朝同治六年,即公元1867年,是封建时代举子聚集讲学的场所。1912年,革命先辈何叔衡、姜梦周、谢觉哉、王凌波来这里讲学并从事革命活动。

重游云山书院,我沿着先辈们当年的足迹,缓缓走过云山书院的每一间校舍,每一条长廊。陪同参观的校长向我介绍,建国后的1957年谢觉哉重返校园视察时,他像一个初来的陌生人一样,对这里的一切都感到特别新鲜而又情感凝重。校长边介绍我边问:“谢老从1913年至1925年在这里教了十年书,应该说他对这里的每一块砖、每一片瓦、每一棵花草都是十分熟悉的,熟悉的一切怎么还会感到如此新鲜和凝重?”校长回答:“这是因为他故地重游,旧时景物最容易触动他的历史情怀,他好想念昔日的老战友‘宁乡四髯’中的其他三位,即何叔衡、姜梦周、王凌波,当时,他们都不在世了,谢老嘛,也是食人间烟火的革命家,能不百感交集,感慨万千?”我觉得校长虽然年轻,但他的回答很有道理。是的,谢觉哉当时的心情怎么能够平静?遥想当年,“宁乡四髯”志同道合,共同走上了革命道路,可是“总角论交惟剩我,衰年感旧更何人”,反革命的血雨腥风夺走了三位老战友的宝贵生命,活着的人怎能不常常思念他们?早在1942年,久受国民党牢狱之灾的王凌波在延安患脑溢血突然病逝了,痛失战友,谢觉哉悲痛欲绝;同时,王凌波的死又使他追思到何叔衡:这位新民学会的主要领导者,在长沙与毛泽东一道传播马列主义,创建长沙共产主义小组,出席党的“一大”,成为中国共产党的创始人之一,这位老革命家早已于1935年在福建长汀壮烈牺牲;他还想到了姜梦周,他是“宁乡四髯”中最早的牺牲者,他是第一次大革命失败后被敌人残暴杀害的,鲜红鲜红的血洒在长沙识字岭。这是生者对死者的追思!云山书院这段难忘岁月怎能使他的心绪平静,他在《感旧》一诗中的句子或许正是老人此时的心境:

梦周蹇蹇人中圣,圣者遭屠奸者庆,

坟荒草陈血色新,三楚遗黎长饮恸。

叔衡才调质且华,蹊径独辟无纤瑕;

临危一剑不反顾,衣冠何日葬梅花?

凌波豪迈又缜栗,塞不变兮威不屈;

健魂不禁危病摧,益友良才倏焉失。

三君次第委红尘,远十四载近一春;

总角论交惟剩我,衰年感旧更何人?

对云山书院的历史情怀又何止谢觉哉这位老革命家,当年在云山书院走上革命道路的的学生们,后来他们大都成为了中国革命的功臣。到上世纪九十年代初,除开国上将甘泗淇因病于1964年早逝外,刘明夫、刘雪初、刘立青、谢放、李品珍等还健在,他们几乎全都是部长级或军以上的高级领导干部。其时,老同志们已都步入耄耋之年,当他们了解到云山书院这所百年名校因年久失修部分校舍有倒塌之危时,于是,他们在谢老夫人、革命老大姐王定国的住所——北京东黄城根南街46号院多次聚会,他们正在悄悄进行一场为抢修云山书院而捐款筹资的爱心行动。1990年5月8日这天,王定国、刘立青、刘雪初联名给时任中央政治局委员、国家教委主任李铁映致函请求支持:

湖南省宁乡县云山学校,原名云山书院,是1867年修建的古建筑,宅地雄伟巍峨,建筑古朴大方。

1905年,在维新思想的影响下,书院改名为云山小学堂。一批湖南宁乡的革命老前辈,曾在这个学校里任教或当校长。1909春,后为中共“一大”代表的何叔衡同志首先进入云山学校任教。随后,与何叔衡同志一同从事革命活动的亲密战友姜梦周、谢觉哉、王凌波同志亦先后来任教或当校长:姜梦周同志是1912年春——1917年冬在云山当了五年教员或校长;谢觉哉同志是1913年秋——1919年冬和1924年在云山学校当了七年教员;王凌波同志则是1912年春——1914年夏和1918年秋——1926年夏在云山学校当了四年半教员和四年校长。何叔衡、姜梦周、谢觉哉、王凌波四位革命前辈,号称“宁乡四髯”,他们在云山学校大力提倡科学与民主和劳动教育,积极宣传马克思列宁主义,进行反帝反封建的爱国主义教育,不仅使云山学校成为“五四”前后宁乡新文化运动中心,而且成为宁乡人民革命的摇篮,为新民主主义革命运动培养了一批人才,如原中国人民解放军总政治部副主任甘泗淇同志就是从这个学校毕业后投身革命的。

但不幸的是,时光流逝,岁月与风雨侵蚀,云山学校的校舍已破败不堪,有的且已倾圮,学校已被迫外迁,如不及早修缮,三、五年后,势将全部倒塌,革命老前辈“宁乡四髯”苦心培育的一所革命学校,实不能眼看着就此消失。为此,特恳请拨款100万元左右,作为修复革命文物——宁乡云山学校之用,不足部分,另请湖南省及宁乡县予以解决。

接着,刘立青又于1990年5月16日在北京给时任宁乡县委主要领导同志宇庆华和陶季斌致信,要求他们给予高度重视和支持。信文如下:

关于筹资修复云山学校之事,最近王定国大姐在参加国际教育基金会会议,得知该会捐赠了一笔款给我国教委,资助我国贫困山区学校。王大姐即与雪初和我商量,拟请教委拨款修复云山学校,我们当然赞同。当即由雪初起草写了报告(报告中提请拨款100万元系根据品珍平时的来信提出的),并征得易礼容老的同意,易老在报告上亲笔给铁映主任写了几句话。详情请阅附件。定国大姐将于本月14日亲自将此报告面交铁映主任,并得到铁映主任同意考虑。易老与维汉老及四髯都是20年代的老战友,铁映主任对易老也很尊敬。我们对此事抱有一定希望。

刘雪初、刘立青还请当时健在的资深革命家易礼容给李铁映致信,请求支持。易礼容非常赞成,他当即给李铁映致信,他在信中说:

铁映主任:

宁乡四髯:何、姜殉难,谢、王功高,并且都在维汉同志湖南省委书记任内参加工作。应该可说宁乡云山学校原于革命有功。大胆附名,请在国际教育基金会储款内拨款维修云山学校。特上。

九十三岁老友 易礼容

当年,我曾为传递和落实老同志们的这些信件多次到过云山书院。今天,当年这些为抢救和修复云山书院的前辈们,除谢老夫人王定国去年已过百岁大寿身体尚健外,其他老人都已作古。重到云山书院,看到这些修旧如旧的古建筑能够幸运地保存到今天,真使人百感交集!是啊,时光流逝得太快,今天世情国情民情都发生了深刻变化,先辈远去,不尽依依,老同志们对云山书院倾注的爱心和情怀是值得后人永远学习和传诵的。中国革命的胜利来之不易,改革开放的成果来之不易,我们要十分珍惜今天的大好局面,把革命成果保护好,把革命精神发扬好,把伟大的祖国建设好,使国家繁荣昌盛,使社会公平正义,使人民幸福安康,或许这就是革命先辈们的历史情怀和期待!

来源:今日宁乡

作者:易凤葵

编辑:陶湘