红色印记宁乡陈列馆内浮雕。

宁乡第一女校旧址。

□文/宁乡市融媒体中心记者 喻梦霖 图/任铁 何华龙 杨亚

1934年10月,中央红军为摆脱国民党军队的包围追击,开始长征,于1935年10月到达陕北,在革命圣地延安建立了陕甘宁根据地,从此中国革命迎来了新的曙光。在此背景下,远在千里之外的宁乡也在悄然发生变化,革命的火种如同黑暗中的点点星光,只要有一丝机会,就能熊熊燃烧……

(一)

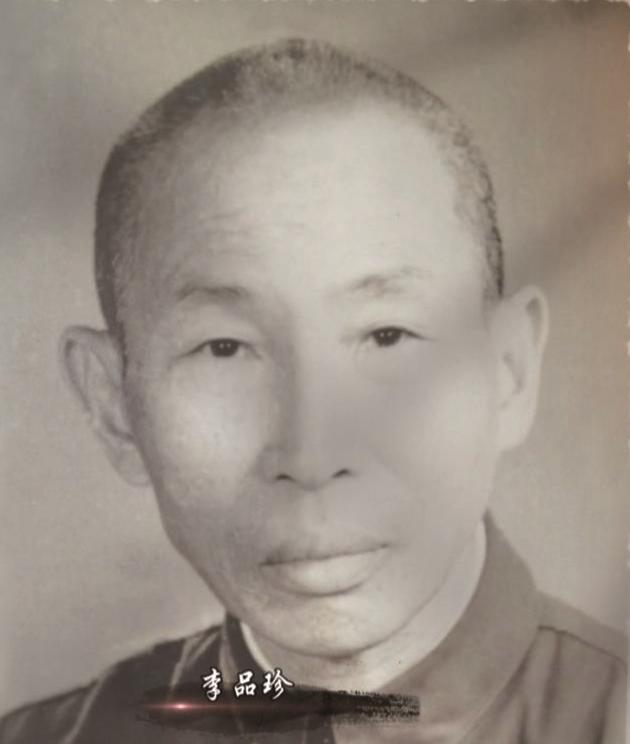

从1931年开始,国民党湖南当局实行反共政策,以曹明阵为首的反动势力,大肆残杀共产党员和进步人士,血腥统治弄得天怒人怨,使得有识之士不得不群起与之斗争。然而,与这种恶势力斗争如果不注意策略,革命势力只要冒头,就会遭遇强力镇压。因此,一批进步人士想到拿起舆论武器与之抗争。“1935年秋天,毕业于湖南省立第一中学的李品珍和湖大的黄鼎青创办了《沩风》杂志。”红色印记宁乡陈列馆讲解员王杏介绍。

李品珍,1911年出生于宁乡青山桥镇太和村一个普通农民家庭。在上流寺读书时,勤奋好学的李品珍受李甲秾等共产党员的影响,16岁时便加入了共青团。1927年春,李品珍担任了共青团宁乡第四支部书记,并被推选为学生会主席,他时常带领宣传队到青山桥及湘乡一带进行反帝讨蒋宣传。1930年,李品珍以第一名成绩考入湖南省立第一中学,在这里他的革命思想进一步成熟。毕业后,李品珍先后在云山学校、宁乡第一女校担任教员。直到1935年6月,他因病离职,闲居在宁乡县城的群贤旅馆。八月中旬,湖大学生黄鼎青来宁乡看望他。两人有感于宁乡教育工作的腐败和社会风气的沉闷,便萌生了办刊物的想法。办刊物首先要取名,宁乡人历来有办进步刊物的传统,前有《沩声》《沩波》,李品珍便想到以《沩风》作为刊名。李品珍与黄鼎青商定,《沩风》以半月刊形式发行,他们把主要矛头直指宁乡教育界。“《沩风》与《沩声》《沩波》相比,它宣传相对平和,思想没有那么激烈。”市文化旅游广电体育局文物科副科长孙丙丽介绍,《沩风》主要抨击当时的社会黑暗,并没有直接宣传自己的政治思想和马克思主义。“反动派们不清楚《沩风》到底是什么样性质的刊物,这也是《沩风》杂志能够持续办下来的原因之一。”

经过一个多月的筹备,《沩风》杂志于1935年9月15日出版,深受广大读者的欢迎,很快成为宁乡乃至省会长沙很有影响力的刊物。李品珍与黄鼎青还邀请古文学家刘宗向为杂志封面题字。其后,黄鼎青利用社会关系,向国民党中宣部及国民政府内政部办理了登记,正式创刊号为《沩风》的存在创造了有利条件。

《沩风》发行后,很快团结了一批进步青年与知识分子。姜亚勋、饶孟虎、刘雪初、何荫南等都成了沩风社社员。《沩风》广受欢迎的同时,也受到了国民党顽固势力再三刁难,企图把它扼杀。甚至办了刊物《宁光》,专门与《沩风》对抗。市文化旅游广电体育局文国旺说:“当时有人说,沩宁风光,煞是好看。两本刊物对抗,《宁光》又找不出攻击《沩风》的理由,所以《宁光》黯然失色。”

沩风社还十分注意统一战线的工作,他们争取到了黄钺、周世钊等人当沩风社的名誉董事,让反动派更加忌惮。到1937年9月,以国共合作为基础的抗日民族统一战线正式形成,《沩风》停刊。两年多时间里,《沩风》在中国共产党宁乡历史上留下了光辉印记。文国旺说:“在宁乡历史上最黑暗的一段时期,《沩风》杂志给宁乡人民带来了一丝光亮,唤醒了民众,吸纳了先进青年,为党的重建奠定了基础,同时也为宁乡抗日战争群众热情的高涨,奠定了坚强有力的基础。”

(二)

1937年7月7日,“卢沟桥事变”震惊世界,日本帝国主义发动了全面侵华战争。同年12月,中共中央决定在武汉组织长江局,统一领导南方各省工作,推动长江流域和南方各省的抗日运动。在以国共合作为基础的抗日民族统一战线形成后,沉寂了五年之久的宁乡县党组织迎来了重建的契机!

1937年12月9日,受中共中央派遣,徐特立作为八路军驻湘代表、王凌波作为上校主任在长沙设立八路军驻湘通讯处。当时国民党湖南政府主席张治中,积极与中共湖南省工委、八路军驻湘通讯处团结合作,迅速在全省范围内掀起了抗日救亡运动的高潮,宁乡抗日烽火随之熊熊燃烧。这为重新发展中共宁乡地方组织,提供了有利环境。中共宁乡市委党史研究室副主任姜小平说:“1938年2月份,当时湖南省委书记高文华来到宁乡,跟第一女校的老师李品珍建立了直接的工作联系,并任命李品珍为中共宁乡县工委书记,中共宁乡县工委在县第一女校正式成立,这就标志着我们宁乡党组织的第三次起步重建。”

早在宁乡党组织重建前,李品珍已在老同学、地下党员张生力的介绍下加入了中国共产党,《沩风》停刊后,他迅速在第一女校开展抗日工作。1937年9月中旬,李品珍办起了《抗战壁报》,向城厢镇(玉潭)人民宣传抗日道理和报道抗日军事情况。同时,在第一女校内开展抗日讲座,每场讲座,座无虚席。

(三)

1938年2月,宁乡县工委组织起抗敌书报合作社,积极推销进步书刊,如《毛泽东自传》等。这些进步的新颖刊物,进一步激发了广大群众对最关心国家民族命运前途的中国共产党的感情,提高了团结一致积极抗日的自觉性。紧接着,由县党工委组织的一系列为抗日募捐的活动得到了广大群众的支持。进步青年中还掀起了一股“奔向延安”的热潮。“因为抗日宣传深入人心,宁乡青年就出现了北上抗日、奔赴延安的热潮,如谢觉哉的儿子谢放、刘雪初等。当时他们去延安是没有资金的,当时的宁乡第一女校筹集资金,将他们送上延安。”王杏介绍。

国共合作后,一批被关押的共产党员被释放,如徐上达、梅冶成等纷纷被释放回宁。他们与王凌波取得联系,遵照指示,继续从事党的工作。徐上达在老家油麻田联络老党员,发展新党员,建立中共油麻田支部。共产党员凌福堂在县城发展党员,建立中共宁乡城厢镇福音堂支部。到1938年8月,全县共产党党员发展到了28人。

作为县工委的活动中心,第一女校一直被国民党反动派视为威胁。他们赶走第一女校校长、王凌波的妻子姜国仁,致使县工委被迫西迁。1938年7月,县工委机关由第一女校迁至唐市善正小学附近。在这里,县工委相继在上流寺、七亩冲、唐市等地发展党员,并建立支部。至1939年3月,全县建立起6个党支部,发展党员40多名。

借助国共合作抗日的契机,宁乡党组织得以重建,沉寂五年多之久的党组织重新有了活动,党员人数陆续增加。正当党员们积极开展活动、组织抗日时,1939年夏,国民党反动派再一次掀起了反共高潮。同年6月,平江惨案发生后,宁乡的反动分子也开始蠢蠢欲动。8月,遵照上级指示,宁乡县工委进行改组,李品珍撤离宁乡。在如此艰难困境下,宁乡的共产党员又是如何仰望延安的革命曙光,前赴后继开展革命斗争和奋力抗日的?下一期的《沩水春秋》,我们将为您接着讲述“宁乡薪火”的故事。

文史专家:孙意谋 谢仲舒 李乔生 文国旺 徐拂荣 姜福成

来源:今日宁乡

编辑:卿雪