黄本骥画像。谭海鹏 画

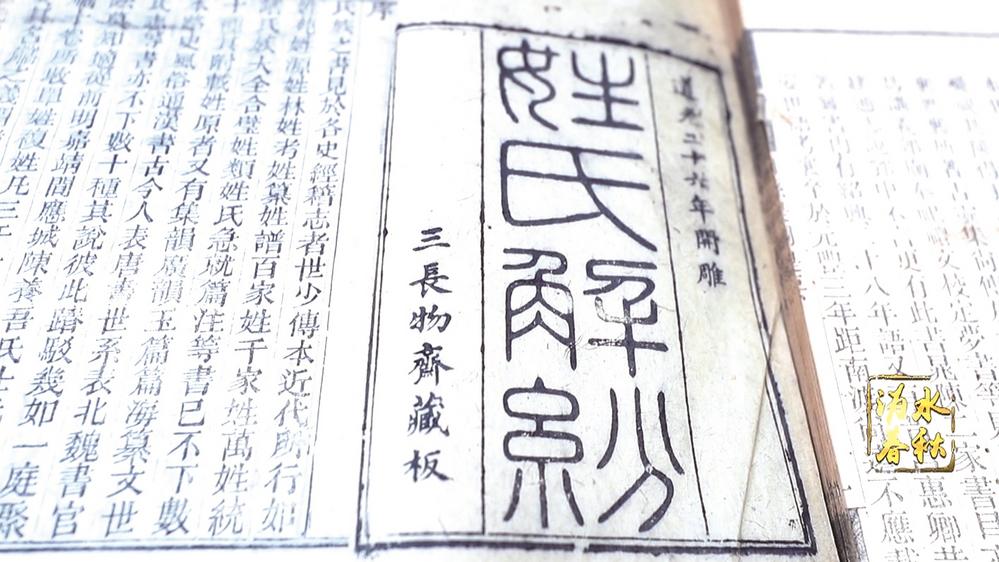

黄本骥著作之一,现收录在宁乡市档案馆。

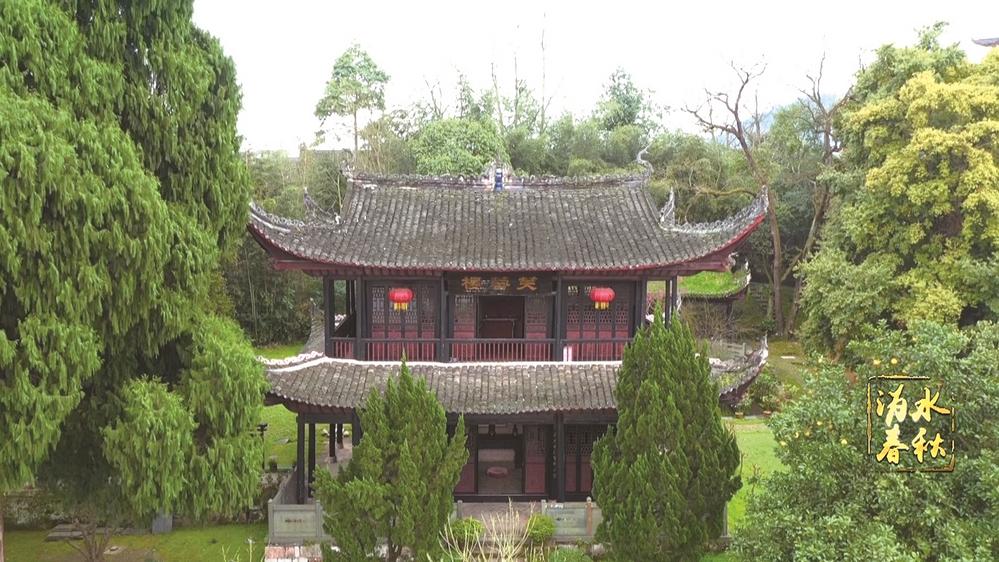

洪江市黔阳古城芙蓉楼。

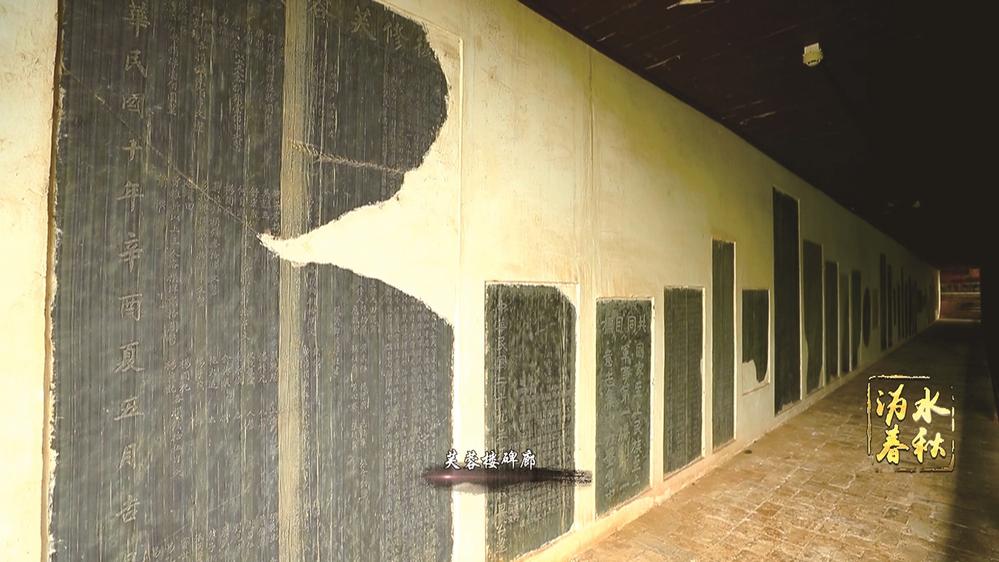

洪江市黔阳景区讲解员陈璐介绍芙蓉楼碑廊。

□文/宁乡市融媒体中心记者 喻梦霖 图/任铁 何华龙 杨亚

说到洪江市黔阳,很多人可能不太熟悉,可是提到芙蓉楼,估计大家都能背出流传了一千多年的名篇佳作——《芙蓉楼送辛渐》:寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。随着诗篇广泛流传,芙蓉楼名闻天下。芙蓉楼有两处,一处位于江苏镇江,另一处就位于现在的洪江市黔阳古城。百余年前,宁乡人黄本骥来到黔阳,此后近20年里,他与这座古城、名楼产生了千丝万缕的联系,直至今日,在洪江地区都影响深远。黄本骥在黔阳做出了哪些贡献?又发生了哪些脍炙人口的故事呢?今天,让我们一起走近清代名家黄本骥的故事。

(一)

北廓临江,依林踞阜,绿荫掩映下的芙蓉楼,筑叠巧思、错落有致,被誉为“楚南上游第一楼”。据传,唐天宝七年(公元748年),王昌龄被贬为龙标(即今洪江市黔阳古城)县尉后,曾建芙蓉楼,专为饮酒赋诗、宴宾送客之地。因年久失修,旧址荒芜。清嘉庆年间,时任黔阳县令的曾钰在旧址上重修芙蓉楼。此后,芙蓉楼历经了几次修葺,现在我们看到的芙蓉楼是道光十九年(1839年)重修而成的。为了提升芙蓉楼的文化气息,黔阳县令命当时的教谕黄本骥搜罗名人书法作品制成碑刻,与芙蓉楼相呼应,也就有了我们现在看到的名震世人的芙蓉楼碑廊。“黄本骥来之前,我们黔阳县没有哪个园林里面有碑刻的。是他到黔阳县当教谕后,才建起了碑廊。”洪江市文史专家谢永仲介绍。

历经百年岁月的碑廊,至今保存完好,形成了黔阳古城别具一格的碑刻文化,影响至今。而黄本骥的名字也随着芙蓉楼碑廊的流传,被黔阳人铭记了百余年。宁乡人黄本骥为何会来到这里?又是怎样的机缘巧合之下,建成了碑廊?一切都得从他曲折的人生经历说起。

黄本骥,字仲良,号虎痴。乾隆四十六年(1781年)生于宁乡善山岭(今道林镇)。他幼时丧父,在母亲的悉心教导下,黄本骥与兄长黄本骐刻苦学习,终有所成。嘉庆初,黄本骥就学于岳麓书院,学问大进,并得以广交湖湘学子。嘉庆二十三年(1818年),黄本骥受邀参与《湖南通志》重修,负责地理、山川、古迹、陵墓、艺文、物产等门类的编纂,表现出了他深厚广博的学问功底。道光元年(1821年),黄本骥中举,时年40岁。第二年,赴京会试,未能考中。受时任陕西布政使唐仲冕的邀请,黄本骥前往西安,遍游陕、晋名胜,开阔了心胸,大长了见识。“黄本骥算得上是宁乡人中研究金石学的第一人。”中国书法家协会会员、湖南省书法家协会理事李砺解释道,金石学是对金石碑板上的文字及内容进行文献性的整理和记载,“黄本骥到西安后,那一块碑刻特别多,引发了他浓厚的兴趣,于是在那里写下了《隋唐石刻拾遗》。后来他到湖南巡抚吴荣光家里做幕僚时,遍览了吴荣光家所有的藏品后,对金石学的研究又有了很大提升。”

到道光十七年(1837年),黄本骥被选为黔阳县教谕,这一年他56岁。教谕是一个州县主管最高学府的官员,主要对已考中秀才的诸生进行管理教育和培训。此后黄本骥在黔阳近20年,悉心培育生员,开启了他与这座湖南西部边陲小城的不解之缘。

晚清张之洞撰《书目答问》,卷末附“国朝著述诸家姓名略”,吾湘学人入选者凡八人,经学家王夫之、魏源、邹汉勋,史学家王文清、算学家李锡蕃,古文家曾国藩,经济家严如及金石家黄本骥。足见对黄本骥学识的推崇。正因为对金石学的深入研究,出任黔阳教谕后的黄本骥,发挥自身才干,为黔阳地区教育做出了卓越贡献。

(二)

黄本骥到黔阳第三年,道光十九年(1839年),时任黔阳县令龙光甸对芙蓉楼进行了第二次重修,重修后的芙蓉楼为木质结构,正面三间,重檐歇山顶,二层有明轩可供远眺。周围有冰心玉壶亭、耸翠楼、半月亭等古迹,与自然的山石、江水、林木巧成布局,构成了“登眺则群山拱翠,俯视则万木交阴,沅水自北来环其下”的壮丽景象。“县令觉得修缮好的芙蓉楼文化含量少了一些,于是要求黄本骥收集全国各地有名的碑和黔阳本土的碑,建成碑廊。”洪江市作协主席曾庆平介绍。

有了之前遍览西安碑林等地的经历,加上对金石学深入研究的基础,黄本骥十分胜任修建碑廊的工作。他拿出从多地拓印的碑刻拓片,让名家作品首次走入了这座偏远的小县城。其中碑廊里米芾的《西山书院》碑被誉为芙蓉楼的镇楼之宝。“米芾号称襄阳漫士,是北宋的大书画家。从这六块碑刻我们可以看出,他的刻功非常精湛,从某些角度看,碑上的字如同是凸出来的阳刻一般,实际上它却是凹进去的阴刻。”洪江市黔阳景区讲解员陈璐告诉记者。

芙蓉楼碑廊收录有颜真卿、黄庭坚、岳飞等70多方名家书法碑刻,加上黔阳当地名家所篆刻的记事碑、告示碑,共计200余方。芙蓉楼碑廊已经成了我省古代石碑保存数量最多、质量最好的地方。“很多懂行的人来到我们这里看了碑廊以后,都觉得非常震撼。黄本骥建的碑廊对我们黔阳这一块的文化引领,起到了至关重要的作用。”曾庆平说起碑廊十分骄傲,“清末民初,我们黔阳古城出了很多书法家。乃至现在我们黔阳古城中许多人家门口贴的对联,基本上都以手写的为主。足见碑廊的影响之大。”

值得一提的是,碑廊中还收录了黄本骥妻子陈梅仙的几幅作品。梅仙字香雪,湖南汉寿人,是清代女书法家,非常有才华。陈梅仙30岁时嫁给黄本骥为妻,可惜32岁英年早逝。在她逝世之后,黄本骥非常地痛心,于是将陈梅仙生前的书法,临摹刻于石碑之上,用来纪念亡妻陈梅仙。

(三)

虽然碑廊一开始,是作为芙蓉楼陪衬而建。久而久之,碑廊却成了当地文化的体现,形成了强大号召力,延续了黔阳文脉。与此同时,黄本骥还主持修葺了黔阳文庙。同治《黔阳县志》载:“建教泽堂,修圣宫,制乐器,表扬节孝,勤恤寒畯。”谢永仲说:“黄本骥在位时,黔阳城出了最后一位进士。他死后当地就再没有出过进士举人了。”

为人和善的黄本骥,深受当地老百姓欢迎。兴起之于,他还喜欢提笔留下书法作品。直到现在,黔阳古城还幸存了一块他题字的匾额。“这座房子以前是节孝祠,当时黄本骥任教谕期间,特意为祠堂了提四个字,为妇女劝。”洪江市黔阳古城文化研究会原会长陈志明解释道,为妇女劝从字面上讲,就是鼓励妇女守妇道的意思。

身为一县教谕,黔阳当地还流传着黄本骥捐资助学、热心公益的诸多故事。黄本骥对文化的重视与引领,也让黔阳当地文风繁盛,人才辈出。曾庆平做过初步统计,晚清和民国时期,黔阳境内的书院就有一二十所之多。足见黄本骥对教育的影响深远。

黄本骥才华横溢,博闻强记,任黔阳教谕的近20年里,他一面为当地教育事业兴盛不遗余力,一面对经学、历史、地理、职官、金石文物等都有深入研究。他一生著作颇多,涉猎广泛。《湖湘文库》就专门收录了他的诸多作品,形成《黄本骥集》共上下两本。直至今日,黄本骥的著作都被后人广泛研究,成为重要考证依据。

在黔阳近二十年,黄本骥先后完成了《郡县分韵考》《历代职官表》《湖南方物志》《避讳录》等大部分著述,并在湘阴蒋环的帮助下,与以前的旧作汇刻为二百余卷的《三长物斋丛书》。这些著作,都成了他留存给后人的宝贵精神财富。

咸丰五年(1855年),黄本骥于黔阳任上逝世,享年74岁。一百多年后的今天,黄本骥留下的碑廊石刻,书籍著作,仍然影响着后人,不断激励着黔阳人民。

文史专家:孙意谋 谢仲舒 李乔生

文国旺 徐拂荣 姜福成

来源:今日宁乡

编辑:卿雪