□宁乡市融媒体中心记者 小范婷 刘淑兰 刘畅 通讯员 钟俊夫

石牛仑位于宁乡坝塘镇横田湾村,该山因重峦叠翠、风景秀丽而盛名远扬。沿山脊线快至峰顶处,一块极像牛的巨石峭然孤出,巨石上存留有200余年前当地石匠刻下的精美石刻,这块历经多年风雨的巨石便是石牛仑得名的来历。近年,三一重能选址石牛仑打造风电场,22座巨大的白色风车日夜旋转,为石牛仑再添一份韵致。

壮丽的风车、神奇的石刻以及妙手石匠们对技艺的坚持与传承无不令人向往。近日,《走读宁乡》采访组记者一行来到石牛仑探寻这里的美景与人文。

澄澈如明镜的向阳水库。

唯美风车营造秀丽田园风光

石牛仑风车山距离宁乡市区约20公里,山岭绵延,是南北气流运行的通道,风力资源十分丰富。远远望去,22座风车就像镶在一条随风飘动的玉带上,甚是臻美。

车行在山中蜿蜒的柏油路上,两行翠绿映入眼帘,心情也跟着轻快了不少。从山底行车约2公里,便到达了第一座风车所有地。从远处看时,风车给人一种秀丽灵巧的感觉,真到了风车跟前又是另一番感受。抬眼望去,只见基柱高高耸立,白色的巨大的风扇叶旋转不停,想到这有规律的转动正形成源源不断的风电,心中不由自主生发出一股对现代工业文明的敬佩之情。

再驱车前行即到一山顶大坪,一下车顿感空气清新、凉风爽爽,大家瞬间累意全无。山顶大坪视野开阔,坪上植被丰富,各式低矮灌木层层覆盖,叫不出名的野花含羞点缀其中,景致颇为不错。从山顶朝左右两方山脊远眺,入目的便是那一排排高耸的风电发电柱,成群雪白的风车与蓝天白云,构成唯美的画面。眼前这秀丽景致,顿时让人豁然开朗,简直就像进入了童话般的“风车王国”。

石牛仑上10号风机所在地是观景的最佳位置,福洞冲水库与向阳水库一个波光潋滟,一个静如玉石,狮子山、象形山雄踞福洞冲水库两侧。石牛仑有了两个碧蓝如宝石的水库加持,壮阔中平添几分灵气。说起向阳水库,随行的横田湾村福谷冲组组长刘亮打开了话匣子。“向阳水库是坝塘境内最小的一座水库,以秀丽的风景、清冽的水质著称,南岸树林曾是《共产党人刘少奇》电影的取景地。”

爬上石牛仑至高点,侧身朝一峭壁下望去,隐约可见一处不知何年建造而成的石屋。因鲜有人至加上年代久远,该石屋入口处被一块掉落的条形石块堵死。据石牛仑所在横田湾村上了年岁的老人介绍,该石屋以前是石匠们做工兼休息的地方,里面放置有石桌、石凳等物,建造年代已不可考证。因石屋处在峭壁之下,沿途险峻异常、荆棘丛生,一行人考虑再三后只得原路返回。未能进入石屋内一探究竟,大家内心均有些许遗憾,但这处石屋无疑又为石牛仑增添了一丝神秘色彩。

石牛仑的美是全方位的、多时段的。这里清晨可看光彩灿烂的朝晖,傍晚可赏艳丽斑斓的晚霞。晴日有神秘悠远的星辰大海,阴雨时有风起云涌的壮阔雄浑。不过,石牛仑最美的还是日暮时分,立于山顶,看着天渐渐由蓝变紫,云被涂上了玫瑰的颜色。随着那枚艳如火球的太阳缓缓西斜,进而变为金橙,山野,田园,村庄,湖面,人与景,都沐浴在这不可名状的天使之光里,风声依旧,一鼓莫名的感动从心底涌出。

山不在高,有仙则名。如今石牛仑风车山,以其壮阔雄浑的风车奇景、变幻莫测的朝霞落日、神秘悠远的星辰大海闻名远近,已成长沙周边热门网红打卡地,每天婚纱摄影、旅拍、露营、赏景的车辆人群川流不息。

虽然早已晋升为各旅游网站、APP的网红打卡地,但石牛仑目前仍处于未开发状态。在这里,你感受不到噪杂与拥挤,包围你的是轻柔的凉风与暖阳,目力所及的尽是纯净、纯粹的风景。放眼望去,碧蓝如洗的天空和云朵衬在缓慢转动的风车背后仿佛电影的布景,凉风带着荒野的气息暖暖的吹过脸颊和衣衫。

石牛仑美轮美奂的风车美景。

神奇石刻留下历史的刻痕

沿石牛仑山脊线快至顶峰处,有一块极像石牛的巨石。相传,是神牛下凡,化作石牛卧于寺旁,佑一方平安、风调雨顺、五谷丰登。此牛头朝东湖塘,尾向横田湾,民间有石牛吃东湖塘,肥横田湾之说,故东湖塘穷,横田湾富,不知何年此石牛被雷劈了头,从此两地共享繁荣。

著名的实业救国先驱、水口山第一任矿务总办廖树蘅是土生土长的坝塘人。他在作《刘笏泉先生传》时曾载:“余尝登里中石牛峰,见镵诗其上,字用隶法……诗有寄托,视彼沉浮于世而有不知返者,相去盖远也。”年深日久,石牛没入野草荆棘之中,而石牛仑的名字,代代相传至今。

前段时间,在坝塘镇政府组织的文物探寻活动中,石牛仑巨石上有着200余年历史的石刻首次揭开神秘面纱。采访当日,欣赏完美轮美奂的风车后,记者一行在刘亮的带领下前往探秘石牛仑巨石上的精美石刻。

巨石所在地位于磐泉寺附近,该寺兴于西晋,距今已有一千多年历史。时近中午,烈日当头,记者一行在当地村民的带领下,从磐泉寺旁的竹林开始往上攀爬。一路上荆棘遍布、灌木遮道,大家猫着腰费力地穿行于其间。好在,此前坝塘镇党建办副主任钟俊夫在组织文物探寻活动时砍出来了一条仅容一人通过的狭窄小道。

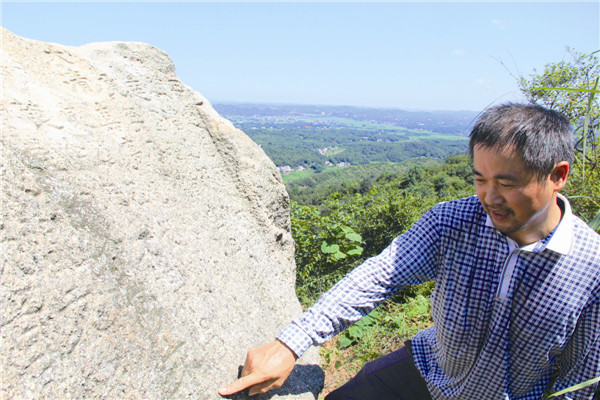

循着小道往上攀爬约20分钟后顺利到达一处平地。一时间,眼前豁然开朗,只见不远处一个小山峰上傲然伫立着一块数米高的天然巨石。“你们看,那就是那块像牛的巨石,石刻就在牛肚子的部位。”得知到达了石刻所在地,大家爬山的劳累也就瞬间消散。

爬上小山峰,凑近观察,该巨石长约六米,高约两米,宽一点五米。靠近山顶一侧,石头平整,刻有百余字,“大清嘉庆”等字清晰可见。由于经受了200余年风雨侵蚀,有近40个字依稀难辩,需要拓片才能辨清。

据介绍,这些字是横田湾村嘉庆年间(1808中举)举人刘丕文(又称刘十举人)所刻。据《宁乡县志》记载,刘丕文字笏泉,为嘉庆十三年(1808)戊辰恩科举人,候补教谕。刘丕文著有《槐荫诗草》一卷,主纂《宁乡田湖刘氏续修族谱》(1803年版)。

经文物专家考证,该石刻上篆刻有标题为《石牛仑·盘泉篇》的七言诗二首,两首诗连在一起。第一首诗为:每逢佳节此逡巡,恍惚潜山洞口身。我亦庭坚横背坐,丹青待觅李公麟。这首诗表达了作者喜欢到这个风景优美的地方游玩,可以陶冶性情,可以作诗作画。

第二首诗为:补天馀片女娲留,河鼓钟灵月斧修。不逐人间交绣伴,翘然高卧此峰头。该诗中刘丕文表达了自己超然物外,不逐俗流,孤标傲世的思想。

爬上小山峰,眼前呈现一片开阔好风光,层层叠叠绿意间,风车、田野、水库点缀其间,好一幅绝美的江南画卷!用手指细细摩挲着这古老石刻的印迹,联想到当年石匠艺人手持锉子、刻刀在这巨石上劳作,内心涌起一种与历史零距离交汇的感动。

钟俊夫介绍,该石刻历史久远,是一处宝贵的不可移动文物。坝塘镇将加大保护力度,同时也将联合文物专家和学者一起进一步解读石刻文字含义。

刘亮正在介绍石牛仑石刻上的文字。

妙手石匠赋予石头灵魂与生命

神奇精美的石刻离不开石匠艺人一刀一锉的用心雕刻。在古代,石匠艺术曾经风光无限,铸造了很多不朽的辉煌。物产丰富的石牛仑曾盛产一种适合雕刻的岩石。坚韧十足的岩石养育了横田湾村一代又一代技艺超群的石匠。

时代变迁,随着现代雕刻技术的发展,机器取代了人工,石匠这门手艺也渐行渐远。探秘完石牛仑巨石上的石刻,记者一行在横田湾村治调主任廖亚军的带领下前往拜访村民张建武,听他讲述祖上十三代石匠艺人的故事。

“我家祖上十三代人都是做石匠的,方圆数里知名的大墓、石狮都出自祖辈之手。”张建武介绍,石匠这门手艺,原来在横田湾村还是比较普遍,家家户户必须要用的石磨、石碾、石猪槽等物件都要靠石匠来制作。

“石匠这门活特别需要耐心和细心,制作一个物件先要在心里打好草稿,一刀都不能错,一错就毁了整个原材料。”张建武介绍,当年其太公张咏秋修一座大墓就修了3年多,工艺细节处处透着精致。等到那座大墓完工后,主人家满意极了,立即派人给其太公挑来80担谷外加不少光洋作为报酬。

作为当地远近闻名的老石匠,张咏秋还给世人留下了一些弥足珍贵的石刻作品。如今在横田湾村石口子处还留存有张咏秋的石刻,其全文为:此地七松岭,我家七松侧。风声与泉声,终古长不息。落款为民国四年,刘石顽题,张咏秋刊。

“遗传了太公谨慎、心细的个性, 我公公(祖父)也对石匠手艺特别执着,一直到80岁都还在做工。他曾说,做石匠这门手艺的,就是让石头变成有用的东西。”张建武回忆,公公(祖父)张保生继承了太公张咏秋的衣钵,终生都在雕刻石头,用自己的手艺赋予石头生命与灵魂。

聊到动情处,张建武还翻出公公留下的一些石匠工具展示给记者看。这些工具有一个共同的特点,那便是都有一个长长的木柄,木柄端头是铁制的锤子。除了大小铁锤,还有不少铁尺之类的物件。张建武介绍,磨刀不误砍柴功,要想开山采石,必须要先准备好打石开山的工具,铁锤、楔子、錾子、扁錾等物品都是必要的。

工匠远去,精神永存。随着时间的推移,石碓、石磨、石猪槽都成了大家儿时的记忆。石匠也和其他传统匠人一样渐行渐远,成了不少人追忆中回不去的岁月乡愁。坝塘镇相关负责人介绍,虽然当地已没有再从事石匠技艺的匠人,但老石匠们敬业、精益、专注、创新的精神正在新时代得到进一步弘扬发展。

张建武(右)向记者介绍祖上传下来的石刻工具。

来源:今日宁乡

作者:小范婷 刘淑兰 刘畅 钟俊夫

编辑:喻靖