□文/图 宁乡市融媒体中心记者 刘畅 小范婷 陈燕

拨开历史的尘埃,去看看神秘的千年窑里,感受古窑里风雨中成长的坎坷历程。8月19日,“走读宁乡”采访组记者一行走进资福镇,探寻“藏在深闺”的资福窑,开启资福“窑文化”的探寻之旅。

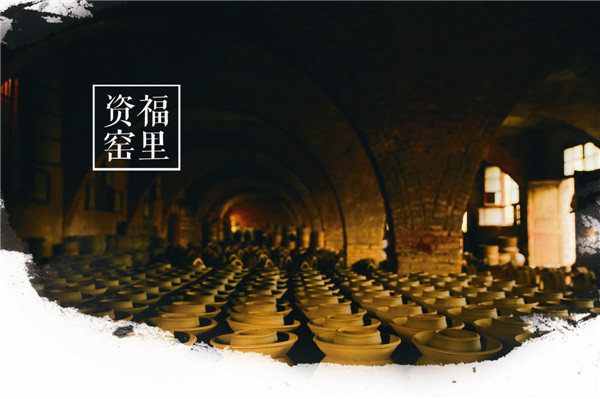

资福窑中遗留下来保存完好的陶器。

地冠寺名

资福寺留下美丽传说

记者一行从城区出发驱车行走在宁灰线上,约30分钟车程便来到了资福镇。一路上,沩、乌两江三岸的秀丽风光尽收眼底。资福镇现有人口约4.2万人,属典型的农业乡镇。近年来,资福镇党委、政府积极探索现代农业发展模式,全力挖掘乡村旅游资源,大力发展休闲度假、旅游观光等新兴产业,构建了以“吃在资福健康,常来资福长寿”的现代乡村旅游发展理念。如今,现代山水新镇、旅游食材名镇、和谐人居福镇雏形已然显现,资福镇成为宁灰线上的一颗璀璨明珠。

翻开《宁乡地名掌故》,书中《资福源于资福寺》一文记载:“资福在县境中南部,距县城36公里。资福陶业,历史悠久,质量优良,产品畅销县内外。因境内有一古寺,叫资福寺,地冠寺名,便把此地叫资福了。”只可惜如今资福寺已不在,只留下美丽的传说。

相传康熙年间,外地来了一位高僧意欲在此选址建寺,当他走到一山窝溪畔之时,突然驻足而立,双眼直瞪瞪地望着山窝内的小屋不语。当年住在这山间小屋里的主人周氏兄弟,忙上前询问究竟。当听到僧人说这是个佛址,想在此传法造寺之时,兄弟俩异口同声表态,愿捐出自家的三间瓦房和住宅基地。在周氏兄弟的带动下,周围逾百户人家自动捐募田亩、钱币,不久佛寺建成。僧人遂将寺院命名为资福寺,意为民众出资造寺,寺僧为民求福,取其两意,即叫“资福寺”了。此后,该地因寺得名,所属地域以前叫资福公社、资福乡,属坝塘区。1995年撤区并乡时由原资福乡、檀木桥乡、珊瑚乡人民政府合并命名资福乡,2014年3月撤乡设镇改为资福镇。

盛极一时

窑里集镇因制陶而出名

“资福在古代又称‘窑里’,这是因为集镇有座古窑,至今有600多年历史了。”资福镇窑里社区党总支书记张德诚向记者介绍,到明代中期,资福的窑户发展到上百户,各地前来资福贩卖陶器的商人络绎不绝,一片繁荣景象,窑里集镇就此形成。

张德诚介绍,“窑里”陶业生产,从明代洪武二年开始至2013年5月从未间断生产。据悉,资福盛产一种稀有的矿石叫做高岭土。高岭土因具备高可塑性、高耐火性特质,成为制作陶器的天然材料。

高岭土,这种神奇的矿石资源留住了身怀绝技的江西陈家人,他们在这里修建了宁乡历史上第一座民窑。600多年前,稀有的高岭土为资福带来福气的开端。

陈海坤曾经是资福窑的“掌舵人”。陈氏家谱显示,陈家的始祖明朝洪武二年由江西吉安府庐陵县迁徙到现在的资福窑里开始建窑生产。到后来周家、刘家两个家族参与,共用此民窑烧制陶器,故此窑又称“三姓堂窑”。到明代时,该地窑户发展到几十户,窑人百余人,各地慕名而来贩卖陶器的商人络绎不绝,窑里呈现繁荣景象。历代“三姓堂”还确定每年古历4月26日为“祭窑日”。

新中国成立前,陈家和一刘姓大家庭都以烧制陶器为生,两家共有100多口人。两家的陶器,一直是分开制作、分开销售。虽然只有一个窑,但两家轮流烧了上百年,从未起过争执。直到如今,当地的陈、刘两姓依然保持着十分友好的关系。

清同治六年(1867年)《宁乡县志》第三部卷之六地名志记载:“二都铺市窑里街,在西南七十五里,昔有窑户,今但名册”。由此可见,资福镇“资丰福厚”,因一窑得一镇。

一直以来,当地人将集镇叫成“窑里集镇”。如今,这个充满江南气息的集镇拥有常住人口8500多人。很明显,“窑里”的发展不再依靠“资福窑”的支撑。但是,这并不能否认,在这个集镇的诞生与曾经成长的过程中,“资福窑”起着不可或缺的作用。

如今,资福窑址保存完好,坐落在资福镇窑里社区老窑组。在张德诚和老手艺人曾庆林的带领下,记者来到了大门紧闭的长沙百丰陶瓷公司的门口。透过生锈的铁门,依稀可以看到古旧的车间里、凌乱的庭院里还存放着一些手工制作好的陶器。这些看不出年代的器皿安静散躺在角落里,见证着曾经的辉煌过往。

打开大门,走进窑厂车间,完好的陶器模型、成坯待烧的双环陶器整齐摆放在地上,积满了灰尘;曾经的制陶器设备锈迹斑斑,透露着明显的年代感;干涸的高岭土堆积在制坯设备上,一碰就碎;推板窑的洞口还保留着当年烧煤留下的煤渣以及控制窑内温度的仪器仪表,窑内还保留着几十个被挑剩下的精陶酒缸……

一团泥拿到手中,不用多想,也不用多看,信手几揉几捏,一个漂亮的坛子就呈现在眼前,前后不到5分钟……从老手艺人的口述中,记者深刻感受到手工制陶是一门令人沉醉的艺术。

保存完好的资福窑址。

薪火不灭

发掘“窑”潜力发展“窑文化”

作为一名在窑厂工作了30多年的老员工,曾庆林对窑厂有着深厚的感情。采访当天,他带领记者参观资福窑,并讲述资福陶器发展的历史。记者边听边记,不时用手中的相机记录更多往日制窑的印迹。

曾庆林今年55岁,他于19岁进入陶器厂学制陶。据介绍,原来窑厂一直采用纯手工制作,1984年开始用半模具半机械的方式制作;窑厂技术的发展也经历了爬山窑、倒焰窑、方窑到推板窑等过程。生产的陶器以生活器具为主,产品涵盖坛、罐、水缸、酒壶、酒塔、蒸缽、擂缽、涵管、烟管、沟瓦、盖瓦以及水塔、防尘器等多个品种,其中生产的最大的水缸能盛400斤水。该窑厂生产的陶器系列产品曾闻名于半个中国,畅销重庆、四川、广东、湖北、江苏、江西等地。

曾庆林(左一)给大家介绍如何识别陶罐品质。

曾庆林回忆道,在父亲那一辈经常有人挑一担自家加工的坛子出门,往醴陵方向走去,一路挨家挨户贩卖。到醴陵后,买一担瓷碗往回走,再一路挨家挨户叫卖。一去一回都有赚头,一个星期得走300多里路程。买坛子或碗时,大户人家付现钱,小户人家往往用大米兑换。回到家里,担子里所挑的除大米外,往往还有食盐、布匹等物资。

一时间,各地前往资福窑购买陶器的商客接踵而来。不管是贩卖陶器的,还是挑回去自家用的,都为“窑里”增添了人气。

曾庆林介绍,解放后,三姓窑厂于1954年统一归属工业社,1958年前分散作坊。此后归口于宁乡轻工业局,1996年按属地管理的原则划归资福乡政府。1998年,宁乡县启动实行企业改制。当年3月28日,陈海坤出资128万元购买该窑厂。由于生产成本居高不下、生产效益降低、技术人员大量流失等原因,该窑厂于2013年5月被迫关停。

制坯、上釉、装窑、烧制……陶器制作流程所包含的这几个环节看起来很简单,其实背后有着太多老手工制陶人的心血和回忆。“我从小就开始学制陶,一干就是40年。从当时一个月18元的工资,干到了一个月400多元。”来到窑里社区老窑组,今年68岁的刘定军提起自己的烧陶经历,满是感慨。

记者了解到,刘定军有6个兄妹,他排行老大,16岁进入陶器厂跟着师傅学做陶器。刘定军告诉记者,资福的高岭土可以就地取材、成本低,制作出来的盆罐样式别致、工艺精巧,因陶器储存食物不易变质,曾一度出现一罐难求局面,销售十分火爆。

据刘定军介绍,陶器制作是力气活,原料高岭土经过晾晒后加水和泥进行揉制,先要将其中的细碎砂石全部取出,再把和好的胶泥切割成块存放至作坊。在制作缸罐前,取出胶泥继续用手揉搓,如同和面一般,让胶泥变得筋道、致密,最后再通过旋轮制作成缸罐、上架晾干、上窑烧制。烧制过程中,一窑一次性可烧制119口缸罐。这其中,最难的属控制火候。

制陶工作虽然辛苦,但在当时算是当地的“铁饭碗”。“当时能进窑厂工作是相当不错的,一般都优先职工家属。”刘定军说,在六七十年代,没有多少企业,农民能找到工作的机会很小,能进入窑厂工作在当时是数一数二的,靠这份工作能养活一家人。如今,已退休10多年的刘定军虽在家养老,但他还是憧憬着资福窑有朝一日能再现昔日的辉煌。

“陶器制作的魅力,集中在纯手工上。加上‘窑里’的陶器有厚重的历史文化底蕴,资福镇正在规划发掘‘窑’潜力,发展‘窑文化’。”采访中,资福镇党建宣传办主任龙楠告诉记者,“窑文化”源远流长,既是十分珍贵的物质文化遗产,又是特色鲜明的非物质文化遗产,资福镇党委、政府正在进一步挖掘资福‘古窑文化’,着力打造资福窑陶文化创意园,建设古窑博物馆、陶艺制作体验楼等“窑文化”体验、展示平台,打造“资福窑”文化旅游品牌,推动“窑文化”的保护与传承。

资福窑中残存的部分陶器制品。

来源:今日宁乡

作者:刘畅 小范婷 陈燕

编辑:喻靖