2020年6月9日上午11点06分,老一辈无产阶级革命家谢觉哉同志的夫人、老红军王定国因病在北京去世,享年107岁。这位走过了一个多世纪之久的老人见证了祖国太多沧桑变化,她的身上蕴藏着许多令人感动的传奇故事。作为宁乡媳妇,王定国曾多次来到这里,她回来做了哪些事?最关心宁乡的哪些变化?今天,让我们一起走近王定国与宁乡的故事。

1964年谢觉哉与夫人王定国合影。

一

走到沙田乡谢觉哉生平业绩陈列展,他与王定国在不同年代拍的合照被放大挂在墙上。参观的游客每每经过这里,都会忍不住驻足,夫妇二人相濡以沫的感情故事直至今日仍是一桩美谈。

王定国原名王乙香,1913年出生于四川营山一个贫苦农家。她15岁被送给人当童养媳,受尽欺辱。1933年10月,随着红军解放营山,王定国报名参加了红军,并于同年加入中国共产党。1935年3月,王定国随军长征,当时她在红四方面军政治部前进剧团负责演出道具,演员化妆等事务。长征路上,前进剧团充当着啦啦队的角色,部队行军时,他们要赶在部队前为战士们加油鼓劲儿。部队休整时,他们又要回过头来为大家送上慰问演出,从队头一直演到队尾。长征路上,当时体重不足50斤的王定国一共翻越了五座雪山,走了三遍草地。在一次翻越雪山时,她的一根脚趾头被冻掉了。“晚上睡着了,人多盖不着被子,脚趾头就冻僵了,早上起来一摸就断了。”94岁的王定国回忆起当时长征的情形,她感慨到,当红军要有意志,只要是对人民有利的事,咬牙都要坚持做完。

长征路上的艰难险阻没有打倒22岁的王定国,反而更坚定了她对党忠诚、坚决跟党走的信念。长征到达陕北后,王定国与“延安五老”之一的谢觉哉结缘。1937年10月,二人在兰州八路军办事处结为革命伴侣。此后的34年间,他们的足迹遍布全国各地,从兰州到延安再到北京,王定国几乎一直在谢觉哉身边工作,谢觉哉既是她的丈夫,也是她的“识字老师”。在王定国家里,一直挂着一幅红底金字的绣品,上面绣着王定国于1953年写给丈夫谢觉哉的一段话:“谢老,自从我们在一起,不觉已近二十年,互相勉励共患难,喜今共享胜利年,今逢你七旬大寿,我无限的欢欣,正当可爱的春天,正值祖国的建设年,花长好,月长圆,为建设共产主义社会,祝你万寿无疆,祝你青春长远。”文字平实真切,让人心生温暖。

2006年王定国老人回宁乡,与乡亲们亲切交谈。

二

谢觉哉虽常年在外,但时刻惦念家乡的一草一木。受此影响,王定国对宁乡也充满了感情。1960年正月,谢觉哉带着王定国回到宁乡,这也是这位宁乡媳妇第一次回婆家。然而,当时正值“大跃进”之后的灾荒年月,一行人只在老家作短暂停留,便匆匆返回县城忙其它工作。

一年多以后,1961年12月6日,谢觉哉带着王定国第二次回到宁乡。这次他们在老家小住了几天,家乡的一砖一瓦、一草一木让夫妻二人满是不舍。离乡前,谢觉哉向家里人提出了3个要求:“一不要包围我,二要家乡处处有肉买,三要家乡满目青山,绿树成荫。”随行在侧的王定国牢记于心,这也成了她之后每次回宁乡关注的重点。

1971年6月15日,谢觉哉与世长辞。带着丈夫对家乡的不舍与眷恋,1988年11月,王定国又一次回到了宁乡。“家乡好,屋小入山深。河里水清堪洗脚,门前树大好遮荫。六月冷冰冰。”王定国第三次回宁乡,走到兰馥冲老宅前,望着青山苍翠,大树成荫,不禁念起了谢觉哉于1937年写的《望江南》。当时王定国受邀参加纪念刘少奇同志诞辰90周年的庆祝活动,宁乡的变化让她欣喜不已。

这次短暂的归程之后,王定国第四次回宁乡,已是1998年。这是谢觉哉的曾孙女谢佩玲第二次见到曾祖母王定国。“第一次见太婆是在1980年暑假。当时我一个人去了北京,没见面之前心里还是很忐忑的。后来在家里住了十多天,太婆对我非常热情,特别关心我们家乡的亲人,让我一下子感觉像回到了自己的家一样,特别亲切。”谢佩玲回忆道。

十多天的相处,让谢佩玲深切感受到了曾祖母王定国节俭朴素的生活作风。1998年王定国回宁乡时,谢佩玲和丈夫易汉池陪伴左右。当时王定国已是85岁高龄,但她身体硬朗、和蔼可亲的形象深深印刻在了夫妻俩心中。“走起路来健步如飞,乡里路很窄,我们想要去搀着她,结果她跑着就过去了,身体非常好。”说起太婆王定国回宁乡的故事,谢佩玲忍不住笑了起来。

家乡的喜人变化,乡亲们生活的幸福感,激发了王定国的创作热情,她曾经提笔写下一段文字:“宁乡是深深的山巷,永远飘荡着浓郁的芳香。宁乡有圆圆的月亮,永远普照着高大的楼房。宁乡有纯朴的人民,永远企盼着繁荣昌盛。宁乡留有四髯耕耘过的学堂,造就了多少革命的栋梁,我爱宁乡,祝愿宁乡更富强!”

怀抱着对宁乡的热爱,2006年,王定国第五次踏上了宁乡的土地。这一次,她的足迹更远更广了。她满眼欣喜地看着宁乡发展取得的成就,热情地回应家乡人对她的爱戴。

易汉池说:“我印象最深的是她2006年回来的那次。那时候我在给她拍照,王老个子比较矮我们要她坐着,她不坐,她要站起来和大家合照。当时我无意中发现,她拍照的时候是把脚立起来的,像芭蕾舞演员一样。这个细节让我特别感动。”

2010年9月,是王定国最后一次回到宁乡。当时已经98岁高龄的她,走进宁乡一中和金砺小学与孩子们相聚,校园里洋溢的青春气息让王定国脸上绽放出和蔼的微笑。这一次回宁乡,王定国留下了比以往更多的不舍。“最后一次回来的时候,她搬了一把凳子坐在谢老故居前坪,看着故居门口的樟树,一直不想走。她当时可能意识到自己是最后一次回来,所以对家乡充满了眷恋。”易汉池说。

最后一次回乡,热情的家乡人提前为王老举办了百岁生日宴。宴会上,王老特意邀请了谢觉哉故居的守护人龙白莲一同参加。“庆生的时候,我坐的位置离她比较远,她赶紧拉着我坐在她旁边,然后又给我拿了一块糖吃,她说这是她们家乡的特产,让我尝尝。”说起这段故事龙白莲满是感动。

王定国老人看报。

三

王老数次回宁乡,都给家乡人留下了深刻印象。她的一言一行,一举一动让人可亲可敬。王老在宁乡的亲属告诉我们,老人家身体硬朗的时候,总是念叨着想多回几次宁乡。有家乡人去北京看望她,她也从不拒绝,如邻家老奶奶般热情接待。

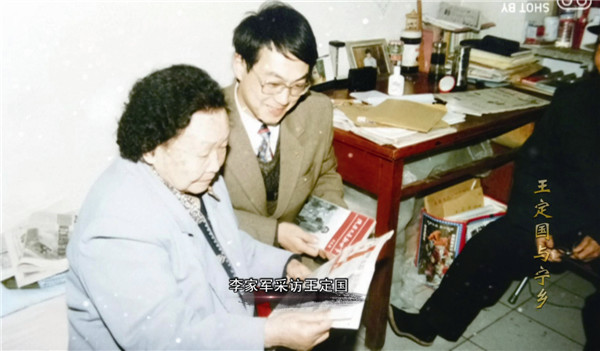

回忆起三次去北京见王老的情形,李家军至今记忆犹新。当时他以《今日宁乡》(以前叫《宁乡日报》)记者的身份采访了王老。采访过程中发生的一些小故事,让他感动至今。“第一次见王老,当时还有四川来的记者一起在等,王老回来后,就提出要先见婆家宁乡的记者。当时让我们采访的人员觉得特别荣幸。采访结束后,王老还笑着说,宁乡人一起来合个照。我觉得王老是真的把自己当成了宁乡人。”

2016年,宁乡电视台《天南地北宁乡人》栏目组来到北京拜访王定国。当时已过百岁的王老已很少开口讲话,看到家乡人的到来,难掩激动心情的王老,还是表达了对宁乡的眷恋。

2017年,已是105岁的王定国还特意手书了“沙田包子”4个字,表达对家乡产业的支持。“我们去看望王老的时候,王老的心情跟状态是很好的。我们给她介绍了沙田做包子的现状及以后的发展,王老听了我们的介绍之后非常激动,当即用大头笔写了‘沙田包子’4个字。我们回来以后就觉得要把‘沙田包子’这个品牌做大做强。”宁乡沙田包子非遗传承人吴达求说。

像这样暖心的故事还有很多,王定国真真切切地把自己当做了宁乡人,也把宁乡当成了自己的第二个家。每次回宁乡,家乡发生的点滴变化,她都看在眼里,记在心里。正如王定国希冀的那样,宁乡也在加快步伐,为更美好的未来不懈奋斗。当时间的车轮滚滚碾过,宁乡始终未曾淡忘这位可爱的老人,这里的山川日月早已镌刻下她的故事,宁乡人民对她的思念也将随着岁月历久弥新。

扫码看视频

撰稿:喻梦霖

文史专家:孙意谋 谢仲舒 李乔生 文国旺 徐拂荣 姜福成

来源:今日宁乡

编辑:喻靖