□文/图宁乡市融媒体中心记者 刘畅 刘淑兰 小范婷

靳江是宁乡四大河流之一,源出湘乡市北,东流经宁乡东南部、湘潭县北部,至长沙市南入湘江。《方舆纪要》卷80记载:“靳江在善化县西南二十里。自宁乡县流入,至此注于湘江。《志》云:‘水流经楚大夫靳尚墓,因名’”。

靳江村地处花明楼镇西部,因靳江自西向东流经村庄而得名。靳江村历史悠久,地宽物丰,人脉响通,有楚大夫靳尚受封于此,府邸遗址“大夫堂”楚韵犹存;有550年历史的“桥小名气大”的朱氏桥;有历经230年时间,至今保存完整的“靳江桥”;有东门提督杨秋武(又名杨镇南)、湘绣大师杨世焯和杨佩珍出生于该村,还有鬼斧神工的“石观音山”。

6月4日,“走读宁乡”采访组记者走进花明楼镇靳江村,探寻这里的历史古迹,了解这里的人文辉煌,感受这里的发展变化。

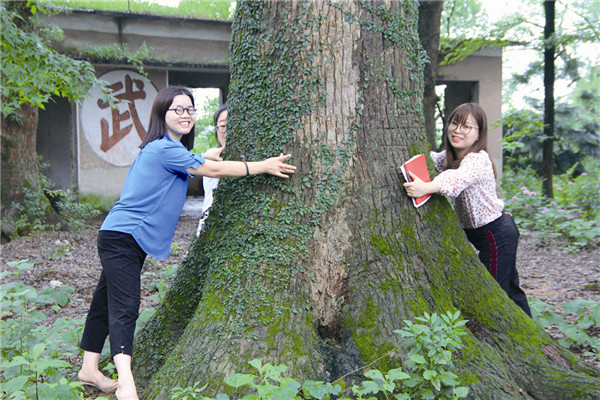

要四个人才能合抱得过来的大夫堂古树。

千年风雨大夫堂

古楚文化源远流长

在靳江村村干部杨娜的带领下,我们驱车前往楚大夫靳尚府邸遗址“大夫堂”寻迹。这座饱经沧桑、穿越了历史长河的古老城堡,是湖南屈指可数的古楚文化遗址。如今就如同走进那人去楼空、萧条荒凉的废弃“场所”,呈现在眼前的只剩下几间垮塌的房屋,几处断墙残垣。两千年过去了,很多痕迹再也找不到了,但这些古围墙大多数还在,没有被岁月所侵蚀。古楚城堡、望楼、护城河等古楚文化遗址至今仍然清晰可见,进入城堡恍如隔世。

大夫堂是一块精华荟萃的风水宝地,这里东望花明楼、南依韶山,周围沃野千里,村落自然分布,一派田园风光。据当地村民介绍,大夫堂以前有一块木刻铂金的“大夫第”匾额,两道大铁门俨如城门,周围是巨石垒成的高大围城,墙上设有锯齿和望楼,墙下是六七尺宽、四五尺深的护城河,“一夫当关,万夫莫开”,在古代战争时期,这栋建筑易守难攻。城内高楼大院、画栋雕梁,建筑宏伟,屋后是一片苍松翠柏,及古树成行的亚热带杂交林。

大夫堂占地约130亩,从远处看,形似“鸟巢”,可见无数飞进飞出的小鸟,可听无数种音调的鸟鸣。这里曾经是白鹭的故乡,成千上万的白鹭千里迢迢,来到这里休养生息,如同万树梨花盛开,使这里成为鸟的天堂。然而,随着时代的变迁,这里的植被一定程度上得到破坏,从此,这里的白鹭大量减少,甚至踪迹全无。

近距离感受,抬望之处,郁郁葱葱,一团苍翠。蓊郁之巅,如烟似雾。这里的银杏、香樟等古树生命力强盛,树身粗糙,并留有腐朽凹陷,但仍枝繁叶茂,生机盎然,树枝上的叶子向外扩散,像一把天然的遮阳伞,在阳光的照耀下,美丽极了。古树千姿百态,有的似巨人托手蓝天,有的像老人佝偻探前,有的若伟夫傲立,有的如虬龙狂舞,青苔满树,妖藤缠恋……记者尝试抱住其中一棵古香樟树,树高有十几米,至少要四个大人手拉手围成圈才能抱住。古樟下,斑竹密密丛丛,努力向上,寻找着属于它们的阳光雨露。

古樟边的池塘,像双忧郁的眼对我凝眸。池水,浅平如镜,落叶飘浮如心。旁逸斜出的香樟,虬枝横悬池面,在水中映出美丽的倩影。池塘边是古围墙,残垣上野草丛生,青藤得意,灌木骄踞。几处顽强的残壁,似硬汉的胸膛,刚强的挺立着,这一挺就是两千年。

几千年的中国历史和文化的魅力在于:一文、一诗、一联皆可入画,能使人或物名垂青史,雕镂人心,定格山河。可是,大夫堂无论怎样时来运转,终究只会在废墟中独自吟哦叹息,正如它遥远而古老的主人——楚国大夫靳尚。

靳尚,虽然他是一位颇具争议的人物。他的一生与中国历史上鼎鼎有名的两大名人密切相关。一位是屈原,堪称中国历史上最伟大的文学家。一位是司马迁,中国历史上最伟大的史学家,其《史记》被称之为“无韵之《离骚》,史家之绝唱”,《史记》中的一篇《屈原贾生列传》摇曳多姿,成为千古传诵的名篇。

提及大夫堂,当地村民杨佩连有说不完的话:“这里空气好,环境宜人,夏天一点也不热,家里从来不需要空调,附近邻居很少有患恶性病的……”

岁月沧桑朱氏桥

是风景也是故事

在靳江,每一座古桥都具有丰厚的历史文化内涵,不仅展示了一代又一代靳江能工巧匠的建桥技艺,而且默默见证了千年靳江变化的风雨历程。古桥背后所蕴含的历史和人文故事,就像一部生动的教科书,给人启迪。

在靳江村罗家湾组,有一座残缺断裂、古老沧桑的石拱桥——朱氏桥。用那麻石铺成的桥面已经凹凸不平,像一张饱经沧桑的老脸布满了深深的皱纹。该桥始建于明代年间,历史悠久,故事众多,古风古韵犹存。此桥由唐朝麻石、宋朝砖、元朝三合土筑成,可谓是“明朝建筑重雕刻,清朝仿古又论今”。

朱氏桥建于明朝英宗年间,至今已有550 年历史,建前该处是南来北往的民间要道,途经此地过河,只能借木桥过往。

岁月沧桑朱氏桥。

据杨娜介绍,在当地流传着这样一种说法,明朝朱洪武的第七代子孙朱业林当时弃政从商,成为湖广一带一富商,膝下一子一女,儿子朱义成随父经商,但女儿一生爱好游山玩水,施善民间。有一日途经此地,发现有一条近路,但被一河相隔,需绕道过往,她与随行人员商量后,当晚就留宿在此地,借宿于一农户家,问起此地,当地群众详细介绍了此地情况后,随即请来当地甲长共商捐资修建桥梁事宜,甲长提出修建造价及基本规模,朱氏女当即提议:“修桥资金由我个人捐助,但修桥劳动力由甲长负责安排。”

时任甲长心存疑问:“她一过路人,说不定明日一早就走了呢?”朱氏女看出甲长的为难,当即表态:“我自今日起直至桥修建完工前一直借宿于此,与民工一起为修建此桥筹材备料。”在场群众及甲长无不深表感激之情。

朱氏女为修建此桥,从道林丁字湾采石,选用人工雕制的石材通过水运送到工地,精制三合土,夯实桥梁基础,再用石材通过石匠工艺,制作为圆形拱桥,因在桥面竣工时少了一块石材,当地工匠就在古老的垮塌墓前捡一块麻石完成建桥工程。仅用24天,便竣工完成。当地为感激朱氏女,特将此桥命名为朱氏桥。流传百年后,当地群众根据地方口音不断流传,改成了现在的朱石桥。

民国三十三年,即公元1944年,日本侵略中国,朱氏桥被侵越者毁坏,日本投降后,地方政府建设了朱石桥,而原来的朱氏桥却被遗忘。家住朱氏桥旁的老党员王秀兰告诉记者:“我们当地人一直把这座古桥保存了下来,现在还利用这座古桥在河里洗菜、清洗衣物。”

杨娜说:“当时听老人讲朱氏女的故事,我被她真、善、美的高贵品德和为民解困的精神深深感动着。”

跨越几百年,这座独拱古桥上的石刻字体被日晒雨淋,逐渐消失。在今天,它依旧是靳江村群众生活中的一道别样风景,它用那承载了千年风霜的身躯继续连接着历史和未来。

美丽屋场刘家湾

耕读传家之风犹在

位于靳江村的刘家湾屋场,这里历史文化底蕴深厚,四周广阔农田与低山错落有致结合,分上刘家湾和下刘家湾,合称刘家湾。清末民初的“麻山三绝”,即国画、湘绣、木雕发源于此。刘家湾东还有秀才坪屋场,与历史上靳江杨氏出了一个进士六个举人有关。这里历史名人有太平天国主要将领朱衣点,湘军提督杨镇南,大凫塘的国画大师杨世焯及杨应修,湘绣大师萧咏霞、杨佩珍,木雕工艺大师周义。

刘家湾美丽屋场。

历尽岁月沧桑的刘家湾,耕读传家之风犹在。宁乡经开区党工委书记、市委书记周辉在《刘家湾屋场“五治”小记》中写到:“自解放以来,从这里考上20多名光荣的大学生,泽被桑梓,温润故土。数刘家湾屋场两百余民,无一违法、无一上访、无一纠纷,邻里和睦,乡风文明。是以耕读传家,智者乐于村野,贤达引领风尚,良俗淳化民心。”

“没有一种幸福,能比得上自己动手建设家乡这样畅快!”顺着笔直洁净的水泥路,走进靳江村刘家湾屋场,记者看到,房屋雅致、水塘错落、树木葱郁、绿草茵茵,一派祥和美丽的新农村画卷在眼前铺开。走访中,村民纷纷表示,“自己屋场自己建”,通过自筹资金建设美丽屋场,大家的心往一处想,劲往一处使,不仅人居环境质量大幅提升,而且个人素质也明显提升,“路面干净,绿树红花,老人小孩笑开颜,自家门口好事多,我们怎能不全力以赴?”

“屋场建设得到了全屋场的支持,全员出动,投的资金20多万元,总共有2000多个人工工日,草皮都是自己贴的,房前屋后的美化环境都是自己动工动手,外出打工的村民都没有出去,连续奋战了2个多月,镇、村干部都非常关注,天天守在屋场工地上。”作为刘家湾组理事会成员,吴晓雪全程参与,他对自家屋场的建设推进情况如数家珍。

一直以来,刘家湾全组村民遵守“清洁房前屋后,不乱堆放东西;垃圾分类减量,不搞露天焚烧;人情礼尚往来,不超过五十元”的承诺,家家户户共同参与屋场治理工作,奏响了刘家湾人“开展环境整治、改善村庄面貌”的大合唱。

如今的刘家湾屋场,路修好了,环境美了,家家户户传承耕读文化,人人参与环境保护,房前屋后注重清洁整齐,处处彰显出新时代独特的乡村韵味,村民的幸福感、获得感节节攀升。

风光旖旎的靳江。资料图片

来源:今日宁乡

作者:刘畅 刘淑兰 小范婷

编辑:喻靖