宁乡网—今日宁乡讯(记者 周娉 任铁 何华龙)

编者按

大型融媒体新闻专题《心声》第三期《精准扶贫开出幸福花》已于12月25日晚在宁乡电视台综合频道播出,并已在宁视界微信公众号同步推送,本报今天予以刊发,敬请关注。

4年前,我市建档立卡贫困户20292户54276人,如今,19427户52657人已经实现脱贫。这背后,书写着一个个“扶志斩断穷根的故事。

一

灰汤镇金农村建档立卡贫困户张秀春,从丈夫负伤致残家庭负债累累到独自撑起整个家庭,她走了12年。

张秀春说:“2007年6月,我正好怀着孩子,一天下午有人告诉我,说我丈夫出事了。听到这个消息以后,我整个人懵了,感觉天都塌了。”

瘫痪在床的丈夫、嗷嗷待哺的孩子……生活的压力压得张秀春几乎喘不过气来,但她咬咬牙将泪水咽回肚里,一个人默默扛起了整个家庭的重担。“丈夫出事后生活不能自理,我不仅要照顾他和两个孩子,还要一个人种田、养猪。”回忆起当时的情景,张秀春感慨万千。

2015年,金农村支村“两委”把张秀春列为建档立卡贫困户。同时,为她量身制定脱贫方案,并争取项目资金支持蔬菜育苗大棚建设。灰汤中心卫生院驻灰汤镇金农村第一书记李建国说:“根据张秀春家的情况,我们按照扶贫政策,为她家申请了教育助学、重残补助、低保补助,以及‘四跟四走’项目的扶贫补助。”

在政府的帮助下,张秀春建起了6个蔬菜育苗大棚,还种植了几亩西瓜。“我家种的蔬菜和西瓜,政府都会帮忙找销路。”说起这个,张秀春充满感激。

有了扶贫政策和帮扶干部的支持,张秀春的蔬菜和西瓜销路不愁,家里的日子也逐渐好转。然而,2017年,张秀春家的大棚被毁,十几亩快要熟的西瓜全部烂在地里。受灾后,驻村后盾单位和支村“两委”多次上门谈心安抚,并争取各界支持。

在政府和社会爱心人士的帮助下,蔬菜育苗大棚和西瓜基地重新建了起来,张秀春一家终于看到了脱贫的希望。“2018年,我们育苗赚了两三万元,卖西瓜赚了一两万元,加上政府的扶持资金有两三万元,一年共有五六万元的样子,那一年就脱贫了。”张秀春介绍。

到2019年,张秀春的蔬菜育苗大棚扩建到20个,种植西瓜5亩,驻村扶贫队员和村干部多次上门进行指导,帮助拓展销路。同时,她和丈夫利用互联网优势,从网上学习种植技术,并通过网络进行销售,日子越过越好。忙不过来的时候还请了当地村民做事,一年发放几万元的劳动工资。现在,张秀春家的日子越过越红火,她开心地说:“搭帮政府,搭帮社会好心人,我们的日子越过越好了。”

二

驻村干部和镇联村干部查看姜果明(中)的“就业扶贫车间”生产情况。

2015年工地的一场意外,黄材镇石山村村民姜果明摔伤致残,丧失了劳动能力。家里断了来源,也就没有了生活的希望。“我当时只想怎么去赚钱养家,家里除了70多岁的父母要照顾,还有儿女要读书。”姜果明说。

2016年,支村“两委”把姜果明纳入建档立卡贫困户,享受国家的精准扶贫政策。姜果明说:“虽然我被列为了贫困户,但是家里的费用靠国家的补贴资金是远远不够的。所以我绞尽脑汁想着经营一个什么项目。正好有个朋友在深圳一个玩具厂上班,他介绍我搞玩具代加工。”

有了想法和门路,但是没有启动建设的资金,这笔钱对于当时负债20多万元的姜果明来说,是最大的难题。

“我跟他说,一是可以争取政策的扶持,二是如果资金比较少,通过亲戚朋友,甚至于我个人都可以借一部分钱给他。去年7月5日,他就把这个厂子建起来了。”市农业农村局驻黄材镇石山村第一书记喻青山介绍。

姜果明说:“代加工厂一开始采购了12台电车,每个月赚点钱,就添置电车,到2018年年底,电车增加到了23台。自从办厂以来,陆续吸纳了一些贫困户,截至目前,已经有包括我们夫妻俩在内的8户贫困户在这里上班。”

今年,市人社局给姜果明的代加工厂授予了“就业扶贫车间”的称号,一年多以来,带动了当地7户贫困户脱贫。黄材镇石山村村民朱冬秀由于丈夫负伤不能从事体力活,家里全靠她打零工养活,今年7月份到代加工厂工作后,终于有了一份稳定的工作。“现在我一个月有2000元的收入,能保证家里的零碎开支。如果到外面去工作,那么80多岁的婆婆和老公就没人照顾。”朱冬秀说,家门口的这份稳定工作,让她十分感激,一年下来,基本上就能脱贫摘帽。

姜果明的代加工厂今年发放劳动工资60余万元,产值近200万元,夫妻俩的收入也在10万元以上。对于未来的发展,姜果明充满干劲和期待,“2020年,我计划将规模扩大,用自产自销的方式带动周围的留守妇女和贫困户脱贫致富。”

像姜果明这样身残志坚自主创业的脱贫故事还有很多,而通过“就业扶贫车间”的带动,实现就近就业的贫困户在我市有690余人,分布在全市76家就业扶贫车间里,贫困劳动力人均收入达1.5万元,让“小车间”发挥了脱贫致富的大作用。

三

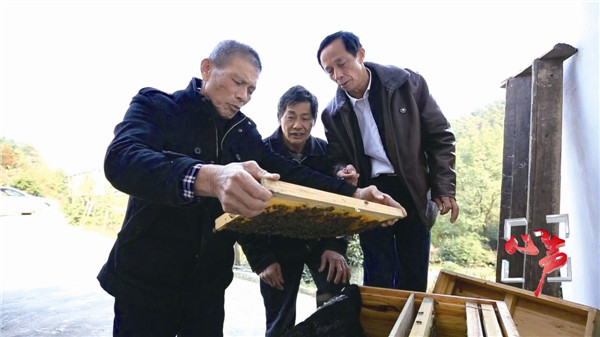

段仁义(右)和村里的技术员为贫困户送技术上门。

如果不是新修的岳宁大道穿村而过,长龙新村是夏铎铺镇最偏僻的地方,很多村民世代住在山窝窝里,守着几亩薄田过着清贫日子。

夏铎铺镇长龙新村党总支书记、主任廖志强说:“支村‘两委’反复研究认为,我们这个地方的条件适合养蜂,于是我们决定,在全村的精准扶贫户里面,选出一些适合养蜂的贫困户率先进行养蜂。”

选定了养蜂产业,村民还是有些担忧。“我18、19岁的时候养过蜜蜂,因为没有技术,一直就没养成功过。”夏铎铺镇长龙新村村民段仁义说。

为了打消村民的顾虑,村里开办了养蜂培训班,请养蜂技术人员为养蜂的贫困户开展了为期一年的上门指导。

段仁义笑着说道:“我自己本来有几箱蜜蜂,政府又送来了5箱扶贫蜜蜂,总共加起有十四五箱蜜蜂。学到技术后,我就尝到了甜头,在2015年那一年就有几万元的收入了。”

如今60多岁的段仁义不仅脱贫了,而且养殖的70多箱蜜蜂每年给家庭带来了10多万元的收入。脱贫不忘本,连续3年,段仁义都把分箱出来的一部分蜜蜂赠送给了贫困户,并免费上门服务,一起增收致富。

“只要村里面的人喊,我随时就去,帮他们进行分蜂,治病。不能够光我一个人发财,要让大家都赚到钱。”段仁义爽朗地说。看着段仁义成功摘掉了“穷帽子”,村里的贫困户纷纷加入养蜂致富的行列。

夏铎铺镇长龙新村村民饶建新介绍:“去年我出了50-60斤蜂蜜,赚了近4000元钱,今年有7000-8000元的样子。”目前,长龙新村共发展了37户养蜂户,其中18户建档立卡贫困户已通过养蜂实现脱贫。

廖志强介绍,按照正常情况,长龙新村所有的蜜蜂养殖户加起来,全年预计能达到100万元左右的效益。

通过段仁义等脱贫典型示范带头,养蜂如今成为了长龙新村贫困户脱贫的“甜蜜事业”。而今年在产业扶贫方面我市统筹投入各级产业扶贫资金3400万元,鼓励各乡镇充分结合自身实际情况,统筹衔接乡村振兴,在全市形成了涵盖散养土鸡、蜜蜂、大雁鹅、灰汤鸭、茶叶、中药材、烟叶、蔬菜的全方位、特色化的产业格局,覆盖贫困户12904户。

放眼我市脱贫攻坚各大战场,4年间,一个个贫困村实现华丽蜕变,一个个民生项目建设如火如荼,一张张笑脸洋溢在贫困群众脸上……初步形成了“当前村村有主导产业、户户有增收项目、人人有致富门路”的良好格局。

即将迈入2020年脱贫攻坚的决胜阶段,在精准扶贫、精准脱贫的道路上宁乡干群正勠力同心、砥砺前行,以实际行动兑现“让145万宁乡人齐步走向幸福生活”的诺言。

张秀春查看大棚蔬菜苗生长情况。

扫码看视频

来源:宁乡网

编辑:喻常宁