“宁乡人会读书!”这已经成为了宁乡教育的一块金字招牌。每年的高考,宁乡考上全国高校的学生人数名列省内前茅,有好几年甚至连续蝉联湖南第一,所以宁乡又有“考不倒的高考大县”的美誉。宁乡人会读书还与这一方传奇的土地具有深厚的历史底蕴有关。三国蜀相蒋琬、唐代诗僧齐已、宋代理学大儒张栻、大宋状元易祓、共和国主席刘少奇、中共“一大”代表何叔衡、人民司法奠基人谢觉哉、原中国科学院院长周光召等名人就诞生在这片热土上。

咱们闲话少说,言归正传,来讲一段跟读书有关的历史公案故事。话说宁乡人会读书其实也来得不容易,从上面可以看出,会读书是宁乡人的一个传承,但会读书也需要一个公平的考试招生环境。在上世纪80年代,在长沙就发生过一个轰动当时的高考中专录取“两条线”的教育公案。

虽然这段历史已经尘封了30多年,但在亲历者何长春看来,正是由于有对这一不合理政策的据理力争,甚至不惜上访到中纪委,才让更多的宁乡人通过读书这个途径走出大山、走出农村、走向了更广阔的舞台。

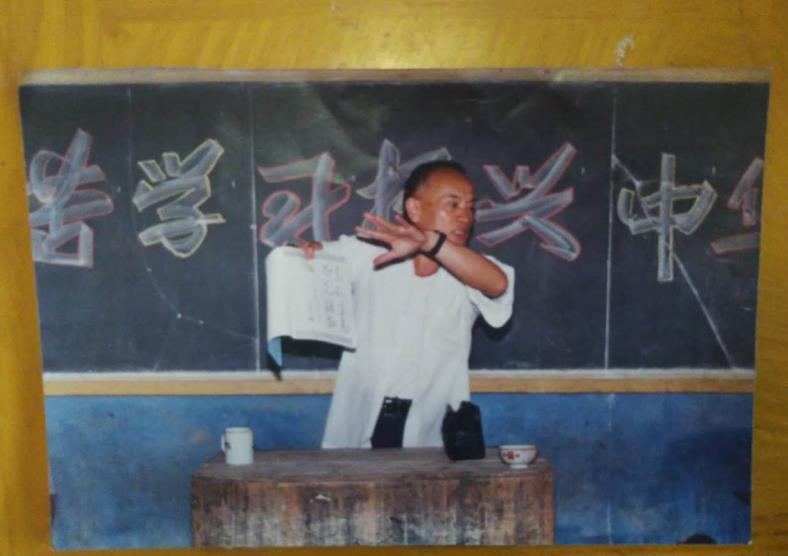

何老谈及当年那段教育公案依然记忆犹新

招生“两条线”,城乡有区别

2016年8月的一天,在湖南宁乡老一中校区后面一栋两层的小楼内,宁乡网(微信公众号ID:jinriningxiang)记者采访了那段历史的见证人,也是当时的主要参与者、上访者何长春老人。如今已经80高龄的何老精气神仍然很好,对当年那段自己亲历过的“教育公案”依然记忆犹新,并向我们口述了这一历史事件的经过。

事情发生在1984年,当时的何长春在宁乡县委青少年领导小组办公室工作。“当时我们的一项重要工作就是‘推生’。”讲到这里,何老特意向记者解释了“推生”的含义。“说白了,就是争取更多的指标,将宁乡的学子推荐出去,让更多的宁乡人通过读书成材。”为此,每年一到招考季节,何老总要去到长沙等地高校了解各学校的招生工作情况。

1984年7月30日,何老来到长沙农学院了解该校招生工作,一个熟悉的招生老师告诉他,今年长沙地区高考中专生招生政策有变化,采取“两根线”招生,长沙城区文理科分数线均为430分,长、望、宁、浏等四县执行文科460分,理科445分。

这个“两根线”的政策一出来,让四县的学子们傻眼了。录取线文科整整高了30分,理科整整高了15分,要知道,当时考试分数每一分都显得金贵,何况这一下分数线就高出了好几十分。

年轻时候的何长春经常给各校学生上爱国主义教育课

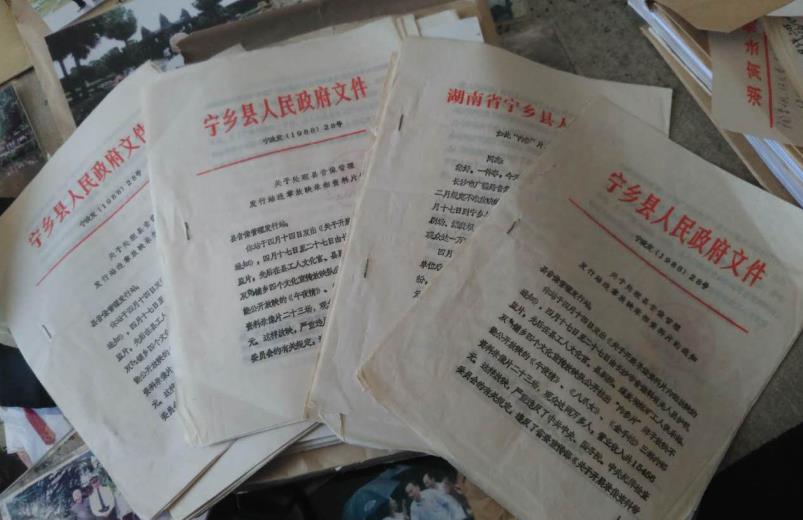

如今在何老的书房里依然保存着许多当年工作留下的文件

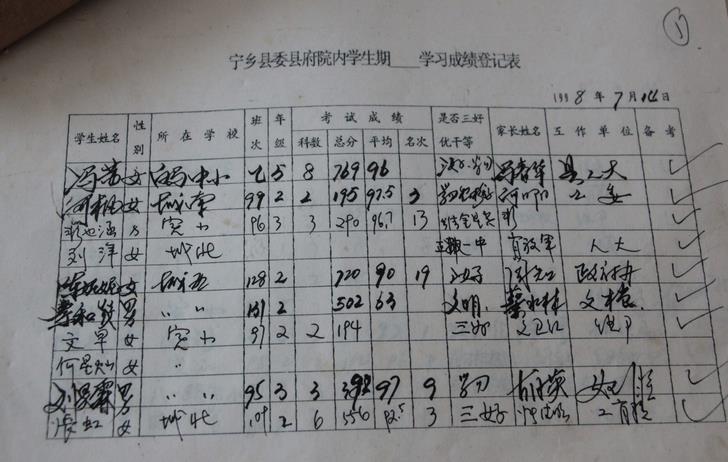

做了7年青少年工作的何老心里很清楚,就当年如果按照430分划线,宁乡有498人可以上线,但如果执行新录取线,宁乡起码有近百人要被刷下来。这意味着这100多人9年的寒窗苦读将白费了,没办法走进高学进一步深造,走读书这条路跳出寒门的梦想将化为泡影。

为了弄清楚事情原委,何老当即去到长沙市教育局,想问个究竟,在得到市教育局肯定执行“两根线”招生政策的答复后,何老坐不住了,他要为那些寒窗苦读上线却又不能继续深造的学生讨要一个说法。

回到家里后,按捺不住内心的愤怒,何老奋笔疾书,他要向上级部门反映情况,举报这种不公平的政策。8月5日,他以《违背政策丧尽天良》为题,向长沙市委、湖南省委、省纪委、中纪委实名反应长沙市相关部门违规划定录取分数线的情况,陈述“两根线”招生政策是违背中央政策,不得人心的,“两根线”政策的实质是带着有色眼镜对待城乡差别,埋没人才。

一本纸片都已经泛黄的学生成绩登记表

宁乡历史上最长的电报,发了1180个字

何老介绍,当时向中纪委反应情况,都是靠发电报,他清楚的记得他这封电报发了1180个字。邮电局的工作人员说,这是宁乡历史上发过的最长的电报。

电报发出去没多久,市教育部门的有关领导就专程来到宁乡,做何老的工作,说两根线招生政策是市委经过讨论的集体决策,要何老以大局为重,放弃上访。这样的结果,显然更让何老义愤填膺,何老严词拒绝了,一气之下还将电报内容邮寄到了人民日报、新华社等中央级媒体。

媒体的介入,何老的坚持以及上访,事情终于得到了中纪委的重视,并专函转送湖南省委予以纠正。批示的原文内容何老至今能不漏一字的记得:“中共湖南省委书记毛致用同志,湖南长沙高考招生中专划线违背政策,影响极坏,请你亲自予以纠正”。

在省委书记毛致用的批示下,“两根线”政策在1985年彻底废除,为这一段教育公案划上了句号!

此后,从1985年到2001年(中专不包分配为止)的16年间,长沙地区高考中专招生政策一直未变。据不完全统计,宁乡这16年间至少多走出了五千名中专生,如果算上其它几个县,至少有两万农家子弟的命运被改变。

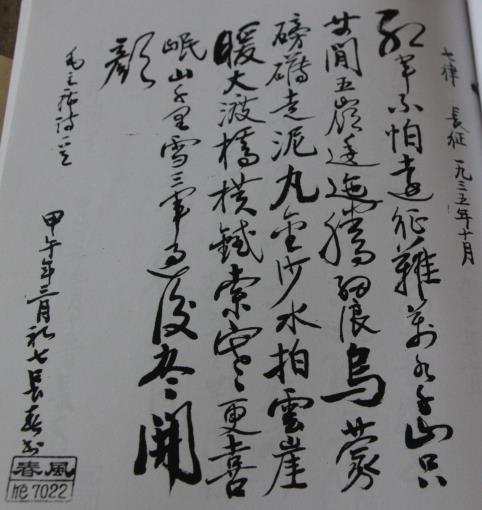

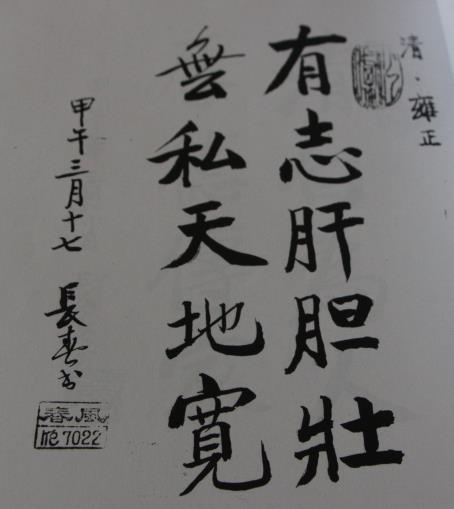

退休后的何老最爱写书法,并将作品装订成册

何老的书法作品(一)

何老的书法作品(二)

这批60、70、80后的中专毕业生,目前正活跃在各个领域,已经成为了国家建设的栋梁,他们为国家建设、为地方发展做出了巨大的贡献!只是他们当中,不知道还有多少人知道,如果没有当年何老的挺身而出,包括长、望、浏、宁在内,许多农家子弟的命运,将依然是脸朝黄土背朝天。

日出日落,沧海桑田。一晃30多年过去了。今天,作为地方媒体,宁乡网(微信公众号ID:jinriningxiang)将这段尘封了30多年的公案公诸于众,只是想还原一段历史。当年的政策制定者,在那个特定的环境和时期,肯定有其原因和考量,也相信是不得已而为之。只是,这样的做法,可能没有顾及到更多的弱势群体,在我们看来,也许,这是政策制定者的疏忽。

如今,80岁的何长春老人正栖居于宁乡县城一栋上个世纪的老楼内,每天的生活内容,就是写书法、看看书报和电视,偶尔外出旅游,安享晚年。谈及这段历史,何老依然引以为豪。“这应该是我41年工作经历中,最大的成绩,最大的贡献,真正的贡献在这里。”何老这样评价自己。

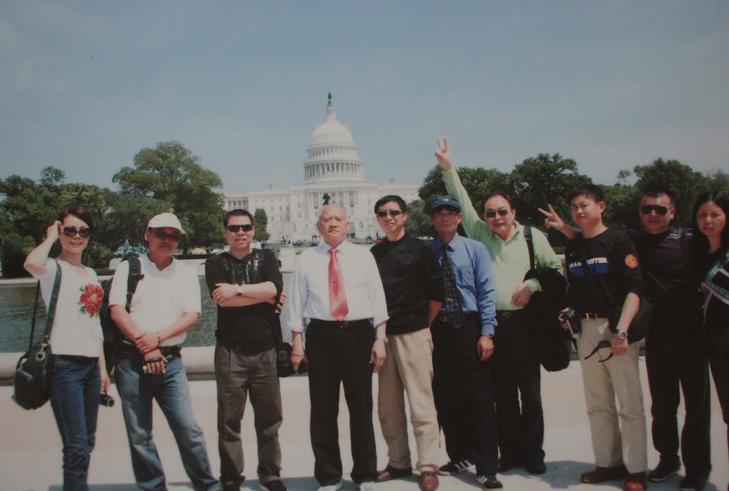

退休后的何老也热爱旅游,远到美国近到韶山都留下了他的身影(一)

退休后的何老也热爱旅游,远到美国近到韶山都留下了他的身影(二)

相濡以沫 何老和陪伴自己近60年的老伴合影

亲!宁乡网微信是今日宁乡报社和红网旗下地方新媒体,这么有内涵和气质的公众号您还没有关注吗?那就请关注并推荐给您的好友吧!输入公众号ID或者直接搜索宁乡网均可。

来源:今日宁乡

作者:刘华南、刘飞平

编辑:陶湘