宋末元初(约公元1250年前后),裔杰、裔英、裔俊三兄弟(万一、万二、万三公)自湘潭迁至乌江流域,是为“湘乌宋氏”始迁祖。历经八百年繁衍,子孙已遍布湘潭、湘乡、宁乡、浏阳、沅江等地。这期间,人才辈出,学位有进士、博士、官员,有省地太守、中、少将,还有专家学者知名人士等。万一公、万二公墓位于我县资福镇清泉河村,是至今保存完好的千年古墓和罕见的历史文物。

6月2日,“宁乡族文化”采访组一行来到了资福镇窑里村金牛山,采访了宋文龙、宋文良和宋建国等湘乌宋氏后人。

从宁灰公路资福镇往珊瑚方向1.5公路处右拐,一条崭新的水泥公路进去约300米,一栋恢弘、漂亮的建筑出现在我们面前,大门正中醒目、大气的“宋氏祠堂”四个烫金大字,向我们昭示着湘乌宋氏家族历史的厚重和辉煌。

“我们湘乌宋氏家族以祠堂为基础,以扶贫助困助学为中心,让家族需要帮助的人都能得到帮助。”宋文龙告诉我们,湘乌宋氏老祠堂位于资福镇华宝村宋家铺,公元1775年建成,1958年拆除。2013年清明,1000多个族人聚于万二公墓前,举行盛大祭祀,商议决定重建祠堂,推选了筹建人员。现在新建的祠堂位于资福镇窑里村金牛山,万二公神主牌是景新公立,距今七百余年,其间由泽成秘密守护。列祖列宗神主牌是老祠堂的,应是老祠堂建祠时或之前所造,有三百年历史,其间由族人宋喜良秘密守护六十余年。

宋文龙说,祠堂目前已投入300万元,但还只完成硬件建设的70%,还有30%的硬件建设没有完成,室内装修和文化建设还未开始。建祠堂的费用,全是族人集资和族内成功人士捐助。目前,国家主席习近平提出,要重视传统文化的教育和宣传,而家族文化的宣传,在很多地方还是空白,宣传好了,能对当代教育起到很好的正能量作用。湘乌宋氏的最终目标,想将祠堂打造成新农村美丽乡村建设景点,以弘扬家族文化为起点,让祠堂成为集娱乐、餐饮、文化于一体的大美宁乡旅游景点,服务周边群众。

谨守家训 人才辈出代代传承

宋建国,64岁,湘乌宋氏22代子孙,先祖六、七代人都参与过家族修谱。太公是七修主修,爷爷是七修校对,父母和他自己一起参与八修。他说湘乌宋氏居宁乡以来,形成了自己一套完整的家规、家训和家戒。

“爱祖国,以备效忠;敬祖先,以晓血统;敦族谊,以分昭穆;修家乘,以记世系;孝父母,以报生养;当家长,以身作则;教子女,以禁非养;为人民,以职尽责;扶老小,以示谦恭;和邻里,以息争端;做好事,以力而行;守法纪,以儆愚顽;勤劳动,以创世界;务正业,以守本份;重农业,以足衣食;隆学校,以崇课读;尚勤俭,以惜财物;除邪恶,以兴正气;明大义,以振家声;知廉耻,以端人品;讲礼貌,以厚风俗;守信誉,以善经营;解仇忿,以保平安;戒诬陷,以求真实。”24条家训,成为了宋氏子孙做人做事、为人处事的准则,潜移默化地影响着一代又一代的宁乡宋氏子孙。

还有宁乡宋氏的祖训“为人光明磊落,当官廉政清明,办事公平合理,处世以诚相行,富贵贫贱永不忘本”,以及后来新立的鼓励好学上进、考取大专院校、享有教授博士学位高级职称与专家学者,评上省、市级劳模,荣获一、二级战斗英雄、科技文艺重大成果奖、专利发明,夺得省、市以上运动会金牌,当上省军级以上干部或追认为烈士等,全族应引以为荣,大力宣扬,并入谱记载,以昭示范。正是这样一些优良的祖传家风,培育了一代代湘乌宋氏优秀子孙。如户部员外郎宋玉琦、清代知县宋宾逢、陆军上将、讨袁护法军湘军军长宋鹤庚、广州军区副司令、中将宋文汉、嫦娥奔月工程遥测指挥员宋文波、少将、中国工程院院士、博士生导师宋君强等。

宋宾逢,字七峰,清宁乡人。乾隆戊午副榜。授永丰州判,调遵义,擢知德庆州。有《式好堂骈文》四卷;《七峰轶稿》三卷;《冬馀词集》一卷。邓承鼎序云:余弱冠受室宋氏,见门额德庆州知州匾,询知七峰先正为其亲属,今苗裔则式微矣。继览县志列传,悉其生平著有《式好堂四六》、《冬馀词集》,不具卷数,又尝与修省志,传亦失载,心窃向往。间访藏书旧家,胥云未见。后查检家藏,得写录四六一本,古近体诗数十首。盖余曾伯祖拔游其门下所收存者也。旋于五弟承泰故簏蒐获钞录骈散韵文及诗词一帙,暇日汇辑成编,订为三卷,其四六仍旧别自为册。

宋鹤庚,字皋南,1883年生,1902年考入湖南陆军学堂,毕业后赴日,入日本陆军士官学校第九期步科学习毕,在日本期间加入同盟会。1911年回国后参加辛亥革命,光复后历任湖南都督府第三科科长、铁道守备连长、营长。1913年与1916年先后两次参加讨袁,护国战争胜利后任湘军第一师三团团长。1917年参加护法战争,在湖南与北洋军作战,晋升第一旅旅长。1920年驱逐张敬尧后,任湘军第一师师长,成为谭延闿系湘军的中坚骨干。1921年出任援鄂自治军总指挥兼第一军司令,进军湖北,与北洋军阀王占元、吴佩孚作战。1923年随谭延闿入粤投孙中山,被任命为湖南讨贼军湘军第一军军长兼前敌总指挥、建国军北伐军中央总指挥等职务。1925年孙中山的北伐因南北军阀的夹击而失败,宋鹤庚愤而辞职,脱离军界。之后开始往政界发展,1929年被任命为湖南省府委员兼建设厅厅长,1931年发表为军事参议院上将参议。不久辞职回乡,闲居上海、长沙、湘乡,以绘画、学佛、游山玩水自娱。

宋文汉,万二房添祥公嗣下,1939年6月生,1958年入伍,历任战士、班长、师参谋、军参谋、军区参谋、副处长、中国人民解放军第四十一军副参谋长、集团军参谋长、广州军区副参谋长、参谋长、副司令员等职。1998年晋升为中将军衔。宋文汉退休回乡扎根农村,不忘帮助乡亲致富,成了扶贫大王,如今他是中国扶贫开发协会顾问、政协第十届全国委员会委员、全国人大代表,被乡亲们称为“扶贫将军”。

宋文波,2008年大学毕业后就来到了西昌卫星发射中心,5年磨砺,从一名普通操作手成长为首区遥测系统指挥员。作为首区遥测系统工作人员,宋文波深知这份工作的重要性。“我们主要负责收集火箭起飞前120秒到火箭起飞后100秒内的测量数据,传送至指挥控制大厅,生成火箭飞行曲线,供01指挥员参考决策……火箭起飞后,我们是最早捕获目标、提供第一手遥测信息的人!”谈及自己的岗位,宋文波满是自豪。为迎战“嫦娥三号”发射任务,宋文波和他的遥测分队,加班加点完成了遥测系统的IP化改造、新增遥测支路改造等多项工作。为满足参与发射“嫦娥三号”的上岗要求,他还参与修改、编写了10余份共计近10万字的试验文书和操作规程。他甚至把遥测系统所有设备的图纸都翻了个遍,不断强化对设备结构和原理的理解、掌握。准备3个月,只为遥测220秒。宋文波被人们称为首区遥测系统指挥员——“提供第一手遥测信息的人”。

宋君强,1962年出生,国防科学技术大学研究员,博士生导师,军队数值天气预报业务系统的主要创建者,银行/天河系高性能计算机副总设计师,总装备部气象水文技术专业组成员,国家863主题专家组成员。主要研究方向为高性能计算应用技术、数值天气预报等。2013年12月,当选为中国工程院院士。2016年6月,任国防科大海洋科学与工程研究院院长。宋君强长期工作在军用数值天气预报技术攻关和装备研制第一线,先后负责完成20多项国家和军队重大重点科研项目,突破了制约我军数值天气预报准确率提高的系列核心关键技术,解决了数值天气预报利用国产高性能计算机的高效并行计算难题。先后荣获国家科技进步一等奖3项、二等奖1项,部委级科技进步一、二等奖13项。

攻坚克难 期盼九修族谱早日面世

宋建国介绍,湘乌宋氏一修谱始于明嘉靖年间(1532-1543),真正合修即七修完稿于民国十五年(1926年)。70年来,由于天灾人祸,原付印的39卷141册谱牒,据查现仅存十余册,其中尚有3册残缺,加之社会演变,族人的家族意识淡化,几乎导致年到古稀的老者,包括身居要职官员、分散远居族人、回大陆探亲同胞、回国观光侨胞等,年轻人就更不用说,都只知本姓氏然,并不知本姓氏之所以然,又无谱可查。八修族谱便是将70年来宋姓氏繁衍惩生息的状况记录清晰,使人一看就清楚明白,为接下来要进行的九修奠定了可靠基础,亦为世代相传建立了翔实的原始家庭档案。

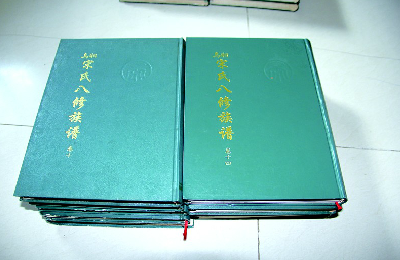

宋建国捧出他用木箱珍藏的八修族谱,感慨地说,每一本族谱,都是集体智慧的结晶,是全族人共同劳动与协力之成果。《乌江宋氏八修谱》于1992年开始启动,1995年完成,历时三年,一共20卷,花去经费20万元。当时规定是按人头收取6元一个人的费用,在当时,6元钱是一笔不小的费用。一位30岁的妇女,丈夫外出,她却当即借来50元作为全家八口人的修谱费用;一位有车的族人开着自己的小车陪送行修人员上门采集;一位信佛老人年过古稀,积极主动,拄着拐杖上门造册;很多族人主动为修谱提供线索,献计献策。在募捐方面,除台湾、海南几位族公慷慨乐捐巨资外,广大族众亦表现踊跃,捐款人数达三百余名,金额达6万3千余元。义支一位女子,嫁出去近四十年,在北京工作,听到娘家说要修谱,欣然捐款200元。八修委员会平均年龄61.5岁,全是无偿劳作,有的无后力修,带病坚修,不远数百里路来回奔波。八修是经过70多年,又换了两个朝代之后的续修,有两代人完全未受过族谊的熏陶,淡化了修谱的认识,虽经过努力圆满完成。但终因为人力、财力有限,及多年未修谱,人们观念淡薄等诸多因素,收族仍不理想,因此,宋文龙、宋文良、宋建国等族人发起倡议,拟于今年下半年启动《湘乌宋氏九修》,计划筹资200万,用2年时间把族谱修完善,原来女子不上族谱的,在九修时准备进行改革,女子也要上谱,让家族每一位族人,都能从族谱上寻根问祖。

采访即将结束的时候,宋建国说,现在中央反复要求继承和弘扬优秀传统文化,我们应该弘扬耕读为本,忠厚传家,开拓进取,先忧后乐的宋氏优秀的家风,一方面使宋氏家族受到一次深刻的传统文化教育,同时激发敬宗爱国的满腔热情,努力搞好工作,建设好家庭,培养好子女,在历史发展的长河中,不断探寻和开拓自己的生存空间,穿越各个领域,自强不息,奋斗不止,从而成为推动历史前进的巨大动力,为家族树光辉典范。为中华民族的兴旺发达作出了一份贡献。

来源:今日宁乡

作者:文/图 宋秀闺 刘淑兰 魏枫

编辑:陶湘