宁乡沩源易氏,因诞生过一代状元易祓,并在清代废除封建科举制度前的800余年间,前后共出过10多位易姓进士而闻名于县。毫无疑义,沩源易氏作为文明姓氏,在宁乡百家姓中是最具影响力的族群之一。

春夏之交的一天,“宁乡族文化”采访组一行来到沩水源头的巷子口镇奠宗湾,这是当地仅存的一处有朝门的明清老屋场,在这里我们专程采访了沩源易氏始祖欢公的第33代嗣孙易凤蛟。易凤蛟现年72岁,曾任村长和村支书30年。非常有趣的是他不仅出生于一个山乡农家,而且他还出生于一个族谱编撰世家。他的曾祖父易懋轩是编撰于清光绪十六年的《沩源易氏九修族谱》的五位编辑之一,他的祖父易祖芳是《沩源易氏十修族谱》的编修者之一,他本人则是《沩源易氏十一修族谱》的主要编撰者之一。谈起沩源易氏,老先生忘记了自己的年龄和岁月,激情澎湃,充满自信。真可谓:千年家史家风,三十多代传承;状元进士门第,句句都藏家珍。

岁月悠悠 沩源易氏迁宁1008年

易凤蛟说,现在宁乡的易姓人士,除双凫铺有一支族人是欢公的胞弟述公的后人外,其他易姓人士几乎全是沩源易氏欢公的后人,并且到今年正好是迁来宁乡1008年。欢公的名字叫易欢,字慰庵,江西吉安迁宁乡沩源里始祖。欢公之前的第十八代先祖晋忠愍侯易雄为易氏湖湘始祖。易雄生于浏阳,做过长沙主簿等地方官吏,他是古代“维护国家统一、维护中央政权”的忠烈典范。公元322年,当时诸侯发生叛乱,危及国家统一和中央政权,易雄携夫人潘氏及子女儿孙54口参加平叛,举家殉国,慷慨悲歌,幸有两个幼子易天骥、易天骏幸免于难,才使当今的沩源易氏得以繁衍和传承。

易雄殉国蒙难(322年)后,为避难他的一支后人辗转到了江西。经历686年后到了欢公这一代,不知是回乡寻根问祖还是迫于生计再次飘泊,北宋大中祥符元年(1008)春节过后,欢公率领全家五个儿子从江西吉安太和县千秋乡美仁里来到了今宁乡巷子口。其时,这一带还是一片未开垦的处女地,欢公在今十堂湾一带筑庐垦荒,积蓄家产,繁衍后代。多少艰辛、多少磨难,已经湮没在漫长的历史岁月中,可以说现在宁乡、湘乡、涟源、星沙的易姓人士多为他的后代。今年是欢公率儿孙迁来宁乡落户1008年,据初略统计,他的后世嗣孙已超过10万之众。千年传承,百代风范,勤劳致富,耕读传家,是欢公历代传承之根本。欢公是中华各民族大家庭中一位鲜为人知的民间开拓者之一。

耕读传家 欢公后代创下两次历史文化传奇

易凤蛟说,易姓作为中华民族大家庭中的一个姓氏,先辈们为华夏文明大厦增砖添瓦作出过他们的奉献和努力。当然,必须客观地承认,在华夏文明的百家姓中,易姓的人口较少,早年位居97位,据最新统计数据,现在排名已在百家姓之外的113位了。但考察这个家族,有一个非常有趣的文化现象值得注意,这就是易姓虽然是中华各民族大家庭中的小姓氏,但欢公繁衍的宁乡沩源易氏在全国的易姓人口中却是一个最重要的分支,因为中国历史上易姓的顶尖人物基本上都出在古沩源里,即今天的千年古镇巷子口。这块古老的土地诞生了一代状元易祓和他的弟侄们以及他们后人中的许多佼佼者。

回眸历史,易凤蛟说,欢公的后人非常重视耕读传家这一古训,并且在宋代和清代创造过两次文化传奇。第一次传奇必须从欢公的第六代孙易妙说起。易妙是古代一位很有目光和远见的长者。易妙曾任永平县令,人称“道微先生”,乾隆《宁乡县志》记载的“宁乡易氏一门六进士”竟全是这位长者的后人。当时除状元易祓是他的孙子外,还有易裿、易祯、易开、易丙、易楠这些孙子及曾孙也都先后中了进士。易妙在世之年,目见孙子、曾孙中状元中进士,可见他当时的欣喜!易妙早年虽做过县令,但一生大部分时间在乡务农,96岁高龄去世。他特别重视对后人的培养,宁乡沩源易氏能够成为文明姓氏,易妙这代人起过重要的引导作用。

易妙有三个儿子,最小的儿子叫易几先。易几先终生务农,用今天的眼光看他是位“开明乡绅”,他的母亲苏氏比父亲易妙早去世17年,96岁高龄的父亲主要由易几先照顾直到终老。易几先精心孝敬高龄父亲,流传很多历史佳话,史籍上称他为“纯孝先生”。易几先作为状元之父,他有易祓、易祁、易裿、易祯四个儿子,其中三个儿子中了进士,除次子易祁职位较低外,其余三位都是南宋大臣,并且“同仕于朝”(清进士张寿荃语)。易祓是经学大家,清乾隆时由纪晓岚主编的《四库全书》全文收录了易祓的多部经学著作,湖南仅此一人,其历史文化地位应是不争的事实。

到了清代乾隆年间,欢公的后人再次书写了文化传奇。以欢公嗣孙易贞言三代10余人各有著述传世,显示其家族极其深厚的文化底蕴。易贞言,字内美,号湖湘野叟,又号松堂。生于明末,卒于清康熙末年。易贞言以孝友持家,以诗书教其子侄。其子侄易宗瀛、易宗涒、易宗洛、易宗洪、易宗潮、易宗海,孙辈易祖栻、易祖李、易祖榆、易祖槐等皆成为一时才俊。他们或以诗文鸣世,或以书画闻名。如易贞言之子易宗瀛,生于康熙十六年(1677),自幼天资明敏,工诗文,与弟宗涒皆为文化名士。乾隆元年(1736),易宗瀛入博学鸿词,选为浙江曹娥场盐大使。又如宗瀛胞弟易宗涒,字公申(1682-1776),号实庵。他幼承父学,邃于经术,所著七政、六宗、三江、九河诸论,实能贯穿群言,折衷至当。在易贞言孙辈中,成就最高者当属易祖栻。易祖栻,字张有,别号啸溪,系宗瀛之子。他性格豪爽,交游甚广,幼承家学,诗、书、画俱妙,最精兰竹,尝以浓墨挥洒大幅,其笔如飞,兼画山水、虫鱼。乾隆帝极重易祖栻书画,曾有《题易祖栻墨竹诗》:

翠竹琳琅绕曲池,东坡妙笔写幽姿。

一声清籁露华湿,万个寒梢月影披。

想象丝簧吹飒沓,依微烟霭辨参差。

香篝银烛消长夜,恍似潇湘晤对时。

易祖栻在乾隆十三年(1748)又在给帝献画册,乾隆则赐尚方物予以嘉勉。易祖栻的书画,曾许久闻名于京师。家国情怀 以《识山楼根本论》育人易凤蛟说,沩源易氏家族,最重家国情怀,尤其是在宋代易祓中状元后,这一族群迅速成为一个有理性、有自律和有文化追求的文明姓氏。欢公后人,以易祓制定的《识山楼根本论》作为族人戒律,可以说800余年间从未放弃过。《识山楼根本论》全文如下:

溺爱妻子,不孝之根。枕边偏听,不友之根。

恃势专利,不睦之根。嫌贫媚富,不义之根。

任意轻诺,不信之根。不达人情,不恕之根。

得位即贪,不忠之根。溺爱不明,不和之根。

混合无别,不顺之根。骨肉离心,不祥之根。

手足生隙,外侮之根。大小不容,败家之根。

选财选色,反目之根。大小恃宠,内乱之根。

心闲身逸,淫邪之根。闺门不肃,败伦之根。

奸人妇女,诲淫之根。淫人孀妇,绝嗣之根。

少不节欲,病夭之根。老不节欲,速死之根。

狂药不戒,祸病之根。奢靡不禁,贫困之根。

倚势强占,悖出之根。巧夺田园,倾覆之根。

小忿不忍,激变之根。始念不慎,后悔之根。

不学吃亏,互争之根。不留馀地,反噬之根。

不存远虑,近蹙之根。行险侥幸,亡命之根。

暗使阴毒,减算之根。口蜜腹剑,众怒之根。

好谀恶诤,自愚之根。言行不谨,贾祸之根。

交游不择,连累之根。少小娇纵,凶暴之根。

少小安乐,浪荡之根。少壮因循,不立之根。

惯学无益,自弃之根。富而刻薄,众怒之根。

贵而气盛,斥辱之根。有才不敛,嫉妒之根。

受恩不服,交替之根。受托不忠,疏远之根。

满不修德,必败之根。逆不顺受,磨折之根。

不安本分,取戾之根。不惜廉耻,招辱之根。

有田不种,盗贼之根。有书不读,不肖之根。

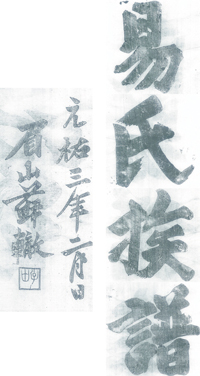

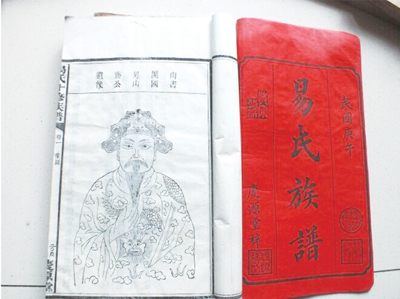

作为800年前的家族戒律,不可能没有时代局限性,但又不能不承认,这篇族群戒律与社会主义的核心价值观却又非常相近,同样充满正能量。许多代以来,欢公后人中的忠烈之士和成功人士基本上都受到《识山楼根本论》的积极影响,这些族人有四个显著特点:其一,他们目光远大、心灵强大、意志坚定、事业有成,无论在官场为官还是在乡村务农都与众不同;其二,他们有民族气节,国家利益至上。易雄和易祓都是中国历史上有名的朝廷忠臣;易祓兄弟后人还出过多位忠烈之士,到了近代,较著名的是易懋轩和易锡凡“公孙俩”。易懋轩试名爕离,光绪举人,被招募到新疆戍边,最后在戍边的岗位上以身殉国;易锡凡是易懋轩的嫡孙,忠烈之后尽忠报国,他是陶峙岳将军所属部队的一位连长。1937年9月在河南洧川抗日前线抗击日寇时英勇牺牲,死时年仅27岁。易懋轩和易锡凡公孙两烈士,一个为抗击俄国侵略者而死,一个为抗击日本侵略者而死,这难道不是前仆后继的忠烈之家。其三,他们极重文化传承,“易祓兄弟后人六进士”和“易贞言三代十人书画大家”就是族人典范,此外,易祓及其后人还非常重视用族谱方式传承家风。从北宋欧阳修、苏东坡倡导修谱到民国十九年共修谱十次,期间,因时局动荡,最长时间间断216年。第一次修族谱时因易延庆(榜眼)与苏氏兄弟同朝为官,还请苏辙题写了《易氏族谱》四字;到易祓任礼部尚书时,易祓又请当时的部属和诗友陆游为其题词,可见古人对族谱传承文明这一方式是多么重视。其四,他们有极高的道德风范,“以农为本”、“以德育人”、“以文传人”始终是这个千年山乡农家耕读传家的不变追求。

文坛佳话 长沙文坛的“父子副主席”

易凤蛟说,在欢公和易袚当代后人中,易凤葵、易柯明父子,系比较典型的书香门第、比较突出的“庭深一脉远、家和万事兴”之家。他们是长沙唯一一对“父子作协副主席”,他们的家庭不仅成为长沙文坛佳话,而且成为长沙人爱读书的典范。

父亲易凤葵是长沙市作家协会第五、六、七届副主席,儿子易柯明是长沙市作家协会第八届副主席。易凤葵是一位有地方知名度的“作家官员”(《湖南日报》曾刊文《县长作家易凤葵》,介绍其事迹)与党史专家(曾以刘少奇研究专家身份,接受凤凰卫视专访;王光美同志生前写给少奇故乡宁乡县领导的唯一信件,就是写给他,现这封信已作为文物保存),曾获得农业部“全国乡镇企业先进管理工作者”、国家文物局“全国文物保护工作先进个人”荣誉称号,和全国“中共党史人物研究优秀成果奖”(陕西人民出版社《谢觉哉》)、全国“五个一工程奖”(获奖电影《刘少奇的四十四天》编剧之一)等专项奖励;易柯明则是湖南省新闻工作者协会(记协)理事兼网络分会副会长、湖南省广播电视协会理事、湖南省网络视听协会常务理事、央视新闻中心民生新闻组特邀策划顾问、湖南电台潇湘之声直播评论员,有一定的媒体工作造诣和文化研究水准(《长沙晚报》曾刊文《以人观书闻天籁,以书度人知君子》,推介其作品;宁乡电视台《天南地北宁乡人》栏目曾播出个人专集《穿越历史,创意人生——专访易柯明》,其导视辞称道“一个被几千年湖湘文化浸染熏陶的浪漫文人,用笔杆尽情地抒发心中的豪情万丈;他用穿越历史的眼光去探寻文明的力量,他踏上创意之旅去发现现代的光芒;饱含深情地研究宁乡文化,充满激情地构筑精彩人生”。)2014年1月,易柯明的文化随笔集《独步遐想》问世,该书首印1.2万册一经上市便销售一空。

在易凤葵的心中,易祓的存在是一份文化的荣耀和一个文化动力。他致力于家乡巷子口著名古迹——易袚墓作为重点文物保护单位的升级,不止一次地邀请省级以上文保部门和专家前来现场勘查定性;他倡导巷子口像江南名镇周庄、乌镇那样,建立“千年文化古镇——巷子口”的界碑,建设“状元文化广场”,呼应宁乡县城的“状元街”,并推广当地的易袚墓、识山楼、献宝台等古迹资源,以期与背后的宗教名山——沩山整合开发,实现文化搭台、经济唱戏,让古人易祓居然还可以惠泽当今乡亲们的日常生活;他多次撰写《易祓与识山楼》、《献宝台考》、《东也大围山,西也大沩山》、《宁乡人会读书》等从历史、地理、方志、教育等各种角度解析易祓的文章。他每赴家乡巷子口,只要有时间,就引导亲友宾朋走向易袚墓(由于易袚墓是按照南宋礼制修筑的,原墓道以石阶为基,两侧石牛石马颇有气度,当地人亦称“尚书坟”)、识山楼、献宝台等遗址处,眉飞色舞地讲解,乐此不疲地引申,在他的感召下,多少第一次听说易祓的文人、官员,多少无数次听说易祓的农夫、村妇,竟然在易祓面前都有着一致的凭吊,都不分你我地走进了状元的历史世界;他甚至为了寻找刻有易祓手迹的古碑,踏遍沩山上下的萋萋芳草,并且用镜头留下状元故里各种季节、各种气候、各种侧面的风物风光,他邀上会驾车的年轻人,跋涉追访易祓的贬谪地——广西融州,为躲避野狗的侵袭而且战且退,并且为途经桂林古洞时,竟意外发现易祓手迹留在这“山水甲天下”之地而兴奋涕零。

“我爱上写作,都是因为受父亲的熏陶。”在易柯明眼中,痴迷于文学创作的父亲是一位宁乡文化的“粉丝”。在易凤葵的笔下,《刘少奇与花明楼》、《大宋状元易祓传》(易祓是南宋淳熙十二年状元,官至礼部尚书,系经学大家,著有《周官总义》——编者注)、《刘少奇的四十四天》、《谢觉哉传》、《何叔衡和他的女儿们》、《陶峙岳将军》和《天下沩山》等作品无不在宣传宁乡的人和物。其中,《刘少奇与花明楼》由刘少奇之子刘源题写书名。

易柯明和父亲之间有诸多“唱和”。他们合著了两本书:《花明楼所知道的刘少奇》、《刘少奇与故乡》。而且,易柯明也常给父亲的书写序。在父亲易凤葵的文化熏陶下,他们家里的藏书也越来越多,目前有7000册左右。2015年9月,《金鹰报》以《今之易,还原了状元心》为题,由记者任宴琳执笔,以双整版的庞大篇幅,报道了易凤葵、易柯明父子事迹,引起强烈反响。本土知名老作家黄沃若说:“易氏家风最使人景仰的是俯视名利、仰视学问、内视德操!”

最后,采访即将结束的时候,易凤蛟说,从公元1008年至公元2016年,欢公及其后人在沩源里及其迁徒的土地上整整生存了一千余年。水声鸣昼夜,家国永春秋,这是中华民族百家姓中一个文明姓氏值得认真总结和庆贺的事。在新的历史条件下,欢公后人要与时俱进,守法善为,自觉革除落后狭隘的宗族观念,不断创新,努力为国家、为民族、为乡梓作出新的奉献。

来源:今日宁乡

作者:文/图 刘淑兰 宋秀闺 魏枫

编辑:陶湘