元末明初,楚沩唐市戴氏始祖汝旃公从江西吉安府安福县田心村徙居湖南长沙府宁乡县唐市,至今快六百年了,已经繁衍了二十二代人。唐市戴氏宗祠敦睦堂,始建于清乾隆十六年(1751年)。至1965年文化大革命被毁,荡然无存。2008年,戴氏族人重建祠堂,参与祠堂修建的,除楚沩唐市戴氏始祖汝旃公子孙以外,还有远慧、明臣公和天性、麟台公之聚族于楚沩的后裔。祠堂重新修建后命名为“註礼堂”,供三系先祖灵位。至2014年冬至,《楚沩唐市戴氏七修族谱》已经顺利发放。

5月16日,“宁乡族文化”采访组一行采访了宁乡唐市戴氏后裔戴国华、戴作仁、戴国云、戴梦奇、戴石佑、戴凯勋等。

历时四年齐心协力续修族谱

早上9点,“宁乡族文化”采访组一行来到老粮仓唐市村象形湾,在戴氏祠堂里见到了10余位戴氏族人。他们得知今天我们要来,便早早地在此等候,有的还是一大早骑摩托车从10多公里外赶到祠堂,就是为了能让我们更清楚地了解宁乡唐市戴氏家族的文化,我们完全被他们对家庭文化的热爱和执着感动了。在采访之前,现任族长戴国华便拉着我们的手,说要带我们去看“古董”。

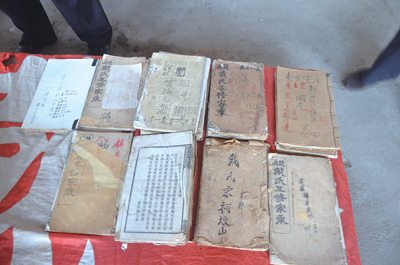

原来戴国华口中所说的古董,就是一直存留至今的《楚沩唐市戴氏第四修族谱》。说起族谱,戴国华如数家珍:“族谱四修是在清朝光绪二十三年,也就是1897年,距今已有一百一十多年的历史。”戴国华还说:“在我们迁往陕西的族众手中还保存有乾隆三十八年(1773年)的一修族谱,咸丰十年(1860年)的三修族谱以及民国十九年(1930年)的五修族谱,那都是我们族上的宝贵史料呢”。接着他又指着旁边的一位老人说:“你别看他今年七十岁了,他可是我们七修族谱的主创人员呢。”前任族长戴石佑听了接着说:“自古长辈们就教导我们族人要和睦,所以我们做任何事都是团结一致。”戴老的话匣子一打开,就兴致盎然地说起了他们楚沩唐市戴氏的始祖汝旃公。

楚沩唐市始祖汝旃公生于明永乐十四年(1416年),在明朝初年随着“江西填湖广”的移民大潮,从江西吉安府安福县田心村迁移到宁乡唐市,汝旃公也就成为了唐市戴氏的一世祖。汝旃公共有五子,其长子珂公、次子冕公生年不详,三子杲公生于明成化十三年(1477年),四子炅公约生于明成化十六年(1480年),五子昂公生于明成化十八年(1482年)。到第五辈“梦”字派,杲公房派下有梦期公房,炅公派下有梦麟、梦华二房,昂公派下有梦尧、梦光二房、霓五大房,至今各大房的戴氏子孙不仅遍及三湘大地,还有不少后裔在清代中后期,随着“湖广填四川”的移民潮外迁到湖北、陕西、重庆、四川、广西、甘肃等地生根发芽。

接着,戴国华又把我们带到祠堂附近的汝旃公墓前,他告诉我们:“汝旃公墓是由大石条砌成的石墓,但可惜的是石墓在文化大革命时期被毁,墓上的石块、石条等被用于修建了公路路基。一直到1993年在族众的努力下才重新修葺完成”。戴石佑补充介绍到:“这个坟墓是原址,近六百年来从来都没有迁走过,每到清明冬至,来祭祖的后裔络绎不绝,而今年恰好又是一世祖汝旃公六百年诞辰,故此族众踊跃捐资出力,将进祠堂的道路拓宽,用水泥进行了硬化,并重新制作了祠堂大门的匾额、对联,这些对于我们戴氏家族来说非常有意义。

戴石佑告诉我们,六修族谱倡始于上世纪八十年代末,完成于九十年代初,当时改革开放不久,“左”倾流毒还没有被肃清,部分族人的思维还是僵化停滞,但是经过戴氏族众齐心协力促成其事,让其它姓氏的后裔都刮目相看。而今太平盛世,族人想续修族谱的愿望更加强烈。2011年冬至,楚沩唐市戴氏在祠堂祭祖后召开族务会议,决定向全国各地宗亲发放《告戴氏族人书》,进行第七次家谱的编纂,计划分为族谱与文史两大部分,并先后进行编写。至2014年7月,族谱完成了收集、排版、校订的工作,文史的编纂工作也开始进行。七修族谱于当年秋季付梓印刷,冬至祭祖时举行了七修授谱大会。由族务委员会倡导,历经两任族长,全族族众花费四年时间终于完成族谱的第七次修撰。

戴氏七修族谱,像老谱中的宗族世系、房谱等资料,编为族谱。其余的如历代的族规、族训、列传、寿序、墓誌等先人文辞,则编纂为《戴氏文史》。戴石佑一边翻着文史,一边说到,文史共分为四大部分,每部分之下又分若干章节。其中第一部分为戴氏源流、戴氏世系、郡望堂号、历代名人等内容,第二部分为汝旃公房文史,第三部分为远慧公房文史,第四部分为麟台公房文史。汝旃公房文史以光绪四修(1897年)、民国五修(1930年)老谱为底本,并增添了新的内容。戴石佑接着说,此这次文史的编修,除老谱中个别明显错误的字词加以改定之外,其它如通假字、异体字等没有作修改。文史中涉及诸多朝代年号、干支纪年等历史时间,为明了起见,均换算成公元纪年在文史中标出。

对于接近古稀之龄的戴石佑来说,修族谱费尽心力,头发白了,人也瘦了。但是值得欣慰的是,他终于把族谱修好。对于续修族谱,戴石佑认为,修族谱保存了家族文史资料,起到了文化传承的作用。家谱中对个人信息的记载特别详细,所以保存好了家谱就可以为地方史与国史的修撰提供更加详实、可靠的资料;族谱中的族规、族训、家训、家法等内容都有警恶扬善的作用;还有就是达到团结族人,激励后辈的效果。

踊跃捐资同心同德重修祠堂

宁乡唐市戴氏老祠堂——敦睦堂,始建于清乾隆十六年(1751年),由九派祖家挥季敏公提议倡修,祠堂规格严整、气势恢弘,飞檐翘角、雕梁画栋,精美非凡、巧夺天工,是唐市宗祠之冠,堪称宁西之胜景,历时二百余年巍然屹立。一直到文革前的1965年被毁,荡然无存。看到如此情景,戴氏族人莫不痛心疾首,抚膺长悲。戴石佑指着松树下的几个石础说:“老祠堂唯一保留下来的只有这五个石墩,别看它们放在这里不起眼,可都是乾隆年间遗留下来的,算的上是文物哩!”每到清明和冬至,戴氏族人便要聚在一起祭拜祖先,这个雷打不动的习俗从明清时期就开始,一直保持到现在。虽然老祠堂被毁,但阻挡不了族人对祖先的崇敬,最困难的时候族人们甚至四处借屋祭祖,重建祠堂的决心将戴氏族众团结的更紧。2005年,在时任族长戴应梅的倡导下,戴氏族人商议重修宗祠,戴氏族人也因此还成立了族务委员会来管理有关祠堂重建及家族内部的事务。2007年3月新祠堂开始动工兴建。在修祠堂期间,族人齐心协力,同心同德,慷慨解囊,多方筹集资金三十余万元,在戴氏族众的共同努力与付出下,新祠于2008年清明节竣工。

新祠堂前临楚江,左伴初祖汝旃公茔墓,离原来的老祠堂约500米,其规模形制都堪与前祠比肩。戴石佑告诉我们,修祠堂期间,戴氏族众的无私奉献令他感动,戴氏族众参与修祠堂都是不计报酬,全心全力,其无私奉献的精神令人感动,比如当时戴杰武、戴正南、戴跃龙三人都年过花甲,从设计到施工,他们都长期驻守在祠堂里,参与修建的各种事务,前后历时一年零三个月有余……这些感人的事迹还有很多很多。新祠堂的修建是我们族人团结一致的成果。戴石佑指着旁边一位老人说到:“现在祠堂有专人义务值守,这个老人叫戴作仁,已经78岁。老人每天一大早起来,就开始清扫祠堂的庭院,把祠堂每一处都打扫得干干净净。现在戴氏宗祠的各种任务由现任族长戴国华负责全盘工作,出纳戴国仁负责资金运转,戴梦奇则负责外部联系。”

我们一行人走入祠堂,祠堂是一个四合院建筑结构,坐被朝南,由戏台、东西厢房及正殿三大部分组成。进入正门即为戏台台底,过道宽阔,台底两旁木柱以鼓形麻石为基,两两相对,延伸到台口。台底用木柱支撑形成架空的台基,台前有柱两根,从右边有木制楼梯可上戏台。木结构戏台,万字格护栏,间镂雕龙、凤、荷、梅等雕刻,纹饰精致古朴。正殿的横梁上挂有“注礼堂”的匾额,后墙的上半部建有梯台,祖先的神主牌位便摆放在上面,显得庄严肃穆。始祖汝旃公及谢氏、喻氏两位孺人的神主牌位放在最高的一层梯台上,下面依次一辈辈地摆放下去。只要数一数摆放神主牌的梯数,你就知道这个祠堂有了多少代先人。祭祀的时候,戴氏后裔们便在神主牌下跪拜。下戏台的左边是文案室,正殿的外墙便是牌楼,对外开一张大而高的石门,上书“戴氏宗祠”。

流沙河、青山桥也有两系戴氏,是千胜公裔远慧公子孙和天性公裔麟台公子孙,这次新修祠堂他们也一起参与其中,都付出了辛勤的劳动,洒下了无数的汗水,祠堂修成以后,他们并与唐市戴氏族人商议,在祠堂内供奉三派的先祖。唐市戴氏族人欣然答应,并改敦睦堂为注礼堂,以承先祖德、圣二公“大小戴,注礼记”的遗意。这三派戴氏族人虽谱牒各异,迁徙不一,但都是谯国一体,合祠的举动实为合祖意,顺人心的举动。

建好祠堂以后,祠堂每年都会有祭祀的庆典,子孙欢聚一堂,祭拜完祖先以后,聊聊工作,聊聊家常,相谈甚欢,也因为常走动,族人的关系也越来越好了。每年祭祖,在族长和族委会的领导之下,会做如下工作,一是祭祖,每年清明和冬至都祭祖;二是教育全族人遵守族规族训;三是助学,对于努力上进,刻苦攻读,有望成才而家中又极其贫困的子孙,便由族上资助读书,勉励他学业有成后为国家建设贡献力量,以便能够门楣生辉,光宗耀祖。

恪守家训楚沩戴氏代有人才

现在楚沩唐市戴氏辈分最高的是汝旃公的十四世后裔,“文”字派行的戴命湘,他今年已有有98岁高龄,既是戴氏家族的老祖宗,更是戴氏家族近百年历史的见证人。据介绍,他身体硬朗,精神矍铄,如今四世同堂,一部分子孙都在部队从军,个个都为人都诚实忠厚。这得取决于命湘公时常告诫后人,为人处事情要正直忠厚、孝顺仁爱,而他的子孙把这些话留给了自己的孩子、孙儿。戴梦奇告诉我们楚沩唐市戴氏自古就有“孝父母、睦兄弟、和宗族、劝力田、课读书、慎争讼、禁非为、尚节俭”等族训族规。正是这样祖祖辈辈传承下来的优良家风,培育了一代代宁乡唐市戴氏的优秀子孙。如晚清文林郎戴贵章,有民国时期的县委书记,还培育了不少各界知名的企业家等。

戴梦奇向我们介绍,宁乡唐市戴氏有个最为特殊的现象,自明清以来,宁乡戴氏族人在可考的经传中名列的或功勋卓著,或成果丰硕,或富可敌国,或才高八斗,或位高权重的知名人物不是很多。不过忤逆不孝、坑蒙拐骗、男盗女娼、危害乡里而玷辱家门的乱臣贼子基本没有,但热心公益、服务奉献社会的贤达人物却出现了很多。

戴贵章,字云亭,号卓汉(1776——1866年),寿90岁,国学生,赐封文林郎,以耆寿入邑志。

戴作良(1905——1944年),1927年任宁乡县县委宣传委员,当年11月代理宁乡县委书记。1944年牺牲于福建,享年39岁。

戴腾本(1928——2010年),曾任石泉县池河镇压面社主任。自幼家境贫寒,生活非常艰苦。但是他不遗余力,帮助兄弟乡邻,感人至今为后人称道。

戴腾寅,又名腾银,字一之,号参省斋主,1953年生。自幼体质孱弱,一直坚持读书,毕业于陕西师范大学。1990年后,历任池河中学副校长、副书记、校长、书记。1996年晋升为中学高级教师,2000年聘为全国中学语文教学研究会农村中学语文教改研究中心研究员,后任安康市中学语文教学研究会常务理事。教学工作之余,酷爱古代文学,喜欢研读旧体诗词。

戴圣强,1990出生,已通过剑桥商务英语(BEC)中级考试,大学英语六级考试,拥有较强的英语口语交际能力及口笔译能力,曾入选湘潭大学校英语演讲队。参加在人民大会堂举行的首届“全球CEO委员会”圆桌峰会,担任迪士尼、IBM以及荷兰皇家帝斯曼集团等在华跨国企业CEO的陪同翻译,并出席在钓鱼台举行的“全球CEO委员会”晚宴。现就职于新华社办公厅秘书处。

戴石佑告诉我们,家风是一个家庭的主旋律,是给家中后人们树立的价值准则。一个家族有没有好的风气,会直接影响当地的社会风气。家风纯才能民风正,才能有良好的社会风气。树立端正的家风,传承优秀的家规、家训和家风,是对民族文化的弘扬。我们要不忘家风,传承家风,这样就会良性循环,形成良好的社会风气,形成积极向上的进取动力,推动社会不断进步。

编辑:陶湘