陶峙岳(1892-1988),又名陶纪常、陶锄,号岷毓,湖南省宁乡县历经铺乡人。中国共产党优秀党员,早期民主主义革命先锋战士,著名爱国将领,中国人民解放军高级将领。1955年被授予上将军衔,荣获一级解放勋章。1988年被授予中国人民解放军胜利功勋荣誉奖章。他是第一至第三届国防委员会副主任,全国政协第三、四、五届常委。1983年6月,当选为第六届全国政协副主席。

12月17日,“宁乡名人故里行”采访组一行来到美丽的南太湖村,走访了开国上将陶峙岳故居。

拆了房子,所有材料都无偿给村民建房

南太湖村支书杨曙光向我们介绍,1892年9月18日,陶峙岳出生于该村的一个大地主家庭,曾任人民解放军新疆军区副司令员兼新疆生产建设兵团司令员,全国人大常委,全国政协副主席,中国人民解放军开国上将。当地人传,陶峙岳于1911年离开家乡参加武昌起义后,再未踏足过他的出生之地。

陶家世代耕读,书香气息浓厚,自诩为晋朝“八州都督”陶侃和“五柳先生”陶渊明的后人,并以其先祖的懿德家风,代代相传。到陶峙岳出世时,陶家新屋已逾40人,有大小瓦屋90余间,年收租谷2000余担,家境颇为殷实。

陶家的家政由其祖父陶斯永主持,以家教颇严、督保甚紧而名重乡里。其父陶福生在父辈5兄弟中居长,膝下有5男3女,陶峙岳排行第3。据曾住在长沙市区六堆子的陶峙岳儿子陶天健、女儿陶蕴华介绍:陶峙岳兄弟5人,兄为构堂、联辉,弟为庆龙、昌炽。这个大家庭的读书人多,而且许多人在外供职,这为陶峙岳能从沩水河畔的小山村走出去提供了良好的家庭环境。

我们一行人在杨曙光和该村51岁的村民袁湘宁的带领下来到了位于南太湖村11组的陶峙岳将军的出生地。眼前是一栋栋居民楼房,哪有将军故居的影子?“上世纪八十年代将军回长沙休养,就吩咐后人不要为他建故居。”袁湘宁说,老将军一生清廉,高风亮节,坚决不同意建故居。一是怕给村民增加负担;二是陶家老宅方圆数十亩地,要是建成了故居,村民就没地方居住了。

随后,袁湘宁给我们指引了还残留在村里各处陶家大宅的外围墙。我们在村的东、南、西三个方向都找到了残墙。残墙有的散落在村民的菜园中,有的成了村民住宅的围墙。袁湘宁说,村中老人回忆,陶家大宅院占地十几亩,大大小小的房屋有一百多间,全村人除了陶姓本家其余都是陶家的长工。当时的围墙约有三米高,大多是用较大块的鹅卵石伴生石灰浆砌成,至今仍然非常坚固。

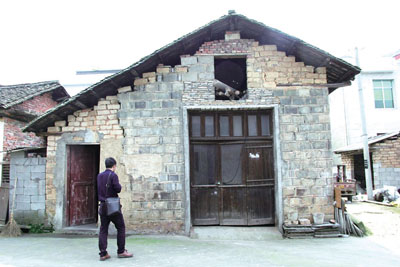

“村的西边还保留着原来长工住的房子。”袁湘宁对我们说。一路上,袁湘宁指着村前面一大片农田介绍,这些田原是一个小湖,陶家大院就建在湖边。而现在村里许多人家的围墙用的青砖都是从原来陶家大院拆下来的。陶峙岳将军说了,拆了房子,所有材料都无偿给村民建房。这么多年了,这些砖很多都还完好无损,比现在红砖还要耐用。

我们在村的西头看到,一栋土砖房在中午的阳光中静静地耸立着,而周围是清一色的小洋楼,土砖房仿佛如一个孤独的老人,在春风中诉说着什么。

少年从戎,苦其心志劳其筋骨

1898年,6岁的陶峙岳进入宁乡狮子山下的陶氏私塾就读,塾师给他取名陶纪常。他从《三字经》启蒙,5年内读完四书五经以及《龙文鞭影》、《东莱博议》、《古文观止》等书。他对许多文章能够背诵,并常温习领悟,学识大增。因家境富裕,不愁衣食,放学回来,能经常翻阅经史藏书,眼界逐渐开阔。

1904年,陶峙岳刚满12岁,父母命他随兄陶构堂步行百里,由宁乡到省城长沙,考入城南师范(古城南书院,今湖南第一师范)附属小学。由于有塾学功底,两年内他轻松地修完了小学课程。1907年春,升入长沙求忠中学,是班上年龄最小的学生。当时求忠中学的学习风气不太好,他常随那些比他大五六岁的同学外出游玩,学业有所荒废。家里知道这些情况后,为他的前程担忧。陶福生专程到长沙训子,并委托在湖南陆军小学教修身课的陶刚岚(陶峙岳的堂叔父)帮他转学。陶刚岚为了让陶峙岳到陆军小学就读,帮他补办入学手续,顶替了南县一个考生名额。这件事不久被人揭发,学堂总办鲁潘召陶峙岳问话。鲁潘见陶峙岳举止不俗,对答如流见过一些世面,而且加试的文章颇佳,就打消了让他退学的念头。这成为他日后人生转变的关健。从小受儒家文化熏陶的陶峙岳,没想到自己会从此走上从武的道路。虽然学校当局对学生封锁消息,不让学生接触政治,但社会上发生的事还是对学生产生了很大的影响。特别是革命党秘密宣传活动、长沙的抢米风潮等消息,通过各种渠道传入学校,使陶峙岳的少年思想发生了很大的变化。

1911年,陶峙岳奉父命回乡结婚,新娘子叫周庆仪。他们的婚姻虽然是父母包办,但婚后两人感情很好。新婚不久,传来了广州革命党人在黄花岗起义的消息,陶峙岳受到鼓舞,决心去武汉投考陆军中学。他辞别了父母和新婚的妻子来到武昌,考入陆军第三中学。开学不到两月,便爆发了武昌起义,陶峙岳和同学们满怀革命热情,拿起武器,加入到革命的队伍中。陶峙岳被编入黎元洪都督府的警卫队,后来部队解散,陶峙岳于1912年回到学校继续读书,并在同一年参加同盟会,成为同盟会会员。1912年秋天,武昌陆军第三中学迁往北京,改名为陆军第一预备学校,1914年陶峙岳从该校毕业。毕业以后在部队里接受了半年的入伍训练,这是陶峙岳经历过的最艰苦、受折磨最多的一段日子。他常常自吟“天之将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤”,用以勉励自己。

1926年7月,广东政府正式北伐,陶峙岳在国民革命军独立第二师第三旅任团长,参加了北伐战争,战後因功晋升为少将团长、少将副师长。第二次北伐战争中,升任第四十军第三师师长,参加复克徐州之役。1930年後,陶峙岳曾率部参加了对中央根据地的前四次“围剿”,但在第三次“围剿”中遭红军痛歼後产生厌战情绪,或告假休息,或请求担任後方守备任务,回避与红军作战。1935年9月,其第八师调到甘肃後,奉命在陇西武山、华家岭一带阻击北上的红军。因对内战不满,故意虚张声势,暗中却主动让路,使红军主力得以安全通过。“西安事变”爆发后,希望蒋介石能停止内战,致力抗日,其师虽驻海原,却不肯派兵去西安解救。

1937年“七七”芦沟桥事变爆发时,陶峙岳任国民党军第七十六军中将军长兼第八师师长,立即从庐山军官训练团赶回陕西部队驻地,请缨抗战;并以日寇侵华史和戚继光、林则徐、左宗棠等御侮事迹教育部队,激励将士怀必死之决心投入抗日战争。9月19日,率部从陕西经河南,抵达上海参加淞沪会战,部队受其鼓动和激励,作战极为英勇。经20馀日连续激战,当撤出战斗时,其部队战斗人员仅剩700多人。淞沪战役後陶峙岳调任国民党军胡宗南部第一军军长,经其精心整训,该军成为一支抗战劲旅。1940年後受胡宗南排挤被剥夺兵权,先後充任第三十四集团军中将副总司令,第一战区政治部主任兼陕西民众动员指挥部参谋长、游击干部训练班教育长。1942年8月出任第三十七集团军总司令,翌年即被解职,调往酒泉充任只辖一个特务营的河西警备总司令。1946年4月,张治中出任国民党军事委员会西北行营主任兼新疆省政府主席後,陶峙岳被张治中任命为新疆警备总司令,协助张和平解决了伊犁、塔城、阿山的三区人民武装起义后的民族问题,使新疆紧张复杂的局势,逐渐得以缓和。

名垂青史,90高龄光荣入党

陶峙岳一贯反对内战,向往和平,赞同共产党提出的和平主张。蒋介石撕毁“双十协定”後,他异常气愤。对新疆的共产党人和进步人士一向友善,曾受张治中嘱托,派人将盛世才扣压在新疆的方志纯、杨之华、马明芳等130名共产党人及其家属,安全护送到延安。1946年夏,陶峙岳调兰州任西北军政长官公署副长官。在张治中不在兰州期间,全权代行处理军政长官公署的日常事务,以公正态度周旋于甘、宁、青、新四省,平息了一系列棘手的事件,使西北局势维持住相对的稳定。1947年5月新疆政局再次出现动荡後,经张治中推荐,兼任新疆警备总司令。到任後与新任新疆省政府主席包尔汉,达成安定全省、团结各民族实现和平的共识。

陶峙岳戎马一生中最光辉的一页,是他在1949年9月25日,响应毛泽东主席和朱德总司令的伟大号召,毅然摆脱蒋介石国民党反动派的羁绊,率领十万官兵举行了和平起义,化干戈为玉帛,使占全国六分之一面积的国土,成为新中国不可分割的重要组成部分。

自1949年初开始,陶峙岳开始积极探寻和谋划新疆和平解放的途径,一方面为实现这一目标进行着大量艰苦细致的工作,一方面主动派人与共产党和解放军接洽。在克服重重困难之后,终于1949年9月25日和26日,与新疆省主席包尔汉,分别代表国民党驻疆10万官兵和新疆政府,先后通电宣布起义,并致电人民解放军副总司令彭德怀,请求迅速派人民解放军部队入疆,随后又有效地制止了因起义引起的局部骚乱,从而为新疆的和平解放做出了重大的贡献。解放军入疆后,国民党驻疆部队被改编为人民解放军第二十二兵团,陶峙岳任新疆军区副司令员兼第二十二兵团司令员,同时兼任西北军政委员会委员。1950年,率领第二十二兵团官兵完成了垦荒23万亩的艰巨任务,当年实现了蔬菜、肉食和粮食的自给或大部自给。1954年8月,以第二十二兵团为基础成立了新疆生产建设兵团,任新疆生产建设兵团司令员兼新疆军区副司令员,参与领导了新疆的建设和开发,为把新疆建设成“塞外江南”做出了重要贡献。1955年被授予上将军衔,荣获一级解放勋章。

陶峙岳在旧军队中就以洁身自好而著称,起义后通过与共产党人的接触萌生了加入中国共产党的愿望。1965年,陶峙岳郑重地将第一份入党申请书交给新任兵团政治委员张仲翰。然而不久,“文化大革命”开始了,有特殊历史背景的陶峙岳加入中国共产党一事自然被搁置下来。陶峙岳并没有因此对共产党产生任何怀疑与动摇,相反,他认为,一个真正的共产党员应该经得起任何严峻的考验。

“四人帮”被粉碎后,特别是党的十一届六中全会后,陶峙岳深深地为中国共产党敢于正视历史,敢于实事求是地评判自己的功过是非的魄力所感动。1982年5月,陶峙岳再次向党组织递交了入党申请书,感怀“人生最大的幸福,莫过于对崇高理想的追求和有益于社会进步事业的实践”。

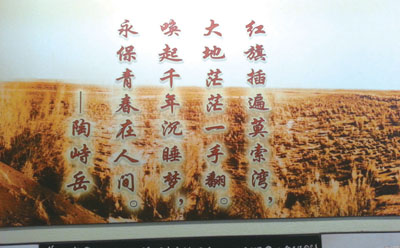

同年9月,经中共中央、中央军委批准, 陶峙岳以90岁的高龄正式加入中国共产党组织。获悉这一喜讯陶峙岳热泪盈眶,激动地说:“伟哉共产党,饮水必思源。四化又长征,追随幸有缘”。

一生清廉,没有财产留子孙

从国民党到共产党,从旧社会到新中国,陶峙岳均居要职,但他一生廉洁自守,没有一处恒产,没有一笔存款,也没有为亲人谋点滴私利。

1988年12月26日凌晨1时40分,陶峙岳安详地逝世于长沙六堆子自己的住宅里。在漫长的97年间,这位共和国上将走完了他不平凡的一生。

1989年1月11日,陶峙岳追悼会在长沙举行,时任国家副主席的王震亲致悼词。之后,中央派专机将陶峙岳将军的骨灰运回北京,安放于八宝山革命公墓西一厅骨灰堂。陶将军有3子2女。长子陶天建、次女陶蕴华一直陪伴在身边。而长女在解放前夕,被挟持赴台,以致音书隔绝。次子解放前因在商船上工作,往返于上海、台湾之间,遂滞溜在台湾。因此,每当与大陆儿孙共享天伦之乐的时候,陶峙岳将军怎能不思念远在台湾的子孙呢?他梦中也希望,能在有生之年,与台湾的故旧和家人见上一面。

然而,这个愿望直到在他的追悼会上才得以实现。当老战友王震在向参加追悼会的陶峙岳亲属表示亲切慰问时,终于见到了专程从台湾赶来奔丧的陶峙岳子女等亲属一行5人。2003年5月,经中共中央办公厅批准,由新疆生产建设兵团出资8万余元,陶峙岳的亲属来到北京,将陶将军的骨灰由八宝山西一区安葬。该墓地为9平方米,一边是董其武,一边是杨成武。从此,陶峙岳将军的英灵在子孙们的亲切安抚下,在北京八宝山革命公墓与青松翠柏一道长存。

2005年,陶峙岳的孙子陶煦民回忆说:他和妻子梁玉芬10年前才从新疆乌鲁木齐建工医院调入清远市人民医院工作。他对爷爷的感情甚至比父亲还要深得多。因为长期以来,父亲在军垦第一线,一年半载难得回家一次。所以,他们一家一直没有另立门户,和爷爷整整生活了20年。陶煦民记得,爷爷多么疼爱这群孙子啊,每次回家,从小的开始,他掐掐这个的小屁股,拧拧那个的小脸蛋,大院里充满了欢声笑语。特别是家里只要添丁进口,爷爷总要亲自为其取名。1981年,陶峙岳将军还写信,为其取名“明光”,意为前途光明远大。现在,他只想默默地告诉爷爷:您的曾孙陶明光已远赴法国攻读计算机与自动化硕士学位,期望并相信他依靠自己的奋斗,会有一个光明而远大的前程………

“我们这个村90%的住户都姓陶,陶峙岳将军的母亲父亲、爷爷奶奶都葬在村里。”采访即将结束的时候,袁湘宁带着我们来到村后一片农田中,远远地看到,一座坟建在四面都是农田的小山头上。走近一看,一座很普通的坟,坟头前立有两块碑。“1989年,湖南参赞室陶峙岳将军的后人陶立云来这里祭拜过。”袁湘宁说。我们注意到,左侧较新的碑上书“陶公陶母之墓。孙陶忠立。”右侧一块年代较久,依稀可辨认出“第六代陶先进……光绪十五年六月立”的字样。估计这是开国上将陶峙岳的祖坟了。

陶峙岳将军光明磊落、清洁廉政的一生,值得人们尊敬。我们一行人不由自地地朝陶家祖坟三鞠躬,以表达对陶峙岳将军的敬意。

来源:今日宁乡

作者:文/图 刘淑兰 魏枫 宋秀闺

编辑:陶湘