宁乡网—今日宁乡讯 花鸟画是中国画中重要组成部分,同样花鸟画具有独特的艺术表现力与寄托情感的审美功能,给我们以美的享受,美的熏陶,美的追求。因此,通过中国花鸟画的欣赏,使我们对花鸟画的审美特征、艺术风格、创作方法、表现形式、有所了解和认识,达到开阔视野、丰富知识、陶冶情操、提高艺术品味和审美能力,培养想像力和审美创造力的目的。长沙画院院长杨建五,出生于我县花明楼靳江杨氏书画世家,清末著名画家杨世焯为其五世祖。其作品风格鲜明,水墨淋漓,用笔简约而又格局阔达,尤以洞庭芦苇、婆娑竹影、天边野雀等野逸题材在花鸟画领域独树一帜。

艺承祖辈 以勤为本

1959年,杨建五出生于我县花明楼公社炭子冲大队小学的一户教师家庭,清末著名画家杨世焯为其五世祖。1969年,天资聪慧的杨建五随父母在乡下忍受着生活的磨难和政治的歧视,但他谨记父母“以勤为本,以画为乐,笑对人生”的教诲,承袭杨家祖上清代著名画家杨世焯的文脉,不气馁、不消沉、不随波逐流,刻苦读书、勤奋习画,只求练就一门生存手艺,成家立业、养家糊口。他在繁重的农活之余先后当过油漆工,画过民间漆画,参加过县文化馆农民画家学习班。用心贴近大自然,观察琢磨着乡间的婆娑竹影,涧水山花,记录着乡村农家乐事,为其后来的艺术创作积累了大量的素材。

“有志者,事竟成”,“功夫不负有心人”。1981年,杨建五带着梦想考入长沙理工大学设计艺术学院绘画专业,并于1984年以优异成绩毕业。大学毕业之后,他被分配到长沙毛巾厂工作,当过技术员和设计室主任;在湖南省一包装公司,他做过设计和经营管理;他还下海办过公司,搞过装修工程,做过生意。虽然赚了些钱,理应把实业做得更大,由于没有干老本行,他心里总是不踏实,不平衡,总觉得书画艺术是自己的命根子,不想荒废,想要追求,于是他中断了经商之路,放弃了富有,又回归到了书画艺术的大家庭里“重操旧业”。谈起这段经历,杨建五颇有感触:“很多行业是将原本简单的事情做复杂了,吹毛求疵,这与我的性格不符,但写意中国画是把世间复杂的事物精简归纳化,以一当十、以一当百,一分耕耘一分收获,这让我心之神往。”

杨建五师从著名画家李天玉、王友智、杨应修、欧阳笃材等老一辈书画家,这于他自身的创作也造成很大的影响。杨应修先生悉心指导他学画十三年,指引他对山水、花鸟、人物、书法进行了系统地学习与研究。李天玉老师在基本功的训练上对他要求严格,这让他受益匪浅。王友智先生和欧阳笃材先生不仅指导他的书画创作,还影响了他的为人处事,让他明白要想画好画,先要做好人,以宠辱不惊之态,随意身外利禄浮名,不断在书法技巧和处世之道上提升自己。所谓“画如其人”,郑板桥一生爱竹痴竹,咏竹言志,画竹传情。穷其一生画出竹的品格,而竹也成就了他的高节之名。杨建五出自书香门第,积累了深厚的传统文化底蕴,下海生涯的走南闯北,又使得他见多识广,胸怀坦荡。在他看来,画的意境要靠生活的积重薄发,社会实践是真正以自己的行动去体验人生,沉淀人生最宝贵的经历。以前管理公司是以自己的行动去表达对事物的想法,现在则是用画笔表达。告别商海之时,他创作了一幅画,一只孤鸟立于苇丛之间,念天地之悠悠,孑然而独立,那种作品表现的苍茫天地间寂然无声的清冷感与对人生的忧患意识让见者为之动容,整幅画作铅华褪净、颇具禅意,也象征了杨建五回归真我的艺术创作状态。

情倾故土 艺臻至境

有一类艺术家,永远都把自己的根深扎在家乡的沃土,永远都开着尽显家乡父老乡亲音容笑貌的树叶,永远都洋溢着家乡人的淳朴和芬芳,永远都是把家乡的秀美和灵气散发在他的言行中,杨建五无疑就是这样的艺术家。他热爱和眷恋着自己生长的土地,家乡的花与草与城市都给予了他作品完整的性格和独立的灵魂。他说,他的花鸟画艺术开掘“音域”很狭窄,所叙述的仅仅是家乡地域景观催生出的寄情物。画家试图将洞庭湖畔的花花草草,特别是大家熟视无睹的植物——芦苇,以及岸边的婆娑竹影、涧水山花,和天空划过的野雀,注入一种质朴和淡定;也试图给寡淡的作品,平添些浑厚、简约之元素。

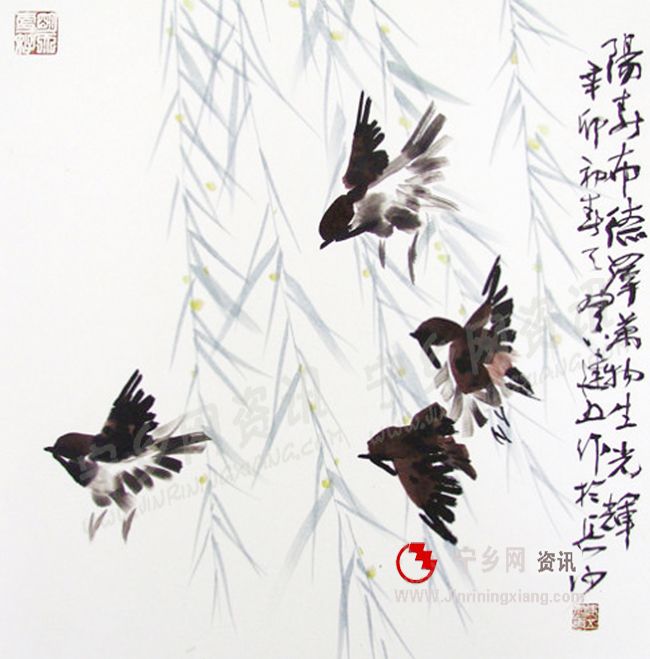

杨建五说,?静心养悟是艺术的一种高境界,而写意人生是艺术家的永恒追求。一幅作品成功与否,不在于技法是否纯熟,也不在于写意的笔墨是否老练,而在于这幅作品所传达出的意境,作品给予了读者以怎样的感悟和想象。杨建五是个从心底里追求简单美的人,因而他的画作往往也是简洁神妙,古朴之中体现着中国传统国画返璞归真的审美特点。中国花鸟画讲究用画家主观意识去表现事物,主观写意中蕴含意境。杨建五的花鸟画,亦多为写意之作,清新自然,一气呵成,生活气息十分浓厚。他爱画麻雀,不论成群结队,还是三两几只,皆充满自然的神趣,极富变化之妙。点缀芦苇之高低错落,浓淡枯荣,点染挥毫,无不精妙。画风清劲秀美,超尘脱俗,给人一种与众不同之感。他自题《洞庭湖的麻雀》系列之一:“雨洗娟娟净,风吹细细香。”颇具清新意趣。另一幅中他又赞叹麻雀“小集论飞越,洞庭在胸中”,大有乾坤藏心底的豪迈之气,不入俗套,独具一格。杨建五还曾为刘少奇纪念馆创作了一幅画,艺术地再现了芦苇坚强的品质和果敢的力量,如同一尊尊肃穆的丰碑,矗立在辽阔的原野上。他还自题行款“疾风知劲草”,深刻表现了刘少奇同志这位伟大的无产阶级战士在暴风骤雨般的政治环境下坚定理想与共产主义事业的人格魅力,这幅作品受到了刘少奇纪念馆馆长的极大赞赏。

绘画离不开生活,杨建五说他每年都要去洞庭湖写生几次,一去便是十天半月,被洞庭一年四季的芦苇和水鸟所深深吸引,聚精会神地写生作画。然而他的写生方式却与大多画家不同,描绘一丛芦苇或者三两只水鸟,别的画家会立刻坐下就画,而杨建五却是从四面八方去观察,不仅仅是描绘对象的表面,满足于画得很“像”,更多的是对对象的精神本质的深刻体察,用心去感受一切。把主观与客观、现象与想象、真实与艺术有机地融为一体,创造了师承自然,而又高于自然的境界。他擅用笔墨表现逆光,色泽氤氲;对于芦苇的光影层次展现也是逆向继承传统,师承前人而不拘泥古法,用浓厚的色彩,刚劲的线条,极力表现芦苇的内力和灵魂。所以在杨建五笔下,我们看到的芦苇有着如舞者般的生命力,看似柔弱的枝杆在疾风中百折不挠,尽显生命的张力。

杨建五除了画院以外,还有许多社会事务,身兼数职,担任湖南省中国画学会副主席、湖南省花鸟画家协会副主席、湖南省美协理事、长沙市美协副主席、湖南省对外友好协会理事、长沙文化产业协会副主席,以及几所大学的客座教授。2009年,他受命组建长沙画院,一切从零开始。两年的时间,长沙画院不仅有了办公作画的物业,甚至还建设了在长沙堪称一流的画院美术馆,团结凝聚了省会书画界的精英,推动促进湖湘书画艺术的发展。2012年更是因为其在宣传湖湘书画事业做出的杰出贡献受聘为长沙市政协特约委员。

杨建五走的是一条重修养、养笔墨、求境界的艺术道路,这是一条逐渐走向厚重、深刻的纯正道路。经过多年的求索,他的艺术特点逐渐鲜明,已经达到了抒写心境的相对自由。艺术家风格的养成是一个从共性到个性的过程,其成熟需要先天的灵秀,后天的教化,天地灵性的蒙养,人生的感悟与思想积淀。以此量之,杨建五以温润之人格,心灵之聪慧,自觉之积淀,其进入更为宏大、深刻之画境,获得艺术之大成,只需假以时日。“小集论飞越,洞庭在胸中”,杨建五曾以此称赞洞庭湖的麻雀,然而,在他的胸中,又何尝不是有着振兴湖湘书画艺术这么一个宏大的“洞庭湖”呢?

来源:今日宁乡

作者:文/图 刘淑兰

编辑:陶湘