年轻时的郑良飞。

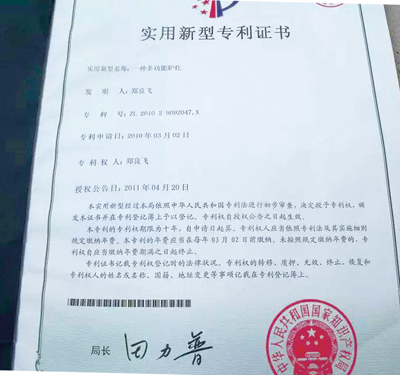

郑良飞发明的新型炉灶专利证书。

郑良飞22岁时修建的八角亭。

木屋中的郑良飞。

宁乡网—今日宁乡讯 在老粮仓镇毛公桥乡仙洪坝村高叶组一个山窝子里,有三排木屋。里排的木屋养着15只黑山羊,中排、前排的木屋则是主人郑良飞生活居住的场所。郑良飞年过50,身材高大结实。在乡邻们的眼中,他是一个不按常理出牌的怪人!

读高一时,因家里凑不齐26元一期的学费,郑良飞被迫停学,赋闲在家。总想着要去创业赚钱。他想尽办法筹集到了十块钱,买了邻居一块菜地,从县城买了许多松柏树苗,栽在菜地里。乡邻们从没见过在菜地里栽松柏树的事,更不晓得栽松柏树有什么商业用途,于是说长道短,议论纷纷。郑良飞父亲听了这议论,十分恼火,一气之下,将已郁郁葱葱、长到2米多些高的松柏树全砍掉做柴烧了。郑良飞原想着把松柏树送到城里,卖给县城的单位做绿化用。父亲的“壮举”,让他创业赚钱的梦想破灭了。

随后,郑良飞跟随村里的“章子客”大军,到外面打章子去了。22岁那年,郑良飞利用在外打章子赚到的钱,不顾家人的强烈反对,在家附近建了个八角亭。当时,请不到砌匠师傅,因为当地砌匠师傅从没砌过什么八角亭,不敢砌。郑良飞就自己动手砌。那六根立柱,四米多高,他用水泥钢筋造好后,怎么把它们立上去,让郑良飞颇费了一番心思。后来他在墙顶上做了个滑轮装置,利用杠杆的原理,请了几个邻居,硬是把六根立柱立了起来。八角亭建好后,成了乡里的一大“景点”,人们纷纷前来欣赏。那是上世纪八十年代,乡里人正在时兴建楼房,郑良飞用于建八角亭的钱,差不多可以建个水泥砖楼房了。一个八角亭,仅仅只是漂亮、好看,在农村一点也不适用。不知过了多少年,郑良飞又出去打章子去了。八角亭由于没人看管,屋顶的瓦片被风吹动,以至漏雨。亭梁腐朽。郑良飞家当时正在建楼房,父亲、哥趁郑良飞不在家,索性将八角亭拆了,把能用的材料全用到楼房上了。不久,郑良飞回家,看到八角亭不翼而飞,只剩下一片废墟,要找父亲哥哥“算帐”!

郑良飞打章子赚了钱,人也长得帅,又到了结婚的年龄,于是村里不少人来给他做媒。妹子看了不少,他都与姑娘们谈不来。他谈的是人生、事业和世界观,妹子们一点也不待见他。一晃数十年过去了,岁月流逝,青春不再,他却始终伴守着孤房独屋。十里八乡的人们,在茶余饭后不由得扼腕叹息,都说他是“怪人”。

然而,这个“怪人”,却是个“发明大王”。脑壳里总是装载着许许多多奇奇怪怪的东西,总是有许许多多的奇思妙想。他外出打章子,等车辛苦,于是他发明了一款多功能行李车。那行李车除了拖行李外,人还能在上面躺、坐、睡觉,收得拢,放得开。方便,适用。大大减轻了旅途的辛劳。他还发明了一款新锅,获得了专利证书。但真正让他感到自豪骄傲、通过上百次大小试验和改进、耗时三年、耗资十余万、最后终于突破了核心技术的发明,还是那款“方便、节能、环保、实用的多功能炉灶。”

“那时,我好傻,不晓得去申请专利”

在南宁开首饰店期间,有一次,郑良飞在墙上钉招牌时,一锤下去,钢钉断成两截,飞落在地。捡起钢钉,郑良飞自言自语地说:“不行,这钉子做得不科学!”向来遇事爱动脑筋的他,就琢磨了起来。他仔细分析:钢钉之所以会断、会飞,是因为铁锤没有打中钢钉的重心。钢钉的重心,自然是钉帽水平面的中心区。铁锤只有打中了钉帽水平面中心区,才能将钢钉钉入墙体内,撑起整个招牌。郑良飞反复试验了几次,所得结果正好与自己的论断吻合。于是,他突发奇想:能不能发明一种一打就能打中重心、在一瞬间钉入墙体或其它坚硬物体内的钢钉呢?郑良飞说干就干。他苦思冥想起来。很快,他眼前一亮,想到了小时候在门口池塘边捉到的小乌龟的龟背。乡里人叫“乌龟背”。乌龟背滑溜溜的突起的背顶,难道不就是钢钉的重心吗?是的,绝对的!郑良飞高兴得眉飞色舞,马上拿出纸笔,给制出了带有“乌龟背”的钢钉图纸,写了一份详细的可行性报告,找到钢钉盒上的生产厂家地址后,将图纸和报告一并寄到了钢钉所在的生产厂杭州某地。之后,日夜盼望厂家的回音。可是,寄出去的信件有如石沉大海。郑良飞以为厂家没有收到他的信,也以为厂家并没有看好他的发明,也就打消了盼望的念头。不晓得过好久,郑良飞突然发现市场上销售的钢钉,变成了他曾经做梦都在想的“乌龟背”钢钉。生产厂家在原来的钢钉水平面钉帽上,增添了一个“点”,那个“点”,重心正对着钉尖,一锤下去,稳稳地钉入了墙体内,效果真不错。这不正是他当初的创意?郑良飞后悔自己当时缺少了个心眼,他沮丧地说:“那时,我好傻,不晓得去申请专利!”

“搞发明不容易,把产品推出去更不容易!”

郑良飞经过多年的南征北战,终于依靠打首饰而有了些积累。研发的激情之火又在胸膛内熊熊燃烧,日日夜夜,经久不息。

他毅然返回了老家,开始琢磨着搞点什么既简单又实用,还能赚大钱的小发明。

郑良飞说:“要搞发明,首先你要‘发现’!”

回到老家的郑良飞,眼珠子很快就盯上了家里的煤炉子。经过无数次的细心观察,他发现家里的煤炉存在着许多缺陷。一是不环保,燃烧出的烟雾携带着大量废气污染了空气;二是燃烧的能量没有很好地利用。一只煤球,顶多只能烧开几十斤水,热能损失严重;三是功能单一,仅限于炊用。四是可采用的燃料单一,仅限于煤球。散煤,柴,液化气,都不能利用。郑良飞想,要是能发明一种新型炉灶,既简单,又实用,还能突破以上的瓶颈,那该多好啊!

郑良飞当机立断,决定拿出多年在外打首饰积攒下的钱,研发新型炉灶。为便于研发,他把研发场地从老家山窝窝迁到了老粮仓镇上。虽说每月要交租金,他也毫不在乎。他从旧货市场购置了一些必备的设备和工具,买回了各种需要的材料,夜以继日,倾尽全力,投入到如火如荼的研发中去。

头一年,在研发的过程中,郑良飞进展不快。那年是2007年,已有四十三岁了,仍然没有成家。这辈子,再不搞出点名堂来,就完了。

他横下一条心,背水一战。日思夜想。为了解决难题,还一次次去长沙东塘新华书店,查阅资料。到湖南大学、理工学院,向教授、专家请教。

当时他碰到的难题,也就是炉灶的核心技术——热水器制造。这热水器的难点,难就难在:最大限度地吸收、转化热能,能在数秒钟内将冷水加热到七八十摄氏度。还能随时控制,不会发生意外伤害。

老粮仓街上做五金生意的张老板,听说郑良飞在研发他和几个朋友曾花大力气研发而又没成功的热水器,便亲自登门劝诫郑良飞:“你不要搞,搞不出的!”

郑良飞一听,不但没有灰心丧气,反而热情高涨。别人越是搞不出的东西,他偏要试试。

厂房后有一块3平方米的空地,郑良飞把它开垦出来,种上豆角、丝瓜、萝卜、白菜。他声称自己是个素食主义者,从不到市场砍肉称鱼,除非来了亲朋好友,才会破例。一日三歺,他能简就简。用开水泡碗饭,是一歺。一只辣椒、一根豆角,也能伴饭吃一歺。

他说:“我不愿花小钱,却愿意花大钱!”

热水器核心技术,在郑良飞的努力下,图纸终于设计出来了。按照设计的原理,郑良飞要把实物打造出来,就必须把模具刻出来。郑良飞在网上搜上了一下,发现能把他设计出的模具刻出来的厂家,湖南省没有,广东东莞倒有。

长路漫漫,郑良飞携带着图纸,坐火车,到了东莞。生产厂家看了图纸后,很快就报了价:二万五!一分也不能少!这个价格远远超出了郑良飞的预期。他原想,那么个小东西,花个几千块就可以搞定。没想到,超出预算近十倍。为了研发新炉,两年多来,他把多年的积蓄花掉了三分之二了。这二万五,简直是个天文数字。更何况花二万五搞个铁疙瘩,到底值不值?

郑良飞忧心忡忡,难以定夺。最后,无功而返,坐火车回到了老粮仓镇。

一夜无眠。想起自己这么多天来,好不容易攻破了技术难题,把别人搞不出的东西搞出来了,现在却要放弃,实在不值。第二天清晨,他又携带着图纸,再次踏上了前往东莞的路途。在东莞与生产厂家签定了生产合同。

原想,模具的事,总算搞定了。可以安下心来搞剩下的研发工作了。哪料,他做梦也没想到,刻一个模具,竟然让他在老粮仓与东莞厂家之间来回折腾了十多个回合,车旅费又花去了他一笔不少的钱。原来,东莞厂家在刻模具的过程中,发现郑良飞设计的图纸存在着一些缺口和误区,需要郑良飞及时纠正,并在生产合同上签字。要签字,厂家才给生产。因为刻模具的事非同儿戏,稍有不慎,整个模坯作废,损失惨重。为此,每出现一个需要郑良飞签字才能生产的地方,郑良飞就得去一趟东莞。

千呼万唤始出来。郑良飞的新型炉灶,终于研发成功。拿到了国家颁发的专利证书。新型炉灶的优点一是环保,燃烧出的废气经冷却后达到废气排放标准;二是多功能,不但能炊用,还能取暖,淋浴;三是节能。热能利用率比普通炉灶提高40%左右。比如一个煤球,普通炉灶只能烧开水40斤,而新型炉灶却能烧开水200斤;四是可使用的燃料多,煤球、散煤、柴、液化汽均可使用。

郑良飞带着新产品,从老粮仓镇起,经过横市、双凫铺,到宁乡的沙河市场的马路边,进行现场表演。他还印发了不少产品宣传单。

很多顾客对郑良飞的炉灶感兴趣。由于当时郑良飞在宣传单上宣传的是“寻求产品代理”,于是不少人来到了郑良飞所在的老粮仓镇察看,结果发现郑良飞并没有生产能力,均悻悻而去。事实上,郑良飞确实不具备生产能力,他这样宣传,也是想寻求合作合伴,共同把新炉灶推向市场。但开发一个新产品,要厂房,要建生产线,投入之大,常人难以预料。更何况开发出的新产品,能不能热销,赚钱,是投资者最担心最关注的事。

一晃时间过去了四年多,郑良飞发明的新炉灶仍然“养在深闺人未识”,无人问津。费时三年,耗资十多万研发的产品,就那样搁在他老家的高叶组,没有产生一点经济效益。

郑良飞感叹:“搞发明不容易,把产品推出去更不容易!”

看到简陋的木屋、孤苦伶仃的郑良飞,记者对郑良飞的行为也难以理解。他的那些“发明”,除了花费他大半辈子的积蓄和心血外,没给他带来任何生活上的好处。但可以看到他对创造发明的痴迷,这种执着精神也许给他带来了生活的乐趣。

来源:今日宁乡

作者:魏枫

编辑:陶湘