杨奇之后谁制作?

这些琐呐走向了全国

做琐呐是一门精细活,一点也马虎不得。

在靳江河畔的东湖塘镇麻山村,每每闲暇之时,茶余饭后,大家围坐一团,随着一声响亮的锣鼓“咚咚”,紧接着大小唢呐、二胡、笛子、堂鼓齐齐上阵,吹、拉、弹、打间,一首首格调清新、节奏多变的曲子便如和煦的江风吹入人们的耳膜,整个村子都沉浸在美妙的音乐声中。

杨奇的鼓:面临失传亟须抢救

麻山锣鼓是我县境内流传的一种民间吹打乐,因发源于麻山而得名。麻山锣鼓曲牌格调清新,秀丽大方,节奏变化多样,富有一定韵律,并且每个曲牌都冠以形象生动的名字,或记事,或叙景。无论从其名称还是音乐内涵,都表现了浓厚的乡土生活气息。麻山锣鼓所用乐器基本为大小唢呐、笛子、竹引子、管、堂鼓、汉钞、锣、小锣、云锣、大筒、中胡、统胡等。2006年,宁乡麻山锣鼓成功申报进入省级非物质文化遗产项目。

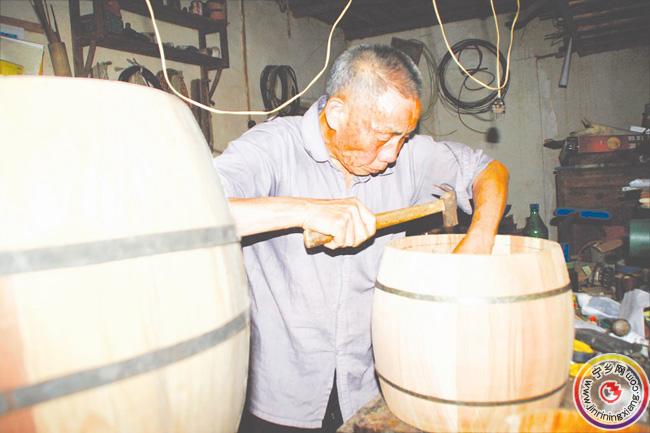

与许多传统地方音乐一样,麻山锣鼓近年来遇冷。首先,能造出麻山锣鼓系列乐器的人已是“凤毛麟角”。东湖塘镇泉山村曹家组72岁的杨奇是制作麻山锣鼓的传人。房子是土砖砌就,简单陈旧,孤零零地立在公路旁,到他家时,数位木工正在造“千年屋”。杨奇说,“我这一生都给了麻山锣鼓,可以了,见证了麻山锣鼓的兴衰。”杨奇一生命运坎坷,1959年考入湖南交通学院,因为历史原因,1961年被迫休学。1968年,一个偶然的机会,杨奇拜当地做鼓师傅杨省吾为师,师傅言传身教了半年之久。随后,杨奇又在师傅家里帮了近3年工,“就在帮工这段时间,我从师傅那里学到了造鼓的技术,并成为主要造鼓人。”

上个世纪80年代初,年岁已高的杨省吾不再做鼓,杨奇就成了做麻山锣鼓的传人。“我做了40年的鼓,一共也就做了2000多面鼓吧,做的鼓有蓬蓬鼓、堂鼓、京调鼓等多种,其中长沙地区做那种上大下小的蓬蓬鼓就只有我做得像模像样,产品销到了台湾、湖北等地,长沙、益阳、衡阳等地就销得更多了。湖南著名说唱艺人李迪辉就曾多次来到我家找我订做鼓呢!我共为他做了5面鼓!”说起做鼓,杨奇显得十分自豪。“造鼓不是一件易事,要选好木材,通常使用的是泡桐,树要大、要轻、要绵、要特别干,否则音质不好。最难的是整牛皮,整牛皮要用刀剔肉,整一张熟牛皮出来工作量很大,别的工艺每个环节均不能马虎,做鼓师傅不是木工,又要熟悉木工,不是漆工,又要通漆工,不是画工,又要是画工。”杨奇说,造鼓是一个精细活,“有半点马虎鼓的音质就不好!”“我做麻山锣鼓全部用手工操作,一只鼓一般要做三四天,一年所做的鼓不足100只,现在一只鼓也就能卖到300元左右,除去成本,一天的工钱只有40来元,多的时候也就五六十元,利润太低了。”说起做鼓的收益,杨奇有些无奈。“由于我的鼓全部是手工制作,花的时间多,音色可能比别人的要好一点,所以在市场上还是很走俏,我做的鼓没有一只卖不出去的。”我们注意到,在杨奇家里,到处可以看到做鼓的材料,但根本找不到一个成品鼓。

当我们问杨奇是否有人愿意继承其衣钵时,他深深地叹了一口气:“学做鼓不容易,效益又不好,现在出去打工一天随便就赚几十元到一百元,还有哪一个愿意来学造鼓呢?我前后带过几个学徒,但都做不开。我的儿子现在外面打工,要他继承我的手艺,他根本就没有这个想法,我是做麻山锣鼓的惟一传人,难道麻山锣鼓真的就要在我的手里失传了吗?”

李科洪的唢呐:远近闻名畅销市场

唢呐是我国历史悠久、流行广泛的一种民间吹管乐器,深受广大人民群众的喜爱。演奏麻山锣鼓离不开唢呐,在东莞塘镇靳江河边的太平桥村,就有一位远近闻名的唢呐制作艺人,他就是李科洪。李科洪制作的唢呐闻名国内,远销台湾、贵州、韶关、湖南、江西等地。自然,李科洪的唢呐也成为麻山锣鼓唯一指定的乐器。“杨奇的鼓李科洪的唢呐”,在麻山,那是连小孩子也知道这句话的。

来到李科洪家中,我们看到他的屋子里摆满了大大小小的唢呐,其间还散落着许多铜片和檀木,另外还有两台打孔机器,这半机械化的家庭作坊就是李科洪制作唢呐的地方。我们到达的时候,李科洪老人正在加工唢呐下面的喇叭筒部件。李科洪告诉我们,房间桌子上摆列整齐的一排光泽的唢呐,包括锥形管、铜制嗽叭筒都是由他亲自手工制造的。“制作唢呐,最重要的就是音色,不同材质不同用途的唢呐,其音色也不相同。一般情况下,制作一支唢呐需要校对几十次音色,音色的好坏跟管身上的8个孔有关,要不断地边做边试。”

今年65岁的李科洪从小就对器乐非常爱好,6岁学拉二胡,上台为花鼓戏伴奏。9岁学吹唢呐,从此对唢呐的热忱一发不可收。在不知道吹坏了第几支唢呐后,35岁那年,他萌生了自己制作唢呐的念头。没有师傅教,他就拿自己吹过的唢呐做样本研究,不断的揣摩、试验,终于制作出第一支唢呐,虽然外观比较粗糙,音色也不是很理想,但李科洪仍旧非常兴奋。哨子是唢呐的喉咙,因为哨子小,制作起来的要求也极其微妙,全靠经验把握。李科洪不厌其烦地一次次调试,终于,经他手制作出来的唢呐,外形越来越漂亮,音色越来越圆润、优美,强而不躁,弱而不虚。

在那个物资匮乏的年代,李科洪制作的唢呐已经成了远近闻名的宝贝。如今,生活富裕了,信息发达了,李科洪制作的唢呐更成了远近闻名的抢手货,很多人慕名前来订购唢呐。李科洪的唢呐价格从180元至880元不等,一个人一个月可以制作30支左右。在父亲的感染、熏陶下,李科洪的儿子李月强也迷上了唢呐制作,见父亲没日没夜制作唢呐还是供不应求,李月强于前年辞掉了镇兽医站工作人员的职业,专心随父亲一起做唢呐,这样父子两人一年下来能制作一千支左右的唢呐,按平均价格300元左右算,除掉制作的各项成本,李科洪父子两人年收入十分可观。

李科洪的孙子李茂东也从小就对唢呐感兴趣,9岁就能吹奏《打靶归来》这样的唢呐名曲,课余时间常常给爷爷、父亲打下手,并早就决定待完成学业后就和爷爷学做唢呐,把爷爷的唢呐技艺好好传承、发扬下去。从李茂东的身上,我们看到了麻山锣鼓的未来,但像这样的“希望之苗”,真的已经很少了。

做唢呐之余,李科洪经常和“麻山乐迷”切磋乐艺。三五个人围坐一团,沐浴着靳江河畔暖暖的江风,《接姐》、《放风筝》、《荷花出水》,一曲曲嘹亮、动人的乐曲声悠悠传出,饱含着人们对美好生活的热爱和向往。在闲暇时用这样的方式丰富自己的业余生活,又岂不是一种很好的生活享受呢?

来源:今日宁乡

作者:文/图 贺小平 刘淑兰 宋秀闺

编辑:陶湘