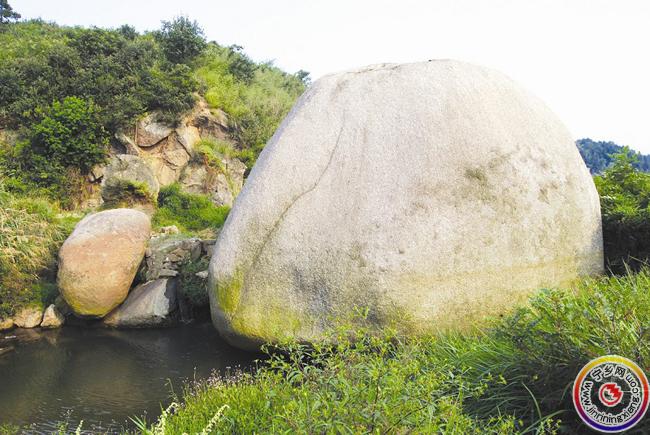

慕严台从西向东近景照

宁乡是个出人才的地方,历代文人有南宋力主抗金而“功成名遂不还乡”的易祓;有清代“卓然为一代鸿儒”的岳麓山长(岳麓书院校长)王文清;有近代“倾家济世、首创女学”的朱剑凡。在家国巨变、社会动荡之时,宁乡文人大多都是屡进屡挫,屡挫屡进,少有退隐的。

但宁乡也有遗世独立的文人。《宁乡县志·康熙志》记载的就有六位。其中以南宋谢英为典型代表。谢英,字楚华,世家宁乡道林,“幼聪警有志。刺志历学,博通经史百家语”,绍兴十一年(1142),谢英“将应举”,但“闻岳飞被害,叹曰:此何时,尚可有为耶!乃隐居到临,教授乡闾,著书自娱”;隐就隐罢,谢英还很“固执”,史志中还记载,“孝宗朝,有惊英才可用者”朝廷多次想重用谢英,而谢英居然“累避不就”。

谢英属于典型的“清高孤傲、我行我素”的文人。但是,我们佩服谢英的,并不是因为他的这种性格,而是他虽然隐居乡下,却继续“教授乡闾”,同时著述有《志伊录》三卷、《白云素养》五卷、《循吏龟鉴》六卷。也可以说,谢英从另外一个角度,发挥了他的才智,为社会作出了“贡献”,在史志中留下了他浓重的一笔。

谢英隐居道林后,著书育人之余,一有闲暇,便游览山水。游览宁乡山水,灰汤是断然不得不去的,因为灰汤有温泉和东雾山美景。当谢英前往灰汤途经偕乐桥时,览物抒怀,便为后人留下了千古名迹——“慕严台”石刻。

慕严台位于偕乐桥镇八石村石柱组杨柳坝河中。杨柳坝河发源于灰汤东南侧的东雾山,自西向东流入乌江,河水清澈,河床不宽,白墙黑瓦农舍点缀其间,杨柳坝河宛如一条银色的玉带,弯弯曲曲地在平坦的山谷上流淌,显现出田园牧歌般的诗意。静静流淌的河水中,有多块巨石耸立于河床之上,由于长期受河水的打磨浸润,石块的棱角都已消失殆尽,剩下的,只有满身平滑圆润。其中,有块巨石尤显突兀,巨石高约9米、宽8米、长11米,占地面积88平方米左右。在该巨石东侧,阴刻有“慕严台”。由于时代久远,又位于露天,字迹较为模糊,但仔细看来仍可分辨。

“慕严台”阴刻直书,每字约30厘米,笔迹厚重,字为楷书,略有隶意,近似颜真卿书。略斜。其东有六行小字跋语,也为楷书,但已风化,字迹不可辨。

《宁乡县志·嘉庆志》载:慕严台,在县西南百里,宋隐士谢英慕严子陵高风,因镌慕严台三字于石,苔藓虽蚀,字书可辨。今案东雾山北溪岓石壁如台,高可四丈,广十余丈,头锐身圆,必梯始步,背田朝水。慕严台三字一行指书,每字大约尺许,腰以下有楷书数十行,似前朝题句,皆漫患不可读。

时光荏苒,到现代,据宁乡文物志载(1983版),慕严台“已无从求觅其踪迹”。可见,从上个世纪往前推一阶段,慕严台到底位于哪里,又成了一个无人知晓的谜。2009年,笔者有幸参加了宁乡的文物普查,在与灰汤村民闲聊之时,有意无意之中,获得了一个重要的信息——附近“河流中有块大石头,石头上有字”,于是,“慕严台”又赫然呈现在了我们眼前!

经过进一步的考证,慕严台的史迹基本可以推测复原了:宋末一天,谢英到灰汤,探寻三国相公桥、饮马泉的遗迹,感受“数里遥望,白气浮蒸如烟,上下彩映,状若绮疏”的温泉景象(晋·盛宏之·《荆州记》),途径偕乐桥,登上奇峰林立的东雾山顶、穿越曲径通幽的锣鼓坑、驻足雾气氤氲的清泉边,面对大自然的鬼斧神工,心底的感叹油然而生。

敬畏大自然与谢英的个性不谋而合。他一生崇拜严子陵。严子陵,东汉著名隐士,年少有才,与刘秀(光武帝)为同窗好友。刘秀后来登基,多次征召其为谏议大臣,严子陵婉拒并隐居富春江,直至终老。严子陵以“高风亮节”闻于天下。宋代对严子陵很推崇,范仲淹于富春江严陵濑旁建了钓台和子陵祠,并作《严先生祠堂记》,赞扬他“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长”,南宋嘉定年间,在严子陵墓旁建起了高风阁,办了高节书院。

谢英在登高远眺之时,想到民生的艰难、社会的动荡,感触油然而生。陈子昂“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”;杜甫“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,谢英于是选择在河流中的巨石上,请人镌刻了“慕严台”三字,以寄托他心中世人不予苟同的人生感慨。

慕严台反映的历史文化意义是极其厚重的。一则体现文人的清高、自励、心忧天下,二则隐喻谢英对南宋朝廷“偏安一隅、不思进取”的无奈,另外,石刻的字体遒劲有力,是研究南宋书法艺术难得的实物载体,整个石刻的历史、文化、艺术价值,值得我们细细琢磨。而作为我省的“客厅”、湖南的“名片”,灰汤温泉美誉自不必细说。“慕严台”紧邻灰汤集镇,与东雾山的山、水、石、林融为一体,只要我们稍加发掘和整理,定能为锦绣灰汤添上亮丽的一笔!

来源:今日宁乡

作者:文/图 李乔生 刘淑兰

编辑:陶湘