朱仲丽(前中)在周南中学其父亲朱剑凡的雕像前

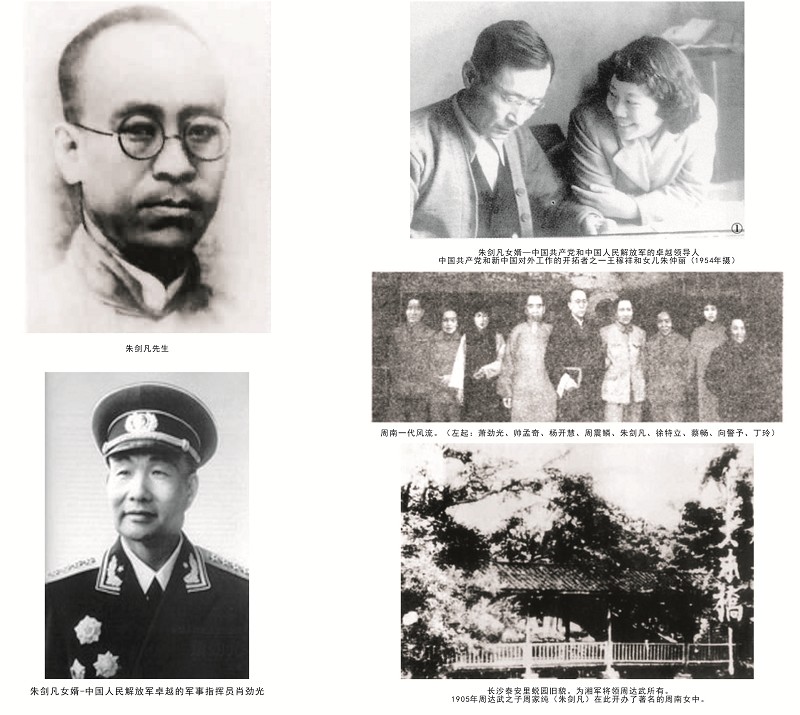

周南一代风流:(左起:肖劲光、帅孟奇、杨开慧、周震鳞、朱剑凡、徐特立、蔡畅、向警予、丁玲)

掀开厚重的历史,触摸一段尘封的记忆,许多高大的形象随之丰满清晰。大屯营,偏居一隅,既没有雄厚的工业基础,也不是商业重镇,以土地辽阔、平整、交通便利知名的大屯营,却成为了兵家必争之地。在这块土地上,“沙场秋点兵”的宏大场面几次发生?目前已无人知晓,我们只知道,在大屯营乡这方人杰地灵的土地上,鲜艳的教育旌旗猎猎作响:女教先驱朱剑凡、教育名家汤菊中……他们无不秉承文明的雨露、撒播科学的种子,在这方富饶的土地上奏响了办学育人的感人之歌。而这种传承,一直持续到了现在,成就了这里曾经的刀光和现在的墨香……

女教先驱朱剑凡

朱剑凡(1883—1932),原石家湾乡大屯营村人,为明太祖朱元璋的后裔。朱有着高贵的血统,明亡后,为避免清朝政府迫害,改姓周,辛亥革命后复姓朱。其父周达武,是曾国藩湘军中有名的战将,战功赫赫,官至甘肃提督19年,置家产极多,为宁乡首富。

作为富家子弟,朱剑凡没有依赖其父坐享其成。1902年,年仅18岁的他便负箧东渡日本留学,1904年回国,在周震麟主办的驻省宁乡中学任教。1905年,他将自己在长沙住宅的半边园林作为校舍,劝说母亲捐献财物,变卖妻子陪嫁的金银首饰、珍贵衣服,陆续出售乡间田产作为办学经费,并聘请周震麟、徐特立和日本的佐藤操子作教师,办起了“周南女校”,总计捐款(包括房地产折合)111700银元。这一义举在湖南传为美谈,堪称毁家兴学的楷模、妇女教育的先驱。为防止满清政府查禁,改称“周氏私塾”。民国时期,学校改称“周南女子师范学校”,后又更名为“周南女子中学”,规模日益扩大。现在的周南中学,已发展成了长沙市的一所名校,培养了一代又一代英才。

该校自创办之初便重视教学质量,注重向学生灌输民主革命思想,先后培育出蔡畅、向警予、丁玲等知名人物。1919年,朱剑凡积极支持学生周敦祥等人创办《女界钟》等刊物。1920年8月,同毛泽东、何叔衡等人在长沙成立“文化书社”,他负责捐款,开办费用,还负责推销书刊。

1932年秋,朱剑凡因患胃癌不幸与世长辞。新中国成立后,其遗骨移葬在北京万宝山革命公墓,徐特立为之写墓碑,张唯一作墓铭,熊瑾玎为之书写。墓铭云:树植女校,擎公之业;拥护革命,竟公之节。全公业者有夫人之懿德,成公志者已寄望于嗣哲;物化歇墟,魂绕新国公之精神永不灭。毛泽东多次说:朱剑凡是个很有骨气的人。朱剑凡的女儿朱仲丽生于1915年,她是8个兄弟姐妹中最小的一位,但15岁便协助父亲为共产党地下组织做事。1932年,17岁的朱仲丽考入上海同德医学院读书,1938年投奔延安,担任毛泽东等中央领导的保健医生,由毛泽东同志牵线,与中国共产党著名领导人王稼祥同志结婚。朱仲丽是中国作家协会会员,她还曾担任全国政协委员。早些年,朱仲丽回到故乡,在宁乡九中抚摸其父亲手种植的桂花树,回忆儿时在此读书的情景,又到故居石家湾,在乡政府大门口的两只麻石狮子前凝视良久,连声说:"这两个小家伙还在,好呀!"

而朱氏一家三代,均成为各个历史时期的风云人物。他们站在历史的风口浪尖,凭自己的聪明和智慧,品德与修养,传承与发展,在各自的人生道路上走向了辉煌。

教育名家汤菊中

带着对教育名家汤中先生敬仰之情,我们来到了汤公生前首倡复建的原宗一职校(现已停办),刚踏上紫林这方土地,满校园的桂花香便扑鼻而来,令人心旷神怡,不觉精神为之一振。

汤匊中(1899—1990)原名子周,出生于原高露乡(今三仙坳一带)沧浪坪一农民家庭。年少即怀爱国忧民之志,后就读于宁乡甲种师范学校。1925年加入中国共产党,一生致力于党的教育事业,历尽艰险。

1943年秋,汤公想尽办法,说服族人在汤姓公祠祭田中拿出200多亩田作为办学基金,并将汤姓紫林总祠改为校舍,定校名为宗一中学,寓宗奉惟一伟大理想——共产主义之意。

关于汤公兴学,还有一段有趣的故事。1944年,日寇侵占了高露乡,办学被迫中断。同年秋,汤公与复兴中学一起,借流沙河何氏宗祠,成立流亡的宗一、复兴联合中学(简称宗复联中)。当时由于交通阻塞,经费无着落,由汤公出面,向当时县长陈敦和借稻谷300担作为办学经费。汤公自忖无力偿还,于是便借当时驻宁别动队指挥官何际元(汤公的同学)大宴宾客之际,县长陈敦和及新闻记者应邀参加,席间汤公举杯极赞陈县长热心办学,慷慨捐稻谷300担的义举,并请新闻记者予以报道。语音刚落,众皆鼓掌,陈县长一时语塞,只得应承已捐300担稻谷,学校因此度过难关。

汤公60多年的革命生涯中,始终对党和人民的教育事业充满必胜信心。解放后曾任长沙市第一任教育局长,同时,他的不少诗作很好地反映出了他作为一个无产阶级革命家、教育家的高尚品质和伟大襟怀,从以下篇什中即可见其一斑。

秋夜抒怀

剪烛吴钩胆气豪,悠悠银汉楚天高。

誓将碧血北河岳,要将东洋鼓热潮。

文革赠友人紫竹手杖

生自悬岩乱棘榛,坚贞亮节色犹青。

艰难险道随君住,忍听风号雨泣声。

红极一时的族学

在朱剑凡、汤菊中这种公而忘私、率先垂范的办学精神激励下,当时的石家湾乡、高露乡(后合称为大屯营乡)重教风气浓厚,族学、私塾极其发达,最负盛名的是成、李、周三姓兴办的族学,当时包括靳水四乡,以及韶山、湘潭等地学子不畏路途艰辛,慕名到此求学。

当时这一带成、李、周三姓人口最多,所建祠堂在当地曾显赫荣耀一时。成为现在的三仙坳中学前身,只见校园内古木参天,绿茵如盖。尤其是那株斜倚在厚重古墙边的老槐树,树根部分早已腐蚀了一个大洞,但那长青的枝叶,见证了那一段沧桑岁月。

三仙坳中学前身为成族祠堂。整个祠堂围墙全用方正结实的青砖砌成,厚达1米,异常牢固。全祠堂房屋结构合理,分上下两栋,周围有抄手游廊,全用优质木材构造,上面雕梁画栋,精美绝伦,后来办成族学并聘请有识之士前来教书授艺,学生鼎盛时期多达三百多人。历经时代变迁,演变成了今天的三仙坳中学。

现在的宁乡九中前身则为周家祠堂。并排而立的两株桂花树分外高大美丽,一到秋天,满树飘香,几乎整个校园内都可闻到。据介绍:1998年朱剑凡之女朱仲丽回家省亲时,还特意到宁乡九中看了这两株历经岁月洗礼还笃志弥坚的桂花树。据当地颇有年纪的老人介绍:当年周家祠堂规模豪华、精美为全县祠堂之最,办学规模可与当时颇负盛名的私立沩滨中学相媲美。

据不完全统计,当时大屯营一带大大小小的私塾有几十所。正是这种经久不衰的办学风气,使一批批学子得以沐浴知识的甘霖,从而走出了山村,奔赴了全国各条战线。并且从这方神圣土地上走出的大学生则不计其数。

据梅湖村一个村统计,该村自办族学以来,全村累计有二百多人先后跳出了农门。今日的大屯营乡人才辈出,与这一带生生不息的崇教风气有着密不可分的关系。

来源:今日宁乡

作者:贺小平 廖曙光

编辑:陶湘