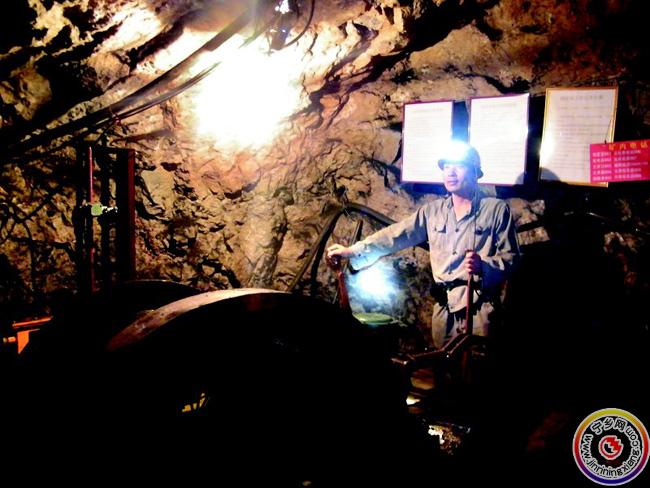

-110米井底车场操作现场

-165米采煤工作面现场

近日,笔者来到煤炭坝镇青山煤矿,深入-165米深的井下,亲身见证了煤矿工人的辛苦劳作和坚韧顽强。当回到地面,重新看到蓝天白云的时候,只在井下采访了短短的半天的我,由衷对长年累月深入井下劳作的煤矿工人充满了深深的敬意!

-110米井底车场入口处写着:母惦妻等儿女盼

上午9点10分,我们到达青山煤矿。“不下井,不知道矿工难,不下井,不知道矿工苦。”已经早早等在那里,准备带领我们下矿的青山煤矿主抓安全生产的总经理朱平对我们说。

换上矿工服,戴上安全帽,扎起腰带,戴好矿灯,我们来到入井口。怀着忐忑的心情踏上罐笼,只听“哐镗”一声,钢载机轰然启动,我们紧握着罐笼上方的铁架,默默向井下进发。

大约10多分钟,罐笼停下来,笔者突然感到耳鸣。朱平告诉记者,此时,我们已经距地面110米,氧气减少,所以产生了这种现象。他说,现在这是算好的了,近年来煤矿全面加强了安全生产设施的投入,通风效果好了不少,在以前,感觉会更明显,厉害的时候会头晕。他介绍,这里是井底车场,1500米的主要运输段全部水泥硬化,车场装了通风机、防尘机。

借着头顶矿灯的光束,笔者看到车场人口处支架上写着一行标语:母惦妻等儿女盼,甜蜜家庭盼你平安归。井底车场铺设着宛如火车铁轨的车轨,沿着井底车轨步行了200多米,一路上随处可见诸如以上安全警醒的标语,笔者的心也始终蹦得紧紧的。此时井下虽然凉风习习,但温度却有摄氏25到28度,我和电视台的记者扛着摄像机紧张在井底车道步行200多米,不由得大汗淋漓。在朱总的引领下,我们详细观看了车场的安全配套设施。

-60米的斜坡:又窄又黑又滑又陡彷如悬崖

“我们现在到采煤工作面去!路很窄,光线很暗,全靠头上的矿灯指路,一定注意安全!”参观完井底车场,朱平告诉我们。

沿着地下车轨往回走,到了井底车场入口处,我站在那等着,以为还可以坐“猴车”继续深入地下,但朱总却告诉我们,到-165米的第一个采煤工作面只剩-65米了,我们只能步行。

我们随着他拐进车场右边的一个支道,明显感觉到了潮湿和黑暗。在我们昏头昏脑往前赶的时候,朱平突然让我们停下来,退让到隧道壁上的洼洞里,然后就听他大声地对着前面喊:“今天采了几车了?”随着矿工的回应声,车轮声缓缓的、渐渐的近了,原来是装煤的矿车到了。我们真佩服朱平的敏锐听觉。

跟着运煤车过来的是-160米工作面的队长陈新明,他是特意过来接我们下去的。“再往前就有个60米的斜坡,下了斜坡就到达地下-165米了,你们一定要注意安全!”朱总和陈队长齐声提醒。不一会,我们就来到了这个斜坡前,这哪里是斜坡,简直就是悬崖!看到100多级陡峭的梯子,我腿直打哆嗦。陈队长接过电视台记者的摄像机,朱总握紧了我的手,我们小心地沿着湿漉漉的又窄又黑甚至阶梯都不明显的梯子往下移。纵然有朱总保护着,但我怕稍微一失误,重心不稳往下倒会连累走在前面的他,所以我另一只手不顾一切的抱着斜坡旁边的沾满了煤的黑色橡胶管子,差不多是往下蹭。

好不容易下到最后一级,以为可以松口气了,不料前面的路更不好走了,必须弯腰穿过一个50多米长的洞,方能到达矿工们的工作面。我从来都以个子矮,机灵轻巧而自豪,没想到在爬这个50多米长的矿洞时,几次想稍微松松腰偷偷歇口气,头被洞顶狠狠碰了几下。

-165米采煤工作面:黑脸的矿工都有一双明亮的写满期盼的眼睛

终于到达采煤面,只见五、六个人正在不到30平方米的煤洞里轮流着掘煤,每个矿工的脸上都沾满了煤灰,看不清本来面目,但他们都有一双分外明亮的眼睛。

我正在为坚持到了一线而暗自欣喜,没想到迎面却被泼了一瓢凉水。

“干嘛带个女记者过来?”听到矿工们不友好的询问,我连忙打哈哈,对陈队长说:“原来你们班里这么多帅哥啊!”

下洞之前,听人说,超过地下100米后,温度越往下就越高,所以矿工们挖煤一般都只穿个短裤衩。所以当看到矿工们穿着厚厚的劳动装站在又潮又热的矿洞里等我们采访时,我很能理解他们为什么不欢迎女记者去拍他们的念头。

“别拍,别拍,我们这样满身是黒,丑死了!”面对矿工师傅的阻止,我们放下手中的摄像机和相机,真诚地和他们聊起来。问他们家庭情况,问生活起居。他们都是问一句答一句,但当问到今天挖了多少煤,矿工们的话匣子就打开了。

“你们记者啊,出去给咱报道报道,别让外面的人忘了咱这些‘煤黑子’!”一位不愿意透露姓名的20出头的愣头小矿工用明亮的眼睛看着记者,眼神里满是期盼。“苦是真苦,可国家要用煤啊,咱矿工说不出大理论,只知道出了煤,就是作贡献。”另一名30多岁的矿工憨厚地笑着。“要说咱矿工最高兴的事,那就是出煤,看到那又黑又亮的黑色‘金子’,心里那乐啊,没法说!”50多岁的贺大哥,满脸煤灰,咧着嘴笑着说。听旁边的人介绍,他儿女都发展得不错,在长沙有不错的职业,曾经要求他不做这个工作,但贺大哥不肯,说习惯了丢不下了。

“煤矿这活,一旦干上,就很难撒手,撒了手不放心啊。”朱平在旁深有感慨,他说他从事煤矿行业30多年了,光主抓安全工作就抓了20多年,每天都下井,所以习惯了。

在我们一再要求下,憨厚的甚至有点害羞的矿工们才让拍了几张照片。告别了工作面上的矿工们,我们沿着原路返回地面,来时下了多大的坡,回去时就要爬多大的坡。很快,汗水浸透了全身的衣服。同行的人告诉记者,常年在矿井下干活的人,很容易得风湿、矽肺等职业病,尤其是冬天升井的时候,井下一身汗,越往上走越冷,那滋味实在难熬!

终于来到地面,重新感受到秋日明媚的阳光,我不由得鼻子有些发酸!看到那些从地下传输上来的煤块,我突然明白了:这一块块煤不恰恰就代表着一个个矿工吗?他们燃烧着自己,温暖着别人,奉献着生命,照亮了世界!他们没有鲜花,没有掌声,却在为国家、为社会的发展和进步默默地贡献着自己的一切!他们,是新时代最可敬的人!

来源:今日宁乡

作者:文/图 吴晴

编辑:陶湘